Дата публикации: 21.11.2021

Поэт Леонид Мартынов — одна из главных звёзд на омском небосклоне. Его называли «чародейный мастер мистического зельеваренья стиха» или зовут, например, «самым загадочным мудрецом-интеллектуалом советской классики». Ахматова в годы его популярности подмечала, что вредно для поэта так много печататься. Он прошёл сквозь ссылку, сквозь пронзительные сделки с совестью, осилил крепкие удары судьбы и лавину славы. И он… Стал первым, о чьём творчестве мне совершенно нечего было сказать.

Но его же ценили! И я не могу назвать его серым и бесталанным — с чего бы? И у него действительно прослеживается особая поэтика: на лексическом, образном уровне, на уровне художественно-изобразительных средств. Но я не чувствую в этом того, что обычно ощущаю при знакомстве с новой литературой. Что же делать?

Я обратилась к Марии Четвериковой, поэту, члена союза писателей России, руководителю проекта «Литературная лаборатория». Она ценит творчество Мартынова и охотно поделилась со мной яркими примерами его творчества. Так что в этот раз от меня — история автора, а избранные стихи здесь благодаря Марии. Ведь не исключено, что кто-то заинтересуется и найдёт что-то своё в этом поэте. Приступим.

Начало пути: журналистика и омский футуризм

Леонид Мартынов родился в Российской империи — в 1905 году. Место рождения — город Омск, который долго его не отпускал и притягивал к себе. Уже в 16-17 лет он оказался в группировке омских футуристов «Червонная тройка», о которой вы можете подробно прочитать на «Трамплине» (акцент на живописи, акцент на поэзии). Это яркое и смелое начало для молодого поэта, который также хватался и за другие возможности, вступая в различные поэтические объединения.

В 1924 году, в 19 лет, пробует пройти обучение в Москве, но возвращается в родной город. Немного погодя он устраивается корреспондентом в газету «Советская Сибирь» и пишет репортажи, разъезжая по городам Сибири и Казахстана. До 1932 года всё было спокойно: Мартынов печатал статьи и чуть реже стихи, готовил сборник новелл.

Ссылка: проклятие и награда

Но в годы раннего взросления, в 27 лет, поэт арестован по обвинению в «контрреволюционной пропаганде» и был сослан «на север», но на щадящий север центральной России — в Вологду. Мир переворачивается с ног на голову: Мартынов оказывается в совсем незнакомом городе. Перемены в климате бьют по здоровью, новый социальный статус мешает профессиональному и творческому развитию. Он шлёт ходатайства о переводе его на сибирские земли. Но когда спустя год его просьбы были, наконец, услышаны… Мартынов настойчиво попросил оставить его на прежнем месте ссылки.

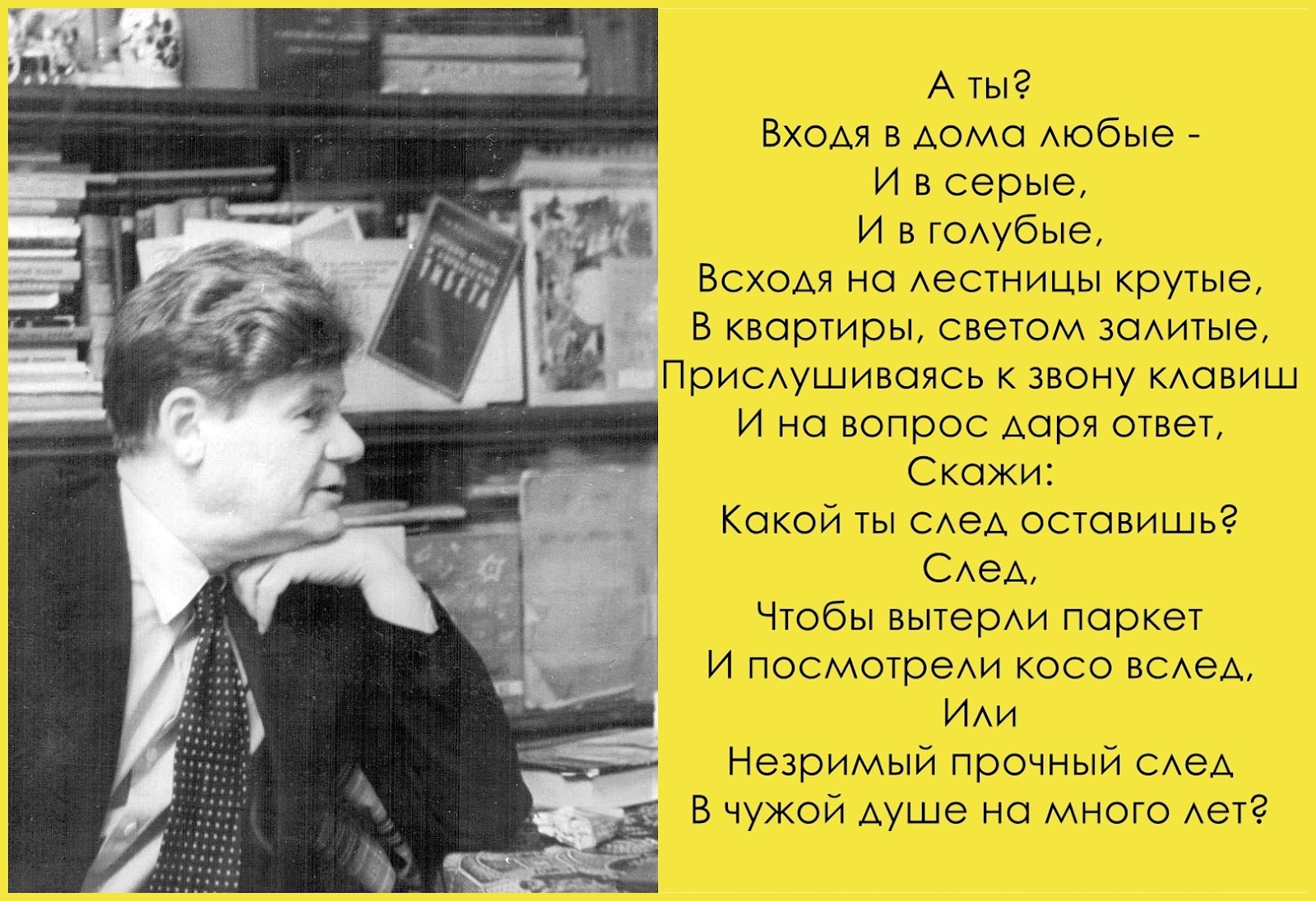

Фото: В.Утков

Дело в том, что именно на этих землях он повстречал свою будущую жену, с которой впоследствии Леонид Николаевич прожил более 40 лет. Отбыв весь срок ссылки — 3 года — он с супругой возвращается в Омск. Живёт скромно — в частном доме на улице Красных зорь. В нём поэт жил и до ссылки (с 1909 по 1932 гг.), и после неё (с 1935 по 1946 гг.) — до окончательного отъезда в Москву.

Прославить — отменить — прославить

В 1936-1939 годах стихи Мартынова замечает сначала Вивиан Итин, а затем хорошо известный сейчас Константин Симонов. К нему присматриваются и в журналистской, и в писательской среде. Книги Мартынова выходят в Москве и в Омске, публикуются сборники стихотворений, поэм, исторических очерков. В 1942 году он принят в Союз Писателей и даже военную службу проходит в Омском пехотном училище в качестве летописца.

Дальше, как часто бывало с советскими поэтами, для Леонида Николаевича наступили тёмные времена. Тучи начали сгущаться со сборника «Лукоморье» — его обвинили в излишней абстрактности, в том, что в стихах отсутствует связь с современными реалиями.

Поделюсь здесь личным впечатлением. Повторяющийся образ, в честь которого назван этот сборник, показалось мне самым интересным и трогательным у Мартынова. И да, его «вневременность» — тоже его достоинство. Лукоморье здесь и фольклорный символ, и образ русской утопии. То ли нервные, то ли мечтательные повторы внутри текста, риторические восклицания, романтическое стремление лирического героя обрести Лукоморье, и правда, очень трогают. Как часто автор в те времена страдал из-за своих по-настоящему хороших произведений!

Замечали —

По городу ходит прохожий?

Вы встречали —

По городу ходит прохожий,

Вероятно приезжий, на вас не похожий?

То вблизи он появится, то в отдаленье,

То в кафе, то в почтовом мелькнет

отделенье.

Опускает от гривенник в цель автомата,

Крутит пальцем он шаткий кружок

циферблата

и всегда об одном затевает беседу:

«Успокойтесь, утешьтесь — я скоро

уеду!»

Это — я!

Тридцать три мне исполнилось года.

Проинкал к вам в квартиры я с черного

хода.

На потертых диванах я спал у знакомых,

Приклонивши главу на семейных альбомах.

Выходил по утрам я из комнаты ванной.

«Это — гость, вспоминали вы, — гость не

незванный,

Но с другой стороны, и не слишком

желанный.

Ничего! Беспорядок у нас постоянный».

— Это гость, — пояснили вы рядом

соседу

И попутно со мной затевали беседу:

— Вы надолго к нам снова?

— Я скоро уеду!

— Почему же? Гостите. Приедете к обеду?

— Нет.

— Напрасно торопитесь! Чаю попейте!

Отдохните да, кстати, сыграйте на

флейте. —

Да! Имел я такую волшебную флейту.

Разучил же на ней лишь одну я из песен:

«В Лукоморье далеком чертог есть

чудесен!»

Вот о чем вечерами играл я на флейте.

Убеждал я: поймите, уразумейте,

Расскажите знакомым, шепните соседу,

Но, друзья, торопитесь, — я скоро уеду!

Я уеду туда, где горят изумруды,

Где лежат под землей драгоценные руды,

Где шары янтаря тяжелеют у моря!

Собирайтесь со моною туда, в Лукоморье!..

Следующая книга Мартынова была так разгромлена критикой, что тираж был полностью уничтожен, а автору запрещали издаваться ещё 9 лет. Тогда он стал зарабатывать переводами с самых разных языков. И только в 1955 году громко возвращается на книжные полки со свежей книгой и уже навсегда поселяется в сознании читателей.

Болезненная история — участие Мартынова в поругании романа «Доктора Живаго» Бориса Пастернака — часто объясняется тем, что тогда Мартынов ещё жил в страхе опять стать запрещённым и просто решил не отклоняться от линии партии. На такие сделки с совестью шли тогда многие.

Особая страсть — краеведение

Не просто так в сороковые годы Леонида Николаевича взяли на службу историком училища. Он всегда увлекался историей Сибири. С этой точки зрения интересны множество его трудов. Интересны ещё и потому, что в них объективный взгляд историка перемешан с субъективным взором поэта.

Фото: В.Утков

Есть у Мартынова баллада «Ермак», и множество его поэм посвящены родному городу и Сибирским краям. Только некоторые из них: «Старый Омск», «Адмиралтейский час», «Рассказ о русском инженере», «Тобольский летописец», «Искатель рая».

Интересна его автобиографическая проза «Воздушные фрегаты», которую многие называют не только привычным путешествием в жизнь поэта, но и ярким Сибирским путеводителем, проводником в мир, который открывался небольшому количеству творческих людей так подробно и так откровенно. Приведу здесь одноимённое стихотворение Мартынова:

Перед нами хорошо понятная непростая жизнь советского писателя, который видел больше, чем остальные. Который любил свой край, свою страну и каждую мелочь, наполняющую этот непростой мир. Надеюсь, что моё изначальное откровение никого не задело, и желающий увидеть и услышать — увидел и услышал. Может быть, когда-нибудь и я к вам присоединюсь.

Фото: В.Утков

P.S. Завершая работу над этим текстом, я заметила один по-настоящему интересный мотив творчества Мартынова. Все его стихи об исторических личностях, в частности — о художниках и писателях. Его попытка наладить мост со своими предшественниками очень уместна и трогательна. Яркие примеры — стихотворения «Гоголь», «Виденья Босха», «Есенин», «Шостакович», «Дух творчества» (о Блоке и Есенине), «Жили-были» (о временнОм соседстве Гегеля, Гоголя и Ван Гога).

Екатерина Овчинникова