Дата публикации: 21.04.2025

Миф — это восприятие факта, которое само становится фактом. Городские мифы отражают отношение омичей к своему городу и их оценку. Мифы необходимы, они дают нам жизненную опору. Мем — это воплощение мифа, его результат. Такие представления об Омске, как «белая столица», «грязный и пыльный городок» или «самый солнечный город в России», являются мифами, без которых сложно представить Омск, и мемами, ставшими частью «омскости».

Рассказываем о самых интересных городских мемах и мифах – не путать со сказками и откровенным враньём! Нашим консультантом станет омский культуролог Евгений Груздов, один из авторов «Словаря омской мифологии».

– Евгений, как появился ваш «Словарь омской мифологии»?

– В 2005 году галерея Людмилы Дебус решила провести выставку-конкурс современного искусства для молодых художников «Новая кровь», причём с уклоном в городскую мифологию и изготовление мерча на этой основе. В качестве куратора позвала меня, и мне стало понятно, что если художникам просто сказать – вдохновляйтесь мифами, они будут искать сказки, легенды и враньё.

Чтобы помочь художникам разобраться в этом, я предложил Людмиле Викторовне составить словарь, но работы было много и сделать её нужно было быстро, я сам бы не справился. Поэтому я позвал тяжёлую артиллерию – своего коллегу, доктора исторических наук, моего коллегу по кафедре культурологии, Антона Свешникова, ныне уже покойного, к сожалению. Мы составили словник, не все слова в него вошли, работали в рамках конкретной методологии – это постструктурализм Барта. Он в пятидесятые годы на материале национальной мифологии эту технологию отработал. Словарь был издан небольшим тиражом.

Выставка состоялась, и по прошествии лет стало понятно, что с точки зрения современного искусства она была хорошая, с точки зрения сувенирной продукции, не очень. Но там было очень много весёлых, остроумных работ.

В этом же году Владимир Чирков, первый директор музея «Искусство Омска», опубликовал нашу работу в сборнике «Культурологические исследования в Сибири», затем «Новое литературное обозрение» заказало нам с Антоном статью. Затем начались знакомства с городскими антропологами, у которых свои подходы, были обсуждения дальнейшей судьбы словаря, и тут мнения разделились. Одни считали, что подобный словарь нужно издавать на газетной бумаге и продавать в каждом газетном киоске за пару рублей. А второе – что нужно фешенебельное издание, элитного уровня.

Были планы по продолжению работы над словарём, написание второго тома. Мы уже составили новый словник, распределили статьи, Антон даже успел написать около 10 статей, но работу в 2021 году прервала его скоропостижная смерть.

– Принято считать, что миф – это неправда. Отсюда фразы «развенчиваем мифы» и т. д. Так ложь и миф не синонимы?

– Миф – это отношение к факту, ставшее самостоятельным фактом. Историческое краеведение, как научная дисциплина, стремится к объективности и борется с мифами, рассматривая их как ошибки и недоразумения. Однако любая борьба с мифом лишь укрепляет его.

С точки зрения культурологии, семиотики и постструктурализма, миф — это способ восприятия мира, который неизбежно трансформируется с течением времени. Он выполняет функцию базовой системы координат, на которую опирается человек в жизни, определяя понятия «хорошо» и «плохо», «верх» и «низ» и так далее. Мифологические конструкции возникают, когда появляется оценка существующего и иного, когда одно считается лучше или хуже другого.

В отличие от научной объективности, мифология отражает такие базовые представления о мире, где главной оппозицией является хаос и порядок. Миф призван обеспечить человеку комфорт, объяснить и оправдать сложность и противоречивость мира. Например, убеждение, что Омск — это «город-сад» и «белая столица», самый солнечный город России, является мифом, который создаёт положительный образ города. Подобные мифы существуют повсеместно, наполняясь различными смыслами и сюжетами в зависимости от места.

Леви-Стросс доказал, что содержанием мифа является не сюжет, а те оппозиции, которые в этом сюжете проявлены. И в этом смысле сюжет в мифе может меняться, сокращаться, дополняться, только имена другие. Так что миф везде один и тот же, но в разных городах наполняется разными нюансами. Задача культуролога – в том, чтобы проявить эти сюжеты, которые отлились в штампы мышления. Мифология – это всегда автоматическое мышление, то, над чем ты не задумываешься, что выдаёшь автоматически. Если ты задумал переехать в Москву – ищешь квартиру, работу, школу детям… Это не мифология, это твоя жизненная драма. А когда ты на автомате выдаёшь, что не пытаешься покинуть Омск как штамп, это миф.

– На основе чего вы составляли словник словаря?

– Словник мы составляли на основе общих представлений, мы опрашивали народ: знакомых, близких, коллег. Вообще, механизм появления мифа очень интересен. Вот захочет художник изобразить главные здания города – что он выберет? Откуда он будет черпать смыслы? Любая творческая задача, связанная с местным бытием, местной культурой, выполняется на основе общего фона, творцы будут их комбинировать в разных вариантах. Это может сложиться в какой-то пазл, появится новый продукт. Мифологическое краеведение, в отличие от исторического краеведения, и занимается поиском этих связей.

– Что чаще всего становится мифом?

– То, что в городе есть единственное, самое и первое. Такие феномены обязательно становятся основой для мифа. Но это будет рождение нового сюжета, связанного со старым мифом. А старый миф – о том, что это место способно что-то порождать, о том, что в этом месте можно жить, о том, что это место центр бытия и пуп земли. Или вот миф – архитектурный символ. Здание может быть классным, но не стать архитектурным символом по той простой причине, что к нему должно возникнуть особое отношение. Оно должно появляться на видовых открытках, городских пейзажах, на сувенирке, дипломах, эмблемах по поводу Дня города… Это здание должно примелькаться, стать метонимией города, его частью и лицом.

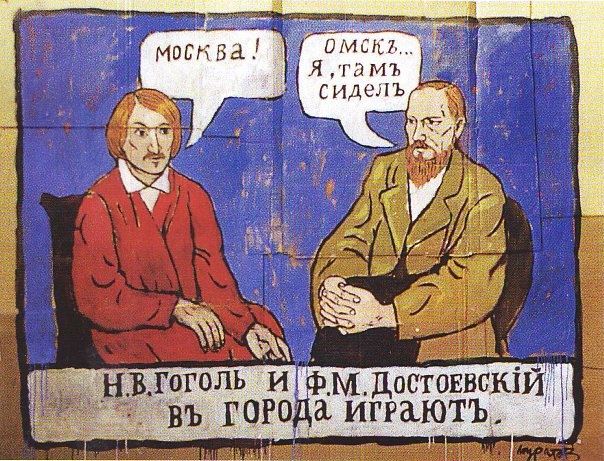

Например, Тобольские ворота – это конкретное архитектурное сооружение, через которое можно проникнуть в крепость. Это его историческое содержание. Затем возникает новое содержание – это ворота, через которые на каторжные работы ходил петрашевец, революционер Фёдор Михайлович Достоевский. Очень важно в тот момент важно было не то, что он великий русский писатель, гуманист, религиозный мыслитель, а то, что он революционер-петрашевец, и это позволяет Палашенкову наполнить объект – новым содержанием, повесить табличку, которая до сих пор висит, и появляется памятник архитектуры, истории, – возникает новый знак, новое понятие.

– Мифы появляются сами, их нельзя создать искусственно?

– Создавать мифы пыталась в своё время такая группа Омск, лидером этой группы был Александр Яковлевич Коротенко. Они занимались культуртрегерскими проектами, связанными с развитием смыслов, омских сущностей. Например, плакат «300» к трёхсотлетию города Омска, что, кстати, тоже само по себе миф. Плакат они подарили в каждую школу с книжечкой «300 личностей, которые связаны с Омском». То есть они по сути выявили культурных героев, тех, кто из хаоса делает порядок. В 2006 году Группа «Омск» осуществила проект, который интересен как пример технологичного мифотворчества. Воспользовавшись проектом «Счастливая звезда», осуществляемым Московским планетарием, звезда седьмой звёздной величины (невооружённым глазом не видна) в созвездии Большой Медведицы занесена в «Звёздный каталог» под названием «Омская звезда». Сборник песен об Омске был ими издан, сборник клипов на эти песни. Гипсовая скульптура Омыча появилась в 2021-м.

– Какие мифы универсальны для любых городов?

– Например, психиатрические лечебницы. «Ты из Николаевки сбежал», «Ты из Воскресеновской» или с «Первой линии»? У таких мест есть конкретное место, имя или цвет: жёлтый дом, зелёный забор... В любом городе есть такой миф.

Представление о центре – окраина. Где у нас омский центр, телецентр, Железнодорожный вокзал. Администрация города, театр, это всё универсально, архитектурные символы есть в любом городе. А есть вещи, которые специфически преломляются и развиваются в этом смысле. Например, город-сад универсальный миф. Почему именно у нас это так прижилось? Потому что до революции омичи жили и страдали без деревьев, в степном и пыльном городе.

Летом на площадке городского музея «Искусство Омска» была креативная школа, куда с разных городов съехались молодые люди, творили современное искусство. И я был на обсуждении проектов. Многие гуляли по вечерам и восторгались закатами. Закаты у нас действительно прекрасные, но если брать физику заката, красота эта связана с присутствием в атмосфере взвешенных частиц, а попросту пыли. Город у нас пыльный, чёртова перечница, грязный, пыльный городишка, и чтобы это стало местом нашего бытия, мы должны это преобразовать с помощью мифа. Согласиться, что у нас город такой, и машины все будут одного цвета, какого бы цвета она ни была, будет серая, но при этом любоваться закатами.

– Какие самые интересные мифы вы можете назвать?

– У каждого своё восприятие. Например, интересен миф о закрытости Омска. Омск всегда был одной из первых целей для ядерного удара «западных коллег» – не уверен, что это должно льстить омичам, но многие горожане рассказывают об этом с гордостью. В советское время в Омске сосредоточились крупные оборонные предприятия, в том числе и эвакуированные из Ленинграда. Здесь производили и производят космические ракеты, танки, оружие, средства связи. До того уровня закрытости, когда городу присваивают номер, а не имя, и выдачи пропусков на въезд не дошло, но в те времена поезда через Омск проходили, не останавливаясь, а иностранцам, приехавшим по работе в город, нельзя было покидать район обитания без сопровождения. Главное в этом мифе – Омск очень важный для страны город, но важность эту афишировать нельзя. В центре города стоял зенитно-ракетный полк ПВО, и когда его перевезли, район крепости открыли для простых смертных, а затем и вовсе стали проводить там массовые мероприятия – например, SIM.

Или вот – Омск морской город. Когда-то вся Западно-Сибирская равнина находилась под толщей морской воды – это и легло в основу мифа. (Действительно, палеонтологи это подтверждают: на месте современных Омска, Томска, Тюмени, Новосибирска царил тропический климат, росли пальмы, плескалось море, где плавали акулы. Но примерно 55 миллионов лет назад, в эоценовую эпоху, море стало высыхать, но безвозвратно оно ушло 36 миллионов лет назад. – Прим. ред.). На морскую тему в городе указывает многое: район Порт-Артур, Иртышское пароходство с якорями у входа, речные училища, прославившаяся яхта «Сибирь»… На морскую тематику города указывают и слухи, которые ходили в городе в 80-х – что под Омском находится огромное подземное море и город скоро туда провалится. «Континент» в народе за необычную форму называли «Титаником». Ещё одно направление мифа – город на берегу моря. И пусть вас не смущает, что город расположен на берегу Иртыша – Иртыш, как и все реки, течёт в океан, так что миф только подтверждается, а здание Речного вокзала, напоминающее рубку корабля, делает его более красочным.

Или вот: есть версия, что Омск – это будущий Армагеддон, город, где состоится последняя битва сил зла и добра.

– Со времени издания словаря прошло 20 лет, какие новые мифы появились за это время?

– Явления, феномены, которые по-особому выглядят в мифологическом ракурсе, развились, более контрастно проявились. Что нового появилось? Например, шар на площади у Речного вокзала. В 2005 году он ещё не пытался покинуть Омск, не было битвы за шар, огромного количества мемов. Ещё не было эмблематических композиций на основе шара, он ещё не превратился в ценность. Позже появился JVCR – это если на латинской раскладке набирать слово Омск. Мерча на эту тему сейчас очень много, если нужен нестандартный сувенир из Омска, то это JVCR. Омская птица появилась после словаря. Это не омская тема изначально, кто-то из омичей обратился к немецкому художнику по поводу этой картинки, где странная птичка изображена, с просьбой использовать этот образ. Со временем птица стала символом наркоманского сообщества, и вот недавно её контекст был наконец-то очищен и она перестала восприниматься в связи с наркоманской субкультурой. Дошло до того, что бабушки начали вязать крючком куколки птиц. Город развивается, и постоянно появляются новые мифы – это нормальный способ принятия своей малой родины омичами.

Автор: Ирина Баландина

Фото предоставлены героем публикации

Читайте также