Дата публикации: 10.04.2025

К числу некогда довольно известных, а ныне полузабытых писателей принадлежит и Вильгельм Иванович Карлгоф. О его творчестве нет монографий, оно практически остаётся за рамками серьёзных исследований, хотя наш новый герой являлся и активным, и заметным участником литературной жизни 1820–1830-х гг. Впрочем, последнее обстоятельство не позволило этому представителю изящной словесности занять своё «законное» место в омском литературном мартирологе.

Вильгельм Иванович Карлгоф родился в 1799 г. в городе Динабурге Белорусской губернии (ныне Даугавпилс, Латвия), окончил Олонецкую гимназию в Петрозаводске, после воспитывался во втором Кадетском корпусе в Петербурге, откуда в 1817 г. был выпущен прапорщиком в полевую артиллерию, а в 1818 г. возвращён в качестве корпусного офицера во всё тот же второй Кадетский корпус (в 1822 – поручик). Именно в эти годы его стихи стали появляться в печати – в изданиях писателя и журналиста Александра Воейкова (1779–1839), сотрудничество с которым Карлгоф продолжал и позднее. Редактор газеты «Русский инвалид» и приложений к ней – «Новости литературы», «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”», «Славянин», Воейков ещё во времена учёбы в Московском университетском благородном пансионе сблизился с Василием Жуковским. Переехав в Санкт-Петербург в 1820 г., он принимал у себя в квартире известных литературных деятелей. Несмотря на свою нелестную репутацию, он умел поддерживать отношения с лучшими поэтами того времени – сотрудничал с Евгением Баратынским, Петром Вяземским, Фёдором Глинкой, Антоном Дельвигом, Александром Пушкиным, Николаем Языковым… Наряду с признанными авторами в «Новостях литературы» Воейкова публиковалась и так называемая литературная молодёжь, к которой в ту пору относился и Карлгоф. Постоянно печатаясь в изданиях Воейкова, Вильгельм Иванович был знаком с кругом литераторов, которых издатель «Русского инвалида» собирал у себя, но по мере сил пытался сохранить нейтралитет в борьбе литературных партий, а, возможно, и просто был к ней безразличен. Так, например, он публиковался у враждовавшего с Воейковым поэта-сатирика, журналиста и критика Михаила Бестужева-Рюмина в альманахе «Северная звезда» (стихотворения «Две точки зрения», «Киргизская элегия», «Наполеон», «Новый свет», «Афины» и рассказ «Почти истина»); в газете «Северный Меркурий», а также в журнале «Гирлянда». Позднее он был приятелем историка и драматурга Николая Полевого и печатался в его журнале «Московский телеграф».

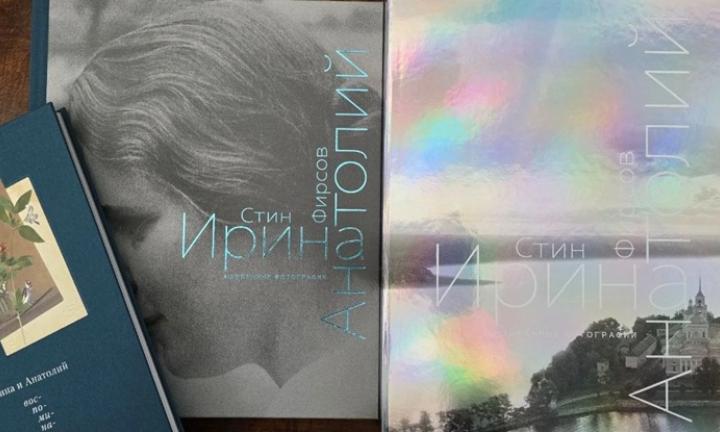

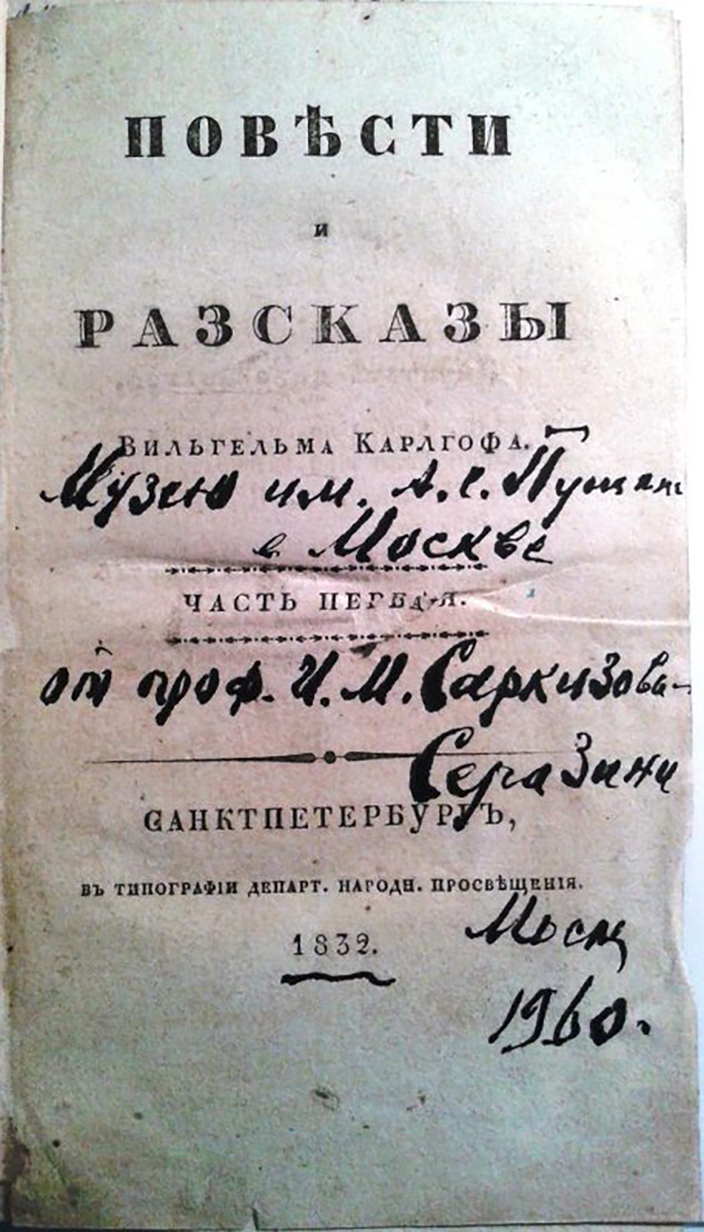

Карлгоф В.И. Повести и рассказы. Ч. 1 – СПб.: Тип. Деп. народн. просвещения, 1832. Государственный музей им. А.С. Пушкина

Дебютные для Карлгофа «Новости литературы», хотя и носили несколько конъюнктурный характер, оставались одним из наиболее заметных русских литературных изданий, но литературный уровень «Литературных прибавлений к – “Русскому инвалиду”» и «Славянина» оказался более низким, участие в них крупных литераторов было исключением. Возможно, одной из причин участия в них Карлгофа был особый характер этих изданий, связанных с военной тематикой, адресованных военному читателю и во многом формировавшихся литераторами из армейской среды. Подобная специфика этих периодических изданий, как и собственная профессиональная принадлежность определили многие особенности произведений Карлгофа.

В ноябре 1824 г. наш герой был переведён в Софийский полк штабс-капитаном с назначением старшим адъютантом штаба Отдельного Сибирского корпуса. В 1825–1827 гг. служил в Омске, посещал клуб, устроенный генерал-губернатором Петром Капцевичем. В письмах, помещённых в столичном журнале, привёл описание омских танцевальных вечеров, местных нравов. Интересовался песенным фольклором сибирских казаков, записывал «киргизские» народные песни. Некоторые опубликовал, другие послужили основой для собственных стихотворений.

Именно в то время в столичной печати появляются первые публикации народных песен, записанные в разных местах Сибири. Вильгельм Карлгоф в своих «Письмах из Омска графине N.N.» (Новости литературы. 1825. № 10; 1826. № 5) приводит в 1826 г. две из них, слышанные им в казацкой среде Омского уезда: «Ты не грей меня, красно солнышко» и «Ты, долина, долинушка». Первую из них он считает и по исполнению, и по происхождению сибирской, в доказательство ссылается на упоминание в ней Иртыша, как места действия лирического героя («Не поить коня в Иртыше родном»). Относительно второй песни Карлгоф не уверен, сложилась ли она в Сибири или занесена сюда из Европейской России, но слышать её в Сибири случалось ему весьма часто. Ввиду того, что публикация Карлгофа стала библиографической редкостью, приводим её полностью:

Ты не грей меня, красно солнышко,

Ты не жги меня, как траву в степи,

Я без милого в одиночестве.

Сдохну в горести, вяну в младости.

Что ты стелешься по степи, бурьян?

Что наводишь вдруг тоску на сердце?

Ты в порыве бурь, мнится, шепчешь мне:

Не воротится радость вдруг к тебе,

Не ласкать ему жену верную,

Не поить коня в Иртыше родном.

Он закрыл глаза на чужой земле.

Обманутая девушка говорит об измене своего любимого следующим образом:

Ты долина, долинушка,

Раздольé широкое,

Помнишь в лето красное

На тебе, долинушка,

Вырастала рощица

Мелкая, зелёная?

Помнишь, как за рощицей

Заря поднималася

И по небу дальнему

Солнышко каталося?

И зимой по-прежнему

Видно на долинушке,

Как святое солнышко

По небу далёкому

Катится играючи;

Но зимою солнышко

Греет не по-летнему,

Так и любит девушку

Казак не по-прежнему.

К сожалению, кроме заметки с предположением о сибирском происхождении первой песни Вильгельм Иванович не оставил никаких суждений, но мы вполне ответственно можем заявить, что именно Карлгоф стал одним из первых литераторов в Сибири, занимавшихся записыванием народных песен. Причём его стихотворение «Песня сибирской казачки», сочинённое в Омске, определённо имеет фольклорную основу («В Сибири у Карлгофа проявился этнографический интерес, запечатлевшийся в двух “Письмах из Омска к графине N.N.” и стихотворении “Песня сибирской казачки”» (Славянин. 1827. № 10. С. 21)):

Беги Иртыш, кипи бедой,

Стремися с рёвом в сине море;

Мне в шуме легче молодой –

Я в шуме забываю горе!

Ты взвейся на степи, буран,

Несись пожаром издалече,

Заслонит ли какой курган

Твой бег здесь в горделивой встрече? –

Что ж ты молчишь, Иртыш родной?

О, пусть валы твои как ночи,

Пугают мрачной темнотой

Мои заплаканные очи!

Без просьб мутился ты в брегах,

Без просьб твои кипели волны,

Когда, ужасный, ты в волнах

Сокрыл мне дорогие чолны.

Тогда знакомая доска

Труп хладный к берегу примчала,

Взглянула – адская тоска –

И я, – свой жребий угадала.

Беги, Иртыш, кипи бедой,

Стремися с рёвом в сине море,

Мне в шуме легче молодой,

Я в шуме забываю горе.

С 1828 г. Карлгоф числился в Гренадерском полку, а с февраля 1831 г. – в Московском полку. Участвовал в Турецкой кампании 1828–1829 гг.; в 1833 г. в чине полковника был назначен для особых поручений при генерал-кригс-комиссаре. События и впечатления военных лет отразились во многих произведения писателя, отличающихся подчёркнутым автобиографизмом. В 1838 г. Вильгельм Иванович перешёл на службу в Министерство народного просвещения с производством в действительные статские советники.

С 1827 по 1833 г. печатается в «Невском альманахе» поэта и прозаика Евгения Аладьина (стихотворение «Разочарование», рассказы «Поездка к озеру Розельми», «Господин N», повести «София», «Цыганка» и «Ландыш», романс «Измена»). Выходивший с 1825 по 1833 г., «Невский альманах» был не только наиболее долговечным среди подобных изданий того времени, но и одним из самых популярных, он пользовался успехом у публики. У Аладьина печатались как известные литераторы, например, Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Фёдор Глинка, Николай Языков, так и многие посредственные авторы, что дало основания Виссариону Белинскому отнести сборники Аладьина к разряду «альманахов-мещан».

Невский альманах. 1829. Гравированный титульный лист

Сборник Вильгельма Карлгофа «Повести и рассказы», изданный в 1832 г. в Санкт-Петербурге, был (вероятно, по чисто техническим соображениям) разделён на две части. В первую из них вошли следующие сочинения: «Мститель» (1832), «Ротмистр Ветлин» (1829), «Станционный смотритель» (1826), «Рассказ на биваке» (1829), «Живописец» (1829), «Сумасшедшая» (1827), «Обыкновенный случай» (1830), «Мечтатель» (1827), «Предчувствие» (1830), «Почти истина» (1827), «Русская быль» (1830). В составе второй части были опубликованы «Портрет» (1832), «Уральская старина» (1827), «Ландыш» (1831), «София» (1830), «Цыганка» (1828), «Офицерский вечер: первый» (1826), «Офицерский вечер: второй» (1828), «Сабля» (1832).

Ещё до своего появления в составе сборника многие вошедшие в него произведения публиковались в периодике. Для всех составивших сборник произведений характерна общая установка на достоверность, невыдуманность, подчёркнутую или самими их заглавиями («Русская быль» «Почти истина») или подзаголовками («Из путевых записок», «Военный анекдот», «Картины военного общества», «Истинное происшествие»). Эта установка определила и некоторые общие особенности текстов Карлгофа. Разумеется, хотя многие из произведений и выдаются их автором за «были», «справедливые» истории, сообщаемые участниками либо свидетелями событий, они вполне литературны по происхождению, как литературны и любимые Карлгофом рамочные конструкции его повестей и рассказов, часто представляющие собой беседы и воспоминания собравшихся у костра боевых офицеров. Несомненно, Вильгельм Иванович находился в этом отношении под влиянием традиции, заложенной ещё «Вечером на бивуаке» (1823) Александра Бестужева-Марлинского.

Произведения Карлгофа вызвали хотя и сдержанные, но одобрительные суждения. Газета «Северная пчела», рецензируя сборник в особом разделе «Новые книги», писала: «В.И. Карлгоф приобрёл уже выгодную для себя известность в литературном мире. Русские читатели, в особенности же русские читательницы, познакомились с ним, вероятно, не без удовольствия, в лучших наших альманахах и журналах. Первые две его повести “Станционный смотритель” и “Офицерский вечер”, явившиеся в свет ещё в 1827 г., тогда же поставили его в ряд хороших наших прозаиков, которых, заметим мимоходом, у нас немного <…> недостатки в сих повестях суть те, что автор, увлекаемый своими предметами, нередко парирует одну и ту же мысль, или, вступив в круг действующих лиц, сообщает читателям собственные мечты. Сии недостатки выкупает он неподдельным чувством, полнотою и свежестью идей и теплотою рассказа» (Булгарин Ф.В. Новые книги // Cеверная пчела. СПб., 1832. № 302. C. 1). Таким образом, в целом сборник привлёк к себе внимание современников и критики (в частности, как произведение уже известного публике автора), но особо примечательным в ряду подобных изданий той поры не стал.

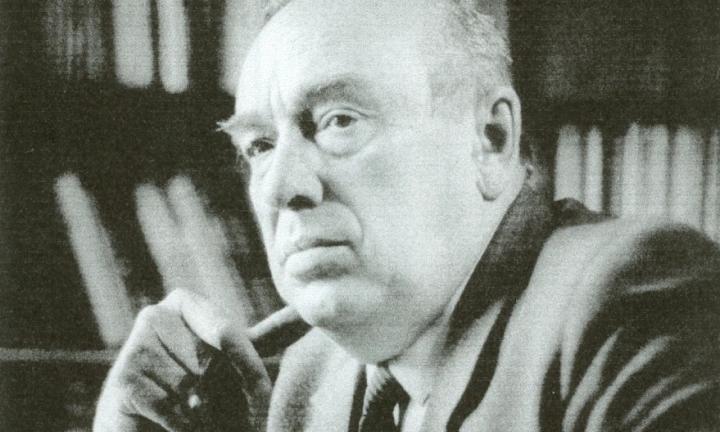

А.С. Пушкин. Гравюра Т. Райта, 1837

К слову, повесть Пушкина «Станционный смотритель» была написана в сентябре 1830 г. и увидела свет в октябре 1831 г. в составе «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина, изданных А.П.». Так что повесть Карлгофа можно назвать первой попыткой преодолеть сложившиеся представления о «сословии смотрителей» – дать портрет одного из них, показав его непростую судьбу и богатый внутренний мир. У Карлгофа в должности станционного смотрителя служит персонаж, «не родившийся в этом состоянии», а «отказавшийся от честолюбия». Сын купца-миллионщика, получивший образование в Гёттингенском университете, полюбил девушку-дворянку и поначалу был охотно принят в доме её отца. Но внезапно богатый купец разорился, и вот уже его сыну отказано от дома невесты: отец девушки решительно выступил против мезальянса. Но влюблённые всё равно повенчались, отказавшись от приданого и от жизни в столице. Так герой повести оказался станционным смотрителем в «П-ой губернии», в одной из дальних провинций. «В тишине и радостях» он служит «уже 12 лет», являя собой пример того, как «должность ничтожная в гражданском быту» может дать «покой сердечный» и «счастие семейное». В это время с ним и знакомится рассказчик, который почти не вмешивается в монолог-исповедь главного героя. Таким образом, с одной стороны, читателю дана возможность из первых уст узнать о жизни станционного смотрителя, но с другой – главный герой явно нетипичен: не случайно дом, круг чтения, манеры станционного смотрителя поначалу вызывают удивление рассказчика: «Шкаф, уставленный книгами, читаю сквозь стекла: “История” Миллота, сочинения Карамзина, Жуковского, его переводы ниже, романы Жанлис… <…> Над диваном из берёзового дерева (несравненно опрятнейшим многих диванов, на которых случалось мне сидеть в своей жизни) висели хорошей гравировки саксонские виды… <…> Странно было бы всё это найти даже в комнатах какого-нибудь уездного заседателя» (Карлгоф В. Станционный смотритель // Славянин. 1827. № 7. Отд.2. С. 98–99).

Как писал советский и российский литературовед Владимир Маркóвич, «Карлгоф создавал философскую идиллию с оттенком консервативного утопизма: изображая жизнь смотрителя, он рисовал маленький рай, в котором гармонично разрешались все проблемы и противоречия бытия». По замечанию литературоведа Аллы Степановой, переклички «Станционного смотрителя» Пушкина с повестью Карлгофа довольно ощутимы. Правда, опыт предшественника Александром Сергеевичем был учтён по-своему: обратившись к образу станционного смотрителя практически в одно время с Вильгельмом Ивановичем, он создал совершенно другого персонажа (Степанова А.С. Станционный смотритель – многоликий герой русской прозы // Территория словесности. – СПб.: Изд-во: ООО «Нестор-История», 2022. С. 153). Но Карлгоф был своего рода первым создателем положительного образа станционного смотрителя в русской литературе, потому как, начиная, по-видимому, с А.Н. Радищева, в повседневном быту сформировалось негативное отношение к представителям сей должности (профессии), нередко получавшей сатирическое освещение. Отметим также, что текстами Карлгофа в русской прозе открывается и серия литературных произведений о художниках. Причём Вильгельм Иванович, пожалуй, первым начинает воплощать на русской почве поэтику т. н. бидермейера с его культом домашнего уюта: «Я живописец – это моё звание в обществе; я семьянин – это почётное достоинство в облагороженном человечестве; работа, любовь жены и счастие детей – мои требования, мои желания в будущем…», – заявляет герой рассказа Карлгофа «Жипописец».

Портрет Елизаветы Драшусовой (Карлгоф). Скотти М.И., 1842. Холст, масло

…Как было уже сказано, Вильгельм Иванович посещал вечера и кружки современных литературных деятелей, знал весь писательский круг, который впоследствии собирал и у себя – особенно после женитьбы в 1834 г. на богатой тамбовской помещице Елизавете Ошаниной (во втором браке Драшусовой). Елизавета Алексеевна переехала с матерью около 1830 г. в Москву, познакомилась в доме литератора, действительного статского советника Юрия Бартенева с в то время уже полковником Карлгофом, который ввёл её впоследствии в литературный круг Москвы и Санкт-Петербурга. В 1836–1838 гг. Карлгофы живут в Санкт-Петербурге и один раз в неделю принимают у себя литераторов, позже их салон переносится в Киев (1839) и Одессу (1840–1841). Елизавета Алексеевна разделяла интересы супруга. Её воспоминания, запечатлённые в форме дневника, стали основным источником сведений об их совместной жизни.

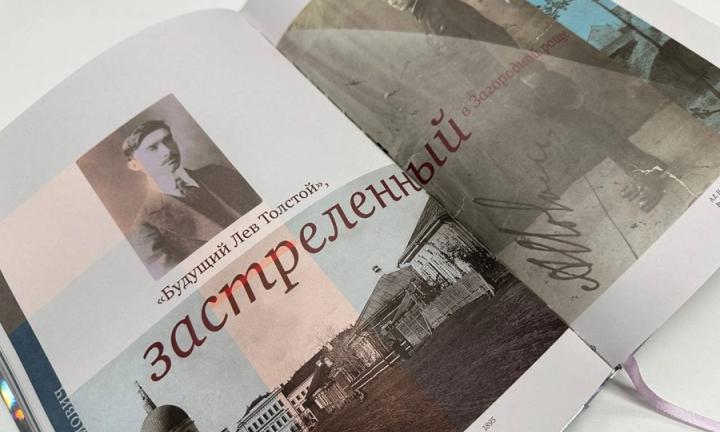

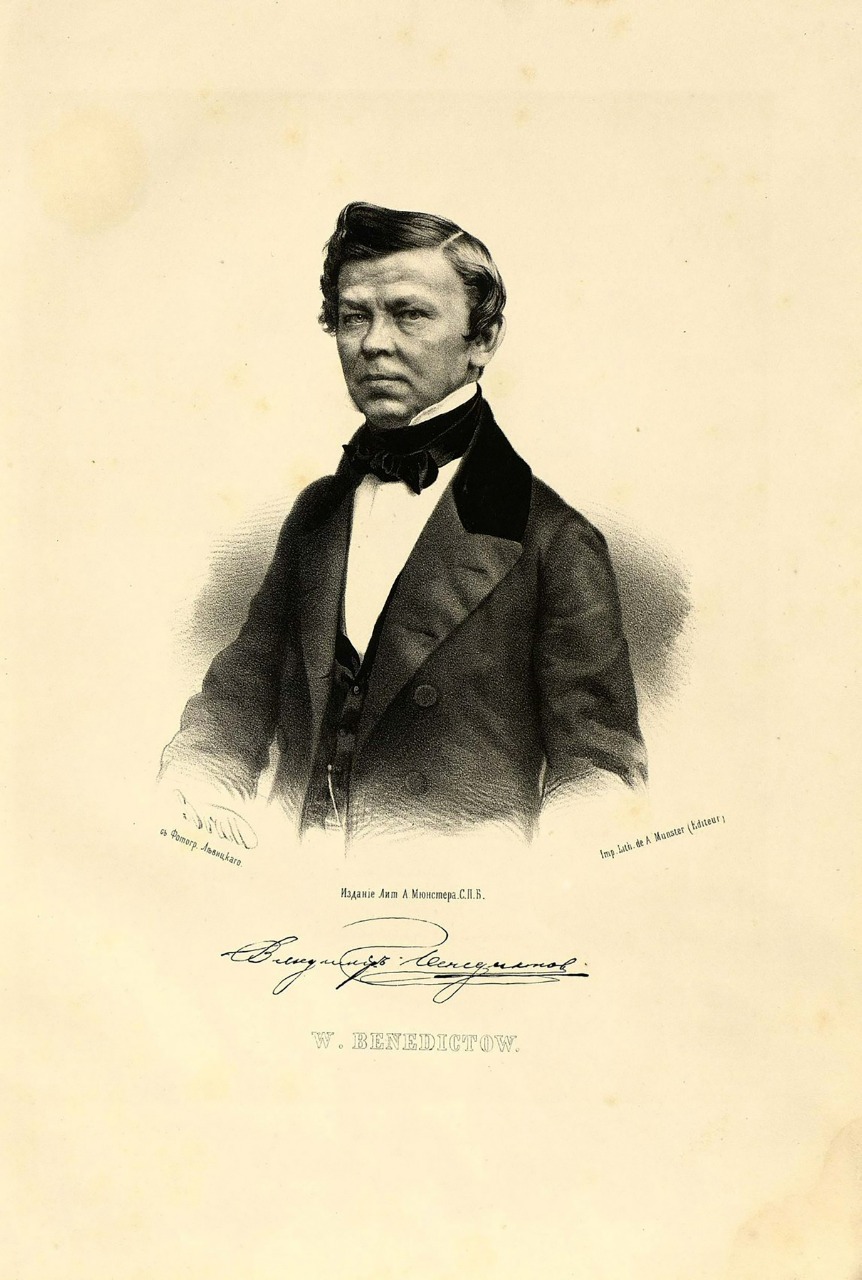

Попытки четы Карлгофов поднять свой салон до уровня знаменитых литераторов не имели успеха. В то же время именно с ним были связана два наиболее триумфальных писательских дебюта 1830-х гг.: менее чем за два года Карлгоф издал на свой счёт первые книги Нестора Кукольника (1809–1868) и Владимира Бенедиктова (1807–1873), будучи большим поклонником творчества обоих писателей.

Владимир Бенедиктов. Портретная галерея русских деятелей Мюнстера. – СПб., 1864–1869

В дневнике Драшусовой находим следующее свидетельство: Бенедиктов «был с детства искренним приятелем моего мужа. Знали, что он писал стихи, но он никому их не показывал; наконец мы упросили его прочесть и были в восторге. Мой муж <…> носился с ними как с неожиданно найденным сокровищем, прочитал их многим литераторам, которым они также чрезвычайно понравились и все радовались появлению в русской поэзии нового поэта с таким выдающимся дарованием». Таким образом, возобновлённое в 1830-е гг. знакомство Бенедиктова с Карлгофом стало решающим в литературной судьбе поэта. В 1835 г. Вильгельм Иванович сам издал «Стихотворения Бенедиктова», так как будущий действительный статский советник не располагал в то время необходимыми средствами.

Появлению сборника предшествовала публикация лишь единственного стихотворения Бенедиктова «К сослуживцу». А в 1836 г. вышло 2-е издание, посвящённое Елизавете Карлгоф (Драшусовой). Книга имела сенсационный успех, читатели стали «упиваться» стихами Бенедиктова. Прозаик и драматург Нестор Васильевич Кукольник, по свидетельству Драшусовой, также выступал на их литературных вечерах: «В начале поста Кукольник читал у нас новое своё произведение – “Смерть Петра”. На чтении этом было много литераторов…». В 1833 г. – вновь на средства Карлгофа – было выпущено отдельное издание «драматической фантазии» в стихах «Торквато Тассо» Кукольника. Это произведение принесло автору широкую известность. Читатели были объяты «неистовым восторгом от – “Торквато Тассо”. Все наперерыв читали звучные стихи этого произведения, и трудно представить для поэта <…> славу, блестящее той какою в то время пользовался Кукольник», – свидетельствовал современник Кукольника Василий Инсарский.

Иван Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях» описывает вечер у профессора русской словесности Санкт-Петербургского университета Петра Плетнёва, на котором в числе прочих известных литературных деятелей того времени присутствовал Карлгоф – «высокий и худощавый господин в очках, с маленькой головкой, беспокойными телодвиженьями и певучим носовым выговором, с виду смахивавший на статского советника немецкого происхождения – переводчик и стихотворец».

Воейков тоже был на этом вечере. К тому времени (1837) у него с Карлгофом произошёл конфликт, который спровоцировал выпад Воейкова в адрес Вильгельма Ивановича в стихотворении «Дом сумасшедших»:

Вот кадетом заклеймённый

Меценат Карлгоф-поэт

В общем мненьи зачернённый

И Булгарина клеврет.

Худ, мизерен, сплюснут с вида,

Суховат душой своей...

Отвратительная гнида

С Аполлоновых ...дей.

В ответ на описанном Тургеневым вечере Карлгоф «принялся читать прерывавшимся от волнения голосом» эпиграмму против Воейкова: «“Поэт-идеалист и мечтатель по преимуществу”, как величал себя Карлгоф, видно, не мог забыть посвящённое ему и действительно жестокое четверостишие в “Сумасшедшем доме”». Содержание эпиграммы не сохранилось, но у супруги Вильгельма Ивановича было своё объяснение поведению бывшего приятеля мужа, который-де «…по необыкновенной своей доброте, был слишком снисходителен к людям и неохотно прекращал знакомства раз когда-нибудь и по каким-нибудь обстоятельствам сделанные». Оказывается, с Воейковым Карлгоф познакомился, когда «превосходная жена» первого, «которой все поклонялись, лучезарностью своей покрывала недостатки мужа», ну а после её смерти «желчь всё более и сильнее кипела в нём [Воейкове] и по временам изливалась в ядовитых стихах…»

А.Ф. Воейков. Русская старина. Т. XII. 1875

А вот с Пушкиным Вильгельм Иванович был в приятельских отношениях. И не только с ним. Елизавета Алексеевна вспоминала: «28 января 1837 года стало самым памятным в моей жизни. <…> Приезд в Петербург партизана [Дениса] Давыдова, давнишнего знакомого моего мужа, дал повод сделать обед в его честь, и пригласить всю литературную аристократию, которую мой муж встречал каждую субботу у Жуковского. <…> Но я ждала главного, того, кто первый возбудил мой поэтический восторг; к нему я написал единственные стихи в моей жизни, ему я удивлялась, словом, я ждала Пушкина. <…> В продолжение обеда я была не очень разговорчива; всё моё внимание было устремлено на Пушкина, который сидел против меня. Он был не хорош собой: смугловат, неправильные черты лица, но нельзя было себе представить физиономии более выразительной, оживлённой, более говорящей и слышать более приятного, более гармонического голоса, как будто нарочно созданного для его стихов…» Елизавета Алексеевна, по собственному признанию, не спускала глаз с Александра Сергеевича, но, вероятно, ревнивцем её супруг не был…

Обратите внимание на дату – очевидно, изрядное волнение заставило ошибиться Елизавету Карлгоф, а сам званый обед по случаю приезда в Петербург Дениса Давыдова состоялся за год до роковой дуэли Пушкина с Дантесом…

30 января 1837 г. Вильгельм Иванович «под первым впечатлением скорби и злобы к убийце набросал следующие стихи»:

Вся Русь мольбы несёт, печалию горя,

На жертвенник твой, мрачная Муза.

На жизнь священную поэта и царя

Не дрогнет лишь рука Француза…

…К концу 1830-х гг. сократился объём оригинального творчества Карлгофа: издаются лишь рассказы «Колдунья и двенадцать дочерей» (1838) и «Сила привычки» (1840). Также известно, что писатель хотел выпускать альманахи, но это не осуществилось, занимался переводческой деятельностью («История войн в Европе с 1792 г., вследствие перемены правления во Франции» (СПб., 1838)).

В 1838 г. Карлгоф служит в министерстве народного просвещения по особым поручениям с дальнейшим производством в действительные статские советники. Граф Сергей Уваров «очень благоволил» (по свидетельству жены писателя) Вильгельму Ивановичу и попросил его принять место помощника попечителя Киевского учебного округа. Одновременно Карлгоф председательствует в местном цензурном комитете (по словам жены, неустанно заботясь о пользе литературы). В это время у Вильгельма Ивановича начались приступы горловой чахотки, сопровождавшиеся судорогами, однако возможность новой обширной деятельности временно позволила ему справиться с болезнью. В Киевском университете он познакомился с профессором русской словесности Михаилом Максимóвичем, стал председателем цензурного комитета при издании литературного альманаха «Киевлянин» (1840–1841) и в значительной мере содействовал его успеху. Через год Вильгельм Иванович получил особое распоряжение от министра Уварова и перевёлся помощником попечителя в Одесский округ, где не было университета и, следовательно, привычной обширной деятельности. Болезнь вновь начала прогрессировать, и Карлгоф предпринял путешествие за границу. На обратном пути в Россию «впал в ипохондрию», а по возвращении в Одессу умер весной 1841 г.

Если биография Карлгофа довольно подробно изучена, то его творчество практически не привлекало к себе внимания исследователей. Показательно в этом смысле отсутствие даже имени Вильгельма Ивановича в капитальной монографии «Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра» (1973). Из дневника Елизаветы Драшусовой нам удалось узнать, что муж её был честным, добродетельным человеком с высокими моральными принципами, которые он перенёс в мир своих произведений. Дни, проведённые с ним, она характеризовала как «…одни из приятнейших в моей жизни…».

Автор: Юрий Перминов