Дата публикации: 7.04.2025

В Омской областной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась научно-практическая конференция «Утраченные святыни города Омска: перспективы обретения». Мероприятие стало площадкой для обсуждения вопросов восстановления исторической памяти и духовного наследия региона.

Примечательно, что ещё в далёком 1987 году областная библиотека стала первой площадкой, где епархия — тогда еще Омская и Тюменская — проводила свои просветительские научные мероприятия.

«Тема утраченных святынь – это не только повод для сожалений, но и стимул к возрождению утраченного, – отметил директор библиотеки Александр Ремизов. – Я помню Омск, в котором действовали всего два храма: Николо-Казанская церковь на улице Труда и Крестовоздвиженский собор, известный тогда как Белая церковь. На миллионный город – всего два храма! На месте Никольского собора располагался кинотеатр «Победа», позднее преобразованный в органный зал. Я хорошо помню празднование 275-летия Омска, когда на колокольню восстанавливаемого собора поднимали колокола. В то время это казалось чем-то невероятным…»

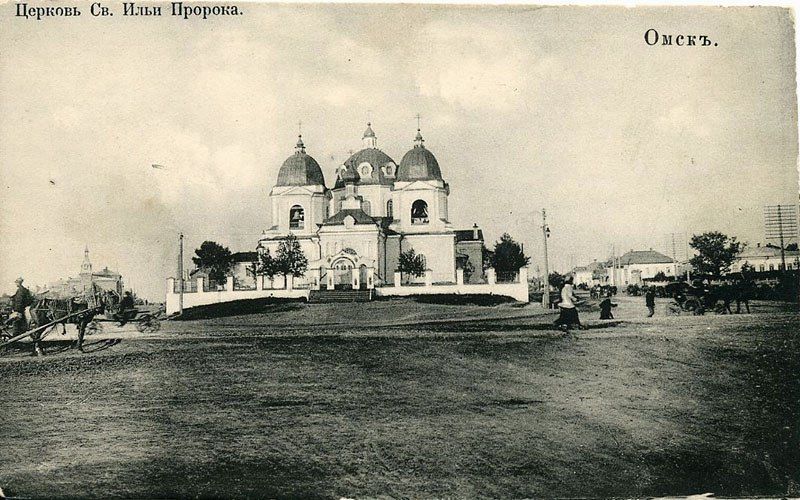

Алексей Сорокин, заместитель директора «Пушкинки», подчеркнул уникальность Омска в контексте восстановления храмов: «В нашем городе храмы не только массово разрушались, но затем достаточно системно и целенаправленно восстанавливались. Как экскурсовод, я никогда не думал, что смогу увидеть Успенский собор не на фотографии. С момента начала работ по восстановлению фундамента прошло почти 20 лет, и я до сих пор не могу отделаться от удивления, видя Успенский собор воочию. Часто спрашивают, сколько храмов было в Омске. Если считать только крупные – 14, а если учитывать все часовни и домовые церкви – около 45. Омск – уникальный город, где был не один, а целых три главных собора: военный Воскресенский собор – главный собор крепости, Ильинский – главный городской храм, Никольский – главный казачий храм, и лишь затем Успенский – главный кафедральный епархиальный храм. На данный момент восстановлены все главные храмы, за исключением городского Ильинского собора».

Историк-краевед Александр Лосунов поделился интересными фактами об Ильинском соборе: «Это единственный храм Омска, давший название целому городскому району – Ильинскому форштадту. Прибытие в Омск любого гостя, по суше или по воде, начиналось с молебна в Ильинском соборе. Храм посещали многие выдающиеся исторические деятели, первым из которых был Михаил Сперанский. Именно на его визите местными властями был отработан протокол, соблюдавшийся в дальнейшем».

Ильинский храм, запечатлённый на многочисленных открытках, привлекал фотографов своей уникальной архитектурой, не имеющей аналогов в Сибири. Белокаменный храм с двумя колокольнями был возведен на месте деревянной Ильинской церкви в 1789 году стараниями генерал-поручика Николая Огарева, командира отдельного Сибирского корпуса и Сибирского военного округа. Символично, что храм, воздвигнутый его стараниями, стал местом его упокоения.

«При разборе Ильинского храма в 1936 году было обнаружено захоронение военного. Первоначально предполагалось, что это останки Ивана Бухгольца, даже возникла легенда об их доставке из Селенгинска, однако позже выяснилось, что это Николай Гаврилович Огарёв», – рассказал Лосунов.

В ограде Ильинской церкви был похоронен и лицейский друг Пушкина, Николай Коншин, инспектор, прибывший в Омск в середине XIX века и скончавшийся вскоре после приезда.

Игорь Скандаков, директор омского музея просвещения, отметил, что больше всего пробелов в истории омских домовых храмов, располагавшихся при жилищах или учебных заведениях: «Церкви в гимназиях и училищах устраивались в разных помещениях, в зависимости от числа учащихся и доступного пространства. Тем не менее, это значимая часть истории города. Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского при первой мужской гимназии была освящена 20 сентября 1902 года епископом Омским и Семипалатинским Сергием в присутствии Степного генерал-губернатора Николая Сухотина, что свидетельствует о важном значении церквей при учебных заведениях».

Протоиерей Владимир Игнатюк поделился историей возрожденного храма Всех Святых на Казачьем кладбище, настоятелем которого он является на протяжении двух десятилетий. Деревянный Всехсвятский храм хорошо знаком омичам, однако изначально на этом месте стоял каменный храм.

«Казачье кладбище своим появлением обязано Никольскому казачьему собору – считалось необходимым иметь кладбище при войсковой церкви, отдельное от городского. Вход на кладбище осуществлялся через большие каменные ворота со стороны Никольского проспекта (ныне улица Красных Зорь). Центральная аллея некрополя вела к церкви во имя Всех Святых, построенной в 1859 году на средства купца и городского головы Владимира Кузнецова. Предположительно, автором проекта был архитектор хозяйственного управления Сибирского казачьего войска Гавриил Вершинин. Иконы для иконостаса кладбищенской церкви Кузнецов заказывал в Москве, а интерьер храма славился прекрасными хрустальными паникадилами, также пожертвованными купцом».

В 1938 году церковь была закрыта, а в 1975 году снесена. На территории Казачьего кладбища построили областную детскую клиническую больницу, районную поликлинику, перинатальный центр и жилой микрорайон. В конце 2004 года по инициативе губернатора Омской области Леонида Полежаева был построен новый деревянный храм во имя Всех Святых.

«На кладбище Сибирского казачьего войска нашли последний приют люди, составившие славу и гордость Омска – ученые, архитекторы, поэты, купцы, историки, военные. Мы уже 20 лет собираем материалы о тех, кто здесь был похоронен», – поделился отец Владимир.

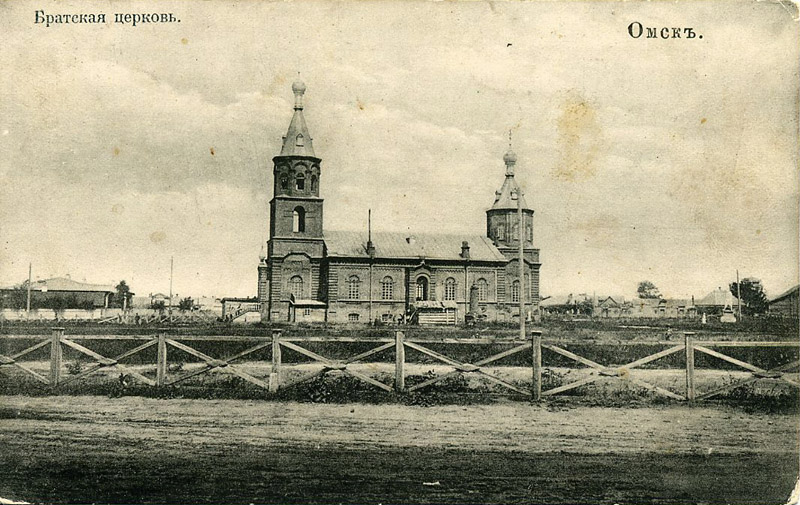

Иерей Вячеслав Суховецкий рассказал о храмах исчезнувших омских некрополей. Богородице-Братская церковь находилась на территории Бутырского кладбища, располагавшегося между современными улицами Гусарова, Рабиновича, Чернышевского и Центральным переулком. Там были похоронены командир Сибирского корпуса генерал-лейтенант Григорий Глазенап, великий металлург Павел Аносов, генерал Михаил Булатов.

«В 1908 году Омское Епархиальное Братство ревнителей Православия обратилось в епархию с просьбой разрешить построить храм на закрытом Бутырском кладбище. Организацию строительства взял на себя купец Мирон Иванович Печорин, с условием, что братство постепенно расплатится с ним за оказанные услуги. К 1914 году, когда строительство было завершено, братству оставалось выплатить купцу 25 тысяч рублей, что свидетельствует о значительном пожертвовании с его стороны. В цокольном этаже кирпичного двухэтажного храма располагались библиотека, книжная лавка, квартира священника и небольшая гостиница для приезжавшего в Омск духовенства. Архитектура храма была схожа со Знаменской церковью, так как они строились по одному проекту».

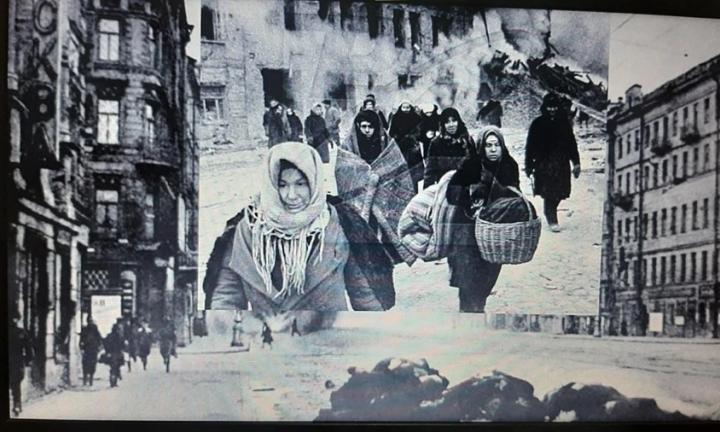

Храм был закрыт в 1935 году. В начале Великой Отечественной войны на территории кладбища были возведены корпуса завода Козицкого, а на месте храма сегодня находится здание по адресу: улица Чернышевского, 2.

Храм, освященный в честь преподобного Павла Комельского на Шепелевском кладбище, был одним из красивейших в Омске.

«Он был построен из кирпича в 1902 году на средства чиновничьей вдовы Бобровой, имя которой, к сожалению, неизвестно. Шепелевское кладбище было самым большим в городе. Там был похоронен первый омский святой – праведный протоиерей Стефан Знаменский. На его могиле была построена часовня, которую посещали верующие до закрытия кладбища».

Храм был закрыт в начале 1930-х годов и снесен в 1940-е годы. Сейчас половину территории кладбища занимает агрегатный завод, а вторую – жилые дома. На месте храма находятся детские площадки между жилыми домами на улицах Чернышевского, 80 и Гусарова, 115.

Краевед-реставратор Игорь Коновалов по собственной инициативе составил список исчезнувших омских храмов: «На данный момент я насчитал уже 30 исчезнувших храмов, и этот список продолжает пополняться. Многие храмы до сих пор никак не обозначены. Ситуация разная и не везде однозначная, но необходимо обозначить каждый исчезнувший храм. Как это сделать, зависит от обстоятельств. Минимум – поклонный крест, максимум – восстановление, будь то часовня или киот. Необходимо создать группу, в которую войдут архитекторы и краеведы, для совместного обсуждения реставрации или музеефикации каждого храма».

Коновалов отметил, что некоторые омские храмы за свою историю несколько раз меняли местоположение. Так, например, произошло с первой в городе церковью, освященной во имя Сергия Радонежского. В связи с этим остается открытым вопрос, обозначать ли только место последнего расположения храма или все места, где он находился.

«В Омске есть удивительный опыт восстановления в короткое время знаковых храмов. А ведь каждый храм — то не просто строение, не просто православная святыня. Это кусок истории жизни людей, причём эта история простирается от самых метатеоретических пространств до истории конкретного рода, конкретной семьи. Вокруг каждого храма собиралось множество людей, которые сделали множество добрых дел. И вот эти сгустки памяти, они не просто когда-то там были, они вдохновляют людей, которые живут сейчас, они напитывают наши сердца. Не использовать эту возможность для того, чтобы продолжать ощущать себя русским православным человеком в России, это не просто неразумно, это безумие. Потому необходимо превратить наши желания, наши мысли и тот опыт, который уже накоплен, в нечто реальное», — констатировал митрополит Омский и Прииртышский Дионисий

В заключение глава Омской митрополии предложил проводить конференции, посвящённые церковно-историческому краеведению, ежегодно.

Автор: Елена Мачульская

Фото: группа Омской епархии ВК и Интернет-ресурсы