Дата публикации: 8.05.2025

Первый в Омске музей отечественной вычислительной техники отпраздновал год со дня основания. За прошедшие 12 месяцев его экспозиция выросла, и чтобы погрузиться в историю цифровой отрасли, сюда на экскурсию приходят школьники и студенты. Расположился музей на территории первой очереди парка высоких технологий «Трамплин», который объединил ведущие ИТ-компании города. Организатором музея стала компания BITBLAZE (Битблейз) под руководством Максима Копосова, а вдохновителем – Яна Брыш, заместитель директора компании, автор концепции фестиваля «ОмФест», в рамках которого открылся этот проект.

«Этот музей уникален для Омска, да и в России мало таких проектов, как пример, Яндекс музей. А главная его уникальность – в самобытности и самостоятельности, он будто растет сам по себе, просто все пришло и само случилось. Приходят люди, приносят экспонаты, интересные вещи, появляются эксперты, которые готовы читать лекции или проводить занятия. Сама аудитория тоже очень разная, подтягивается с большим теплом и с большим интересом – даже случайно проходящие люди не могут спокойно пройти мимо. Этот музей трогает за душу, он вызывает море эмоций. Самое классное, что дети интересуются, потому что современная молодёжь понятия не имеет, как устроен компьютер, из чего он состоит и какое отношение имеет к Омску. И мы можем показать это и владеем материалом и знаниями для этого», – рассказала Яна Брыш.

Принято считать, что первые достижения в цифровой отрасли принадлежат американцам. Но на самом деле в СССР велась активная работа по разработке компьютерной техники и программного обеспечения. Изобретателей было достаточно, но подход к инновациям был иным, нежели за океаном - без сенсаций и маркетингового шума. Например, в СССР появился первый компьютер 3 поколения «Гном», использовавшийся на боевых самолётах, и первый в мире 16-разрядный карманный персональный компьютер, и первый в мире компьютер производительностью более 1 миллиона операций в секунду. Жили в те времена в нашей стране и настоящие гении, опередившие время своими разработками.

С такого гения и начинается экспозиция – музей открывается стендом, посвященному Арсению Горохову, известному омскому изобретателю, который придумал концепцию первого персонального компьютера, опередив Стива Джобса. Его «программируемый прибор интеллектор» состоял из монитора, системного блока, клавиатуры и должен был выполнять сложные расчеты и чертежи. Именно личность легендарного изобретателя стала вдохновением для открытия музея, поэтому почётным гостем на торжественном празднике, посвящённом дню рождения музея, стала дочь Горохова – Галина Арсеньевна. Она рассказала, что интеллектор – не единственное изобретение известного отца: всего у Арсения Анатольевича Горохова больше 50 изобретений. Как и полагается в день рождения, музей получил бесценные подарки – Галина Арсеньевна передала музею фото отца на рабочем месте в НИИ, и снимок патента на изобретение.

Летописцем и популяризатором личности омского гения стала Ирина Резник, бывшая заведующая музеем ОмГУПС, где долгое время работал Горохов. В свое время ей удалось получить от изобретателя разрешение написать его биографию. Книга была издана под названием «Изобретатель “ненужных” вещей. Арсений Анатольевич Горохов» тиражом в 50 экземпляров. Как объявила на празднике автор книги, готовится новое, дополненное издание, приуроченное к юбилею Омского гения. Святослав Капустин, основатель и руководитель Группы компаний «Трамплин», известный своими меценатскими проектами, высказал готовность помочь с изданием дополненной книги об омском гении.

Среди гостей праздника были руководители ИТ-компаний резидентов парка высоких технологий «Трамплин», а также дарители музея, в том числе и омич Денис Ефремов, чья частная коллекция год назад стала его основой. Многие артефакты были спасены им буквально со свалки – в 2000-е годы технику 80-х массово выбрасывали на металлолом.

Первый заместитель министра цифрового развития Омской области Максим Макаленко подчеркнул в поздравительной речи важность работы, которую проводит молодой музей. Год назад региональное Минцифры участвовало в открытии этого музея, сейчас он стал замечательной образовательной историей для подрастающего поколения, и власти намерены поддержать проект, продолжил замминистра.

Вся экспозиция музея – это краткая история отечественной цифровой индустрии, начиная от огромных вычислительных машин и заканчивая современными устройствами, которые сейчас используются госучреждениями. Для желающих провели экскурсию - экскурсовод музея Евгений Белкин подробно рассказал немало интересных фактов из истории отрасли. Разработки электронно-вычислительных машин – прототипов нынешних компьютеров – велись в разных странах параллельно, флагманами были США и СССР.

В 1948 году в нашей стране запатентовали цифровую вычислительную машину – авторами стали Башир Рамеев и Исаак Брук. Первые ЭВМ были огромными шкафами с лампами, которые занимали всю комнату. Появилось это чудо техники благодаря оборонной отрасли – предприятиям нужно было оборудование для сложных расчётов в ракетно-космической сфере, а в те времена из устройств для математических действий был лишь арифмометр – тяжёлый громоздкий прибор, который не требовал энергии, по сути, механический калькулятор. Кстати, использовали арифмометры до 1980-х годов, в период, когда компьютеры уже не были диковинкой.

В 50-е годы появилась необходимость не только оборонных вычислений, но и мирных – например, рассчитать прочность сооружений: плотин ГЭС, заводов, блоков с ядерными реакторами. Для этого нужна была вычислительная техника – функционал её рос, но размеры оставались гигантскими. В это же время возникла идея построения сетей – компьютеры должны были обмениваться информацией.

Так появилась идея создания будущего интернета – варианты реализации при этом были и в США, и в СССР. Революционную идею предложил советский учёный Виктор Глушков – автоматизировать систему управления государством. Плановая экономика имела существенные перекосы: в одном регионе был дефицит одних товаров, в другом их профицит и кризис перепроизводства. Однако сразу стало понятно, что на существовавшей тогда элементной базе это сделать невозможно, даже если и получится преодолеть советскую бюрократию. Идея из будущего, опередившая свое время на несколько десятилетий, тогда осталась нереализованной. А сегодня мы используем подобные решения в логистике, торговле, управлении большими предприятиями, электронном документообороте.

Как рассказали в музее ретроЭВМ, советская вычислительная техника прошла четыре этапа, которые прослеживаются в экспозиции: ламповые огромные машины, полупроводниковые компьютеры, поколение на интегральных схемах и компьютеры на основе микропроцессоров. Первые поколения советских компьютеров развивались полностью на оригинальной архитектуре. Но это породило другую проблему: разнообразные вычислительные машины не всегда были совместимы, и это затрудняло перенос данных между ними. Интернета ещё нет, напоминаем;)

Так советское руководство пришло к идее стандартизации. В 1970-х годах за основу была взята американская архитектура IBM 360, что заложило технологическое отставание в несколько лет, которое постоянно существовало до конца существования СССР в гражданской микроэлектронике. Военные приняли решение развивать своё – так появилась оригинальная разработка конца 1970-х - «Эльбрус». Нынешним языком говоря – это был суперкомпьютер, сначала «Эльбрус-1», затем его сменил «Эльбрус-2», «Эльбрус-3» построить не успели. Эти многопроцессорные машины использовались для управления противоракетной обороной Москвы, сложных военных и научных расчетов, например, вычислений в атомной промышленности.

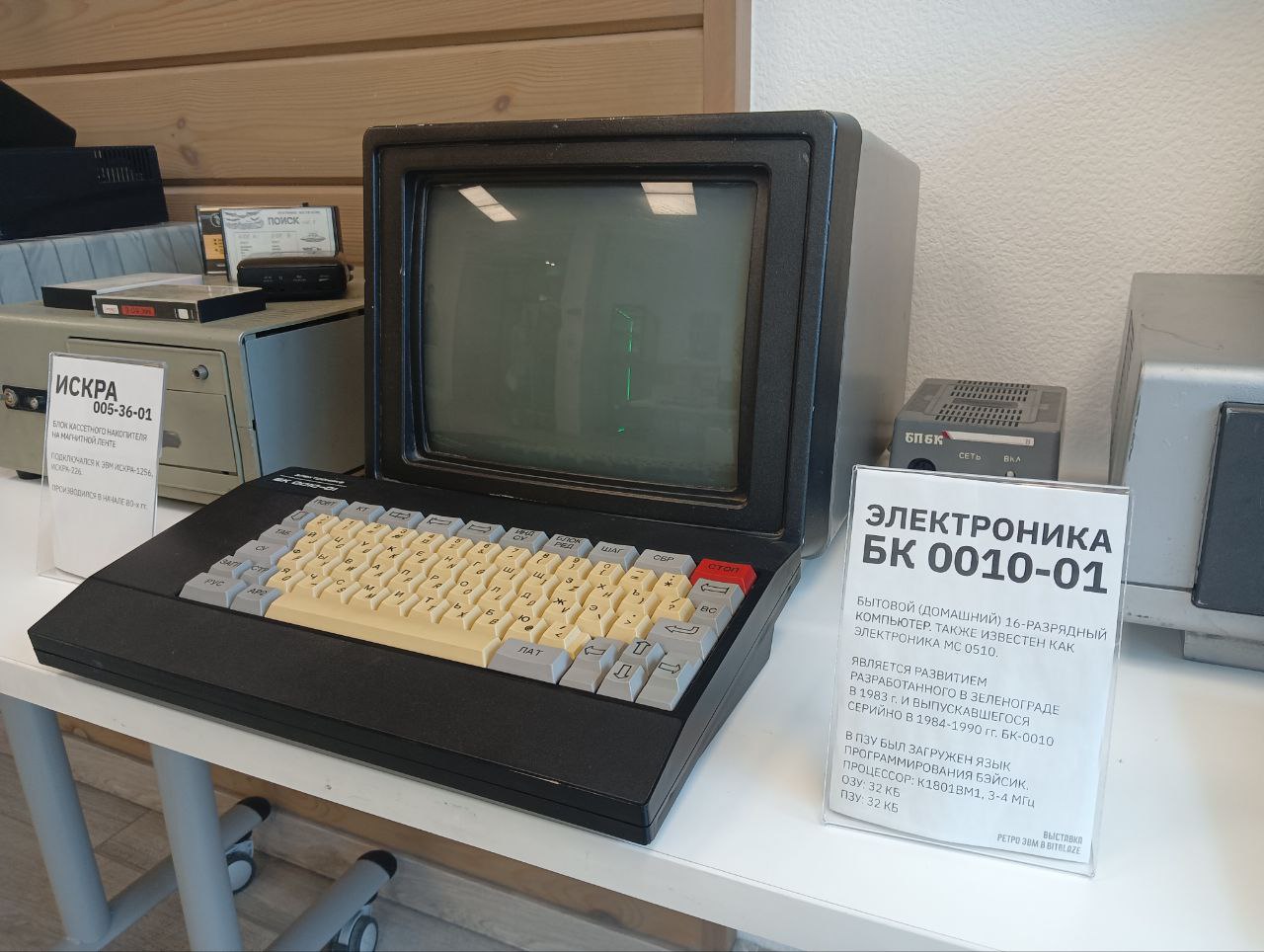

Бытовые компьютеры появились только в 1980 году – назывались они «персональные ЭВМ». Стоили они тогда баснословных для советского гражданина денег – если средняя зарплата была в районе 150 рублей, то за такое чудо просили 700-1000 рублей. Был способ удешевить мечту – купить комплект для сборки за 500 рублей и собрать себе компьютер самостоятельно, такие экспонаты в музее тоже нашлись. Радиосхемы для пайки плат публиковались в массово издававшихся тогда научно-технических журналах, которые можно было отыскать в библиотеке.

Если старшее поколение и видело подобную технику в детстве, то отдельные раритеты в музее действительно можно назвать редкостью. Например, компактный даже по нынешним временам струйный черно-белый принтер 1991 года. Стоил такой 1500 рублей. Евгений Белкин показал сохранившиеся магнитофонные кассеты, на которые записывали компьютерные игры – на каждую помещалось порядка 10 игр. К компьютеру подключался кассетный магнитофон, и через 5 минут загрузки можно было играть. Сохранённую версию игры нужно было записывать на отдельную кассету. Целый стеллаж посвящен эволюции калькуляторов. Громоздкие и прочные использовались в бухгалтериях, а миниатюрные были предметом гордости обладателя.

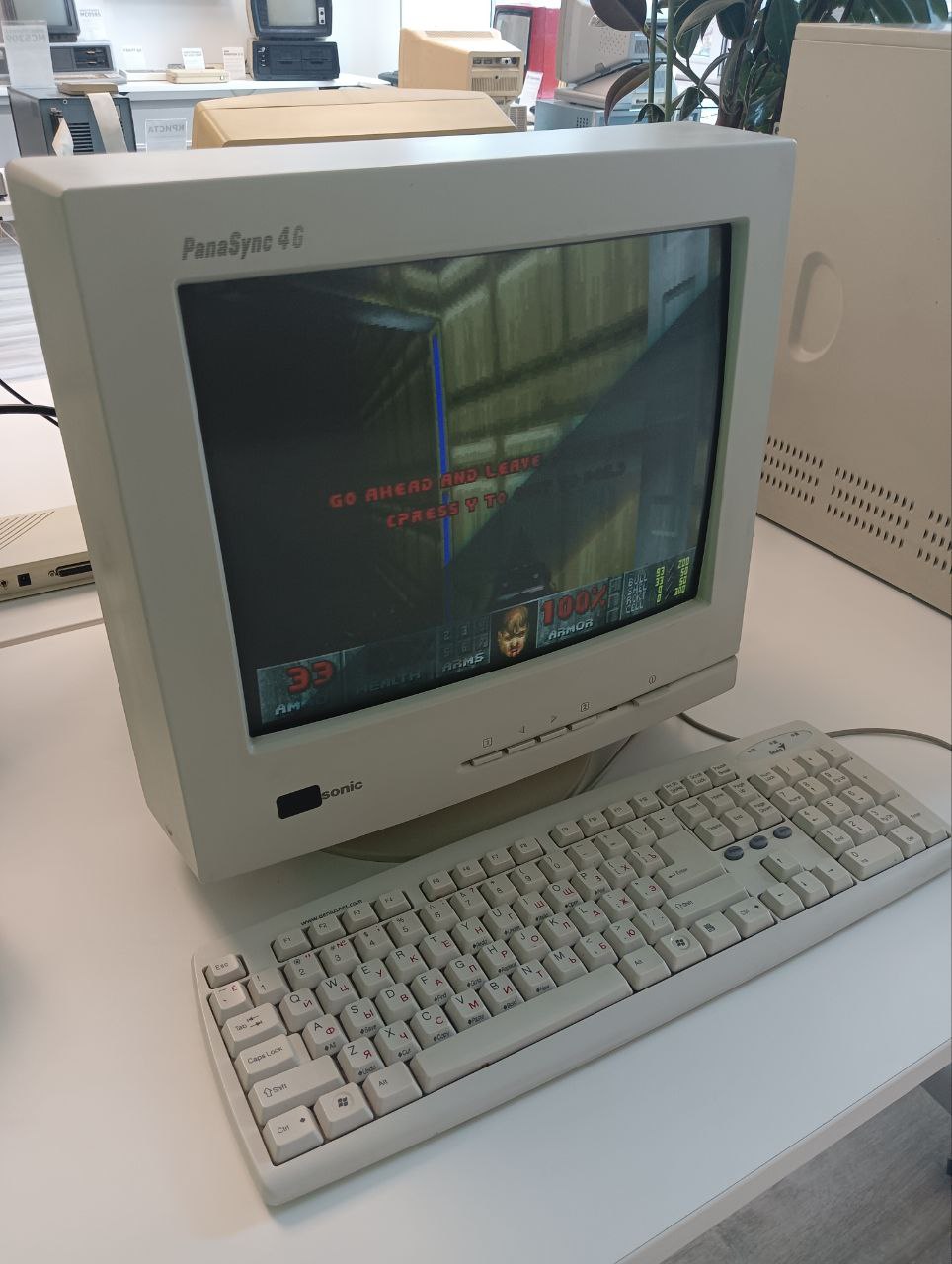

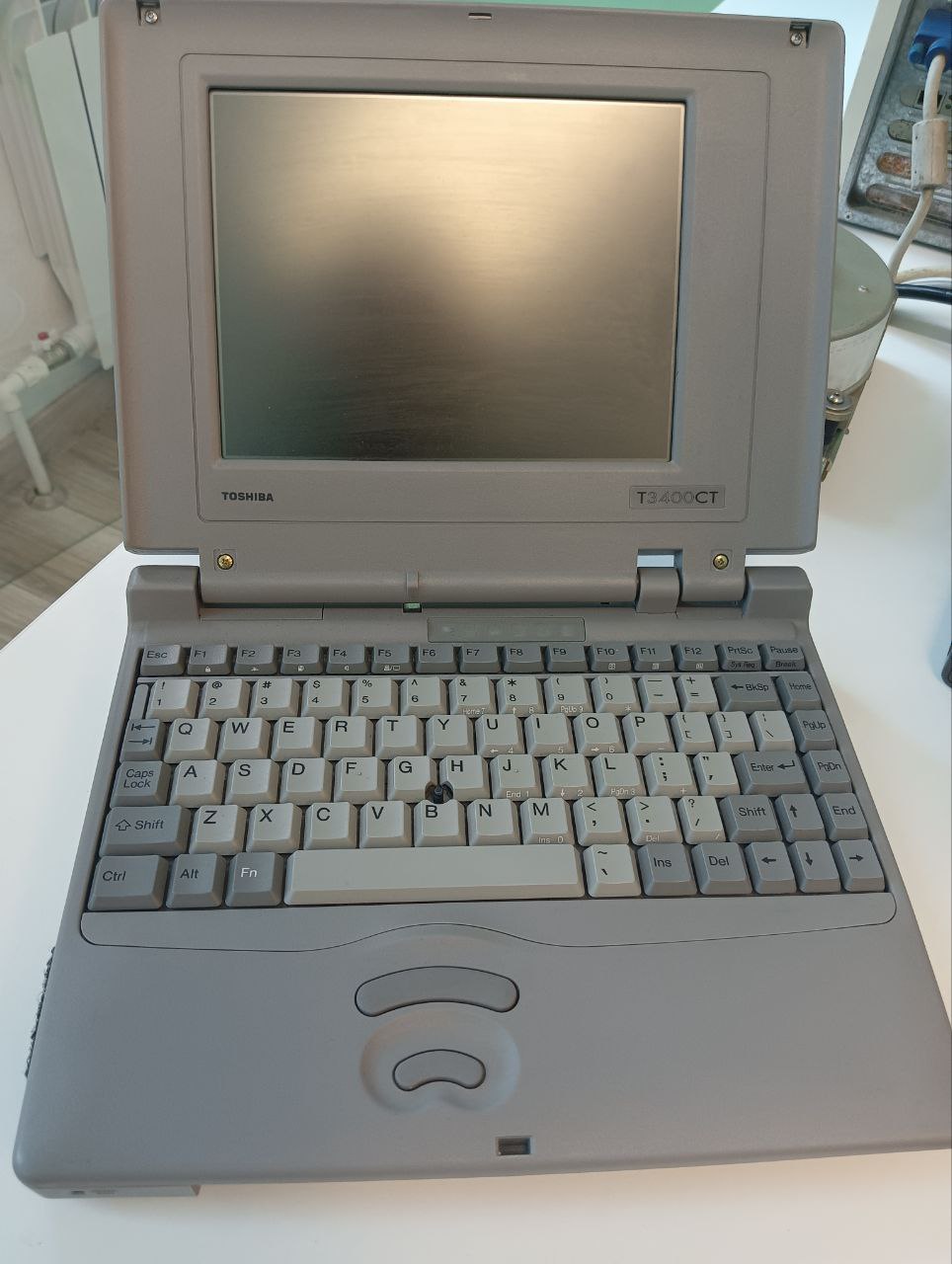

Несмотря на то, что профиль музея – советская вычислительная техника, особое место здесь уделено устройствам, которые после распада СССР вытеснили её с рынка. При этом отечественная техника не проигрывала по техническим параметрам импортной. Даже небольшая экспозиция музея явно показывает – в Советском Союзе была богатая электронно-компонентная база, а заводы регулярно выпускали большие партии ЭВМ для всех пользователей – предприятий и простых граждан.

Уже на рубеже 1980-1990-х годов распространение получила компьютерная техника зарубежного производства. В ходу были термины «красная сборка» (отечественная сборка), «белая» – западная, «жёлтая» – Таиланд, Малайзия, Тайвань (КНР еще не было). Самой престижной считалась белая.

Прекратилось развитие компьютерной отрасли Советского Союза с началом «перестройки» и последующего развала государства. Компьютеры выпускались оборонными заводами, и когда их в конце 1980-х лишили финансирования, производство начало разрушаться. Сокращался выпуск всего высокотехнологичного, и в том числе компьютеров. Начался отток кадров из отрасли. Иностранные компании активно продвигали маркетинговыми средствами на открывшемся для них рынке эффект престижа Запада: у многих в нашей стране стало модно иметь в собственности импортную технику, даже если её производительность не отличалась от параметров советской. Советских граждан, имевших солидные накопления на сберкнижках, не останавливала даже цена – импортные компьютеры в 1990 году, например, стоили 12 тысяч рублей и более при цене самого дорогого отечественного автомобиля «Волга» в районе 10 тысяч.

Есть в музее и образцы софта – например, яркая коробка из-под операционной системы Windows 3.11 (Виндоуз), тогда она распространялась на дисках вместе с толстым мануалом. Из того же времени в экспозицию попал «Текстовый процессор “Лексикон”» – отечественный программный продукт, как говорят эксперты, в чём-то даже превосходивший в 1990-х годах свой прямой импортный аналог – Microsoft Office (Майкрософт Офис).

Ретро атмосферу музея поддерживают футуристичные лампы с переливающейся внутри жидкостью, электронная записная книжка, телефон-кирпич с антенной и в кожаном чехле, фотоаппарат Полароид. Ещё до сих пор жив стереотип, что кактусы удерживают электромагнитное излучение, исходящее от компьютеров, поэтому и колючие растения нашли здесь место.

Великие изобретения советских времён остались в прошлом, но стали вдохновением для новых поколений. Цифровая отрасль, следуя политике импортозамещения, активно развивается, предлагая более удобные, более производительные, более интересные, чем за рубежом, разработки. Так, отдельный стенд в музее отведён продукции компании BITBLAZE (Битблейз) – омичи разработали первый ноутбук в России на базе процессора «Эльбрус».

Музей развивается, и следующей ступенью может стать присвоение ему имени изобретателя Арсения Горохова. Как сообщают организаторы, такое возможно ближе к осени, к 90-летней годовщине со дня рождения омского гения.

Автор: Ирина Баландина

Фото: Андрей Петренко