Дата публикации: 16.04.2025

Во многих омских больницах есть стенды гордости, где размещена информация о врачах и медсёстрах, работавших в госпиталях во время Великой Отечественной войны или спасавших жизни на фронте. Сегодня мы посетим музей офтальмологической больницы на Лермонтова, 60, чтобы увидеть уникальную коллекцию. Здесь собраны архивные данные о врачах и пациентах, редкие фотографии военных лет и старинные инструменты, которыми пользовались врачи на заре офтальмологии. В 2015 году музей был включён в реестр историко-медицинских музеев России. О военной летописи нам расскажут хранители музея и заместитель руководителя региональной общественной организации «Ветераны здравоохранения Омской области» Ольга Добаш.

Ольга Добаш

Война застала страну врасплох. Но работу по эвакуации удалось наладить быстро – уже в конце июня в Омск начинают прибывать эшелоны с производственным оборудованием ведущих оборонных заводов. Сюда приехали театры, училища, институты, академии… В Омске сложился колоссальный дефицит жилья, но омичи стали разбирать по домам эвакуированных, давая им кров и заботу.

Омск стал одним из самых крупных пунктов для эвакуации раненых – между Сибирью и фронтом курсировало 80 санитарных поездов. Первый приехал 22 июля – на то, чтобы доехать до Сибири, у него ушёл месяц. Эшелоны с ранеными могли идти до места назначения до двух месяцев – им приходилось уступать пути поездам, мчащимся на фронт с припасами и людьми, мешали и немцы, которые целенаправленно бомбили санитарные поезда. За это время поезд и его обитатели были вынуждены заботиться о себе сами – так, они ухитрялись прямо в вагонах растить зелень, выращивать птицу и даже свиней.

На месте прибытия отводилось только полтора часа на разгрузку 20 вагонов раненых. Там была операционная, хозблок, пищевой блок, блок, где живут медики. Остальные вагоны занимали раненые в 2 яруса.

«Мне 18 лет, ему 18. Солдату нужно помочиться, а он терпит, при мне не хочет. В итоге через крышу в другой вагон переходили, чтобы не мешать пацанам. Это быт, пот, кровь, запах. Но всё равно ухитрялись даже влюбляться!»

Из воспоминаний фронтовой медсестры

Всего в Омск в те годы были доставлены больше 156 тысяч раненых в 45 госпиталей. Процент выживаемости был высоким – от 76 до 85% военнослужащих после лечения возвращались на фронт. Хоронили погибших в посёлке Рыбачий, было кладбище и при каждом госпитале.

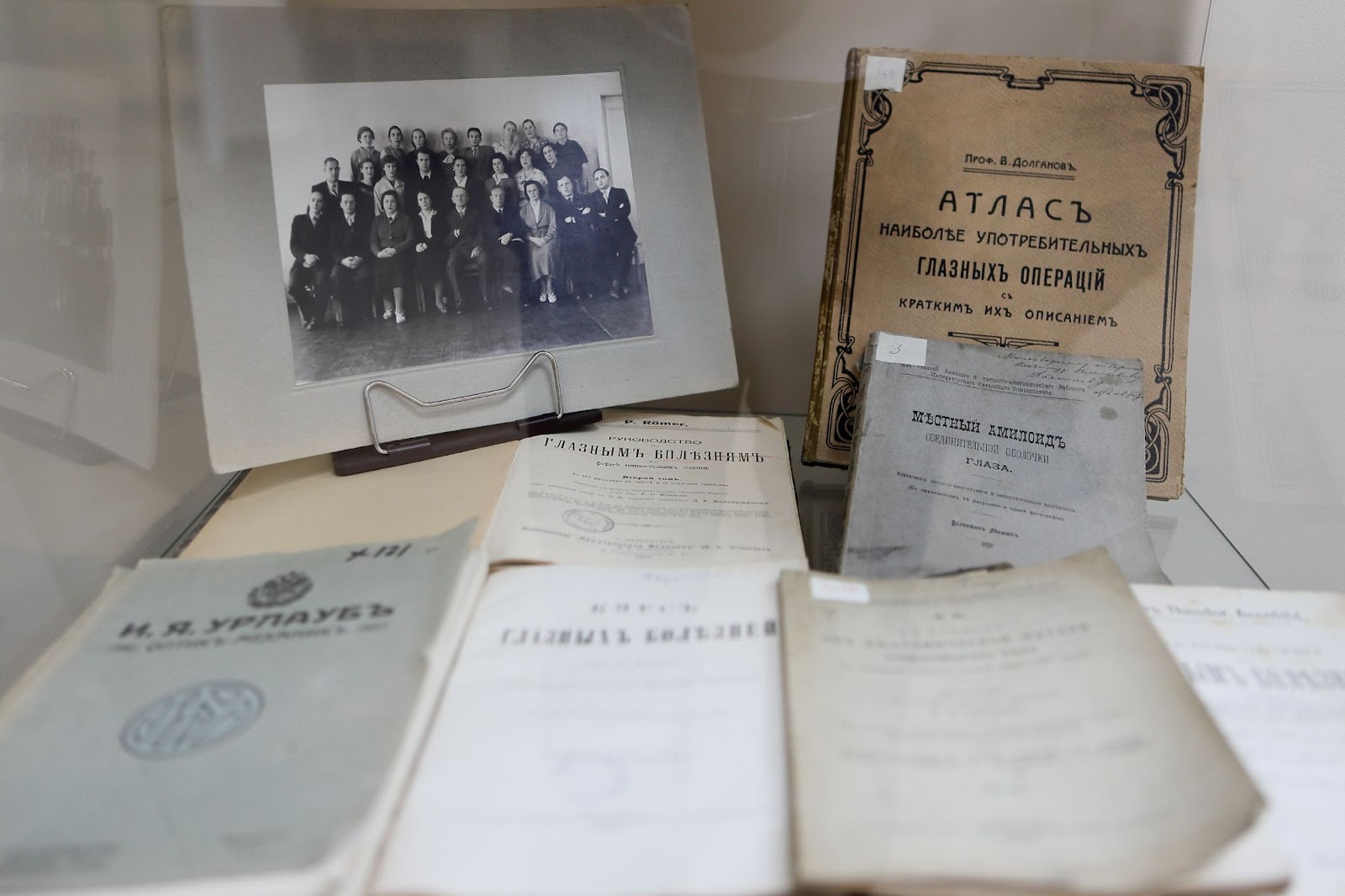

Инструменты офтальмологов тех лет

Одним из первых госпиталей, куда привозили раненых красноармейцев, стал госпиталь на Гагарина – это был головной сортировочный эвакогоспиталь №1494 на 700 коек. Сюда была проложена железнодорожная ветка, чтобы довозить тяжёлых раненых к госпиталю на трамваях. Когда шли ожесточённые бои под Сталинградом, в Омск прибывало до полутора тысяч обмороженных и раненых бойцов в день. Медсестры сутками не отходили от их коек. За годы войны было проведено более 3,6 миллиона операций и манипуляций – а как известно, далеко не всё успевали документировать, на первом месте стояло спасение жизней.

«Перевязываю раненого в окрестностях Берлина, оттащила в ров, достала нож, разрезала одежду. В этот момент появляется эсэсовец раза в четыре меня больше. Стоим, смотрим друг на друга. Взяла нож, выставила его острием вперед – думаю, если он прыгнет, напорется брюхом. И он откатился назад с испугом в глазах и скрылся».

Из воспоминаний фронтовой медсестры

Работать приходилось в немыслимых условиях – в городе часто отключали свет, поэтому операции делали при свечах, при свете фонариков и даже фар. Были трудности с подвозом раненых – воду в госпиталь и раненых часто возила одна и та же подвода. Несмотря на все тяготы, смертность в омских госпиталях составляла всего 1%. Однако в 1943 году начали привозить раненых с тяжёлой гнойной инфекцией, но даже тогда омские госпитали удерживали второе место по смертности в стране.

«Медсестры ходили в сапогах, и у каждой в сапоге был нож, кинжал. Потому что одежду на раненых надо разрезать быстро, рвать не можешь. Так что ножами орудовали как цыгане».

Из воспоминаний фронтовой медсестры

Война не стала преградой для науки – в Омск был эвакуирован Второй медицинский институт, который стал мощной основой для омской медицинской академии. Омский институт микробиологии и эпидемиологии разработал мыльно-керосиновую пасту для дезинфекции, был освоен выпуск вакцин и дизентерийного бактериофага. Началось производство витаминов – дрожжевой завод «Красный путь» выпустил порошковый витамин Д по рецепту профессора Вадимова, сельхозинститут – патоку из сахарной свёклы, а из неё мороженое и суфле, кафедра биохимии нашла способ производить эфир, который тогда был в остром дефиците. Опробовались новые препараты для лечения костно-суставных травм.

Омичи старались помочь раненых – омская станция переливания крови стала одной из крупнейших в стране. Плазма, тромбоциты и другие компоненты крови использовались для лечения военных не только в регионе, но и отправлялись во фронтовые госпитали.

Раненые в палате эвакогоспиталя

Городская клиническая больница, находившаяся в здании на Орджоникидзе, 56 (сейчас здесь здание Росреестра), тоже стала эвакогоспиталем с лечебным и глазным отделением, а кафедра офтальмологии и глазная клиника переехали на Орджоникидзе, 7. Александр Бугаев, основатель клиники глазных болезней, стал главой одного из городских госпиталей. Только в 1959 году офтальмология переехала в известное всем здание на Лермонтова, 60. Госпитали открывались в любых подходящих зданиях – больницах, вузах, школах, техникумах и помещениях, имевших большие площади.

Врачи и медсёстры работали на пределе сил – большинство ушло добровольцами на фронт, и место врачей заняли студенты. Вместо привычных 5-6 лет они учились 3-4 года, и сразу с начала обучения проходили практику в госпиталях, помогая своим более опытным коллегам.

«Когда бомбили Берлин, туда приехал наш санитарный поезд. Мужики кричат: девчата, идите, там медицинский склад разбомбили! А сами уже канистры со спиртом несут. Мы прибежали туда, и самое ценное, что взяли – это мочеприемники, их очень не хватало».

Из воспоминаний фронтовой медсестры

Сейчас в Омске стоит памятник военным медикам – его открыли в 2020 году в парке Победы. На постаменте три фигуры: хирург натягивает перчатки, медсестра держит полулежащего на полу красноармейца. Это памятник как тем, кто ушёл на фронт лечить и спасать, так и тем, кто занимался этим в глубоком тылу, в Омске – имена их перечислять можно очень долго. Вначале установить этот памятник хотели на месте первого госпиталя на Гагарина, однако не позволили габариты монумента.

Валентина Павловна Бисярина, академик и педиатр, начальник эвакогоспиталя, закончившая войну в Венгрии, в честь которой названа детская больница в Омске, вспоминала:

«В тот 1945 год в Будапеште особенно буйно цвела сирень, как никогда. И этот аромат сирени, плывущий над городом, стал для меня запахом Победы».

Автор: Ирина Баландина

Фото: Александр Румянцев, музей госпиталя для ветеранов войн