Дата публикации: 12.07.2025

Ранее мы уже рассказывали про историю территории современного «Каскада», где когда-то находился завод Минея Мариупольского, путешествовали по горветке и Иртышской набережной.

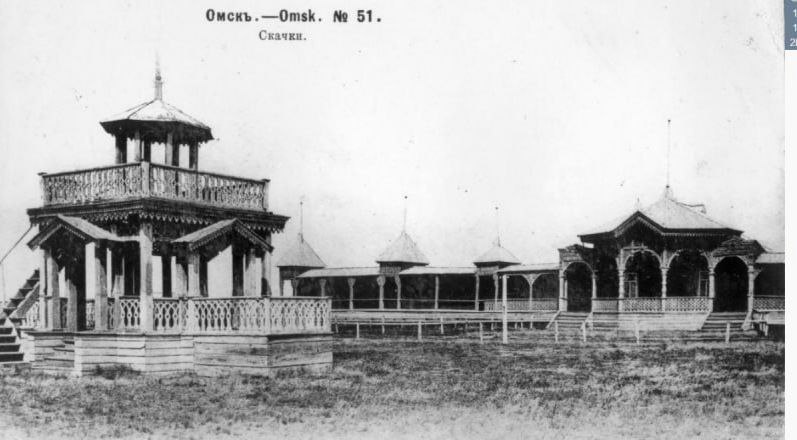

В этом материале мы отправимся в очередное путешествие во времени по Омску рубежа 19 и 20 веков. На этот раз чуть восточнее – в современный Октябрьский округ. Здесь расположен Омский ипподром. И обычно о нём пишут с определением «самый» – старейший за Уралом и один из старейших в стране, до сих пор единственный в Сибири.

Омский ипподром

Его появление снова связано с героем наших предыдущих историй – фабрикантом Минеем Мариупольским. Он страстно увлекался скачками и продвигал идею создания ипподрома, который появился в мае 1888 года. В итоге тут не просто проводились соревнования, но и занимались племенной селекцией.

Ипподром в Омске в итоге появился с лёгкой руки графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, который в те годы был главным управляющим коннозаводством Российской Империи в эпоху Александра III.

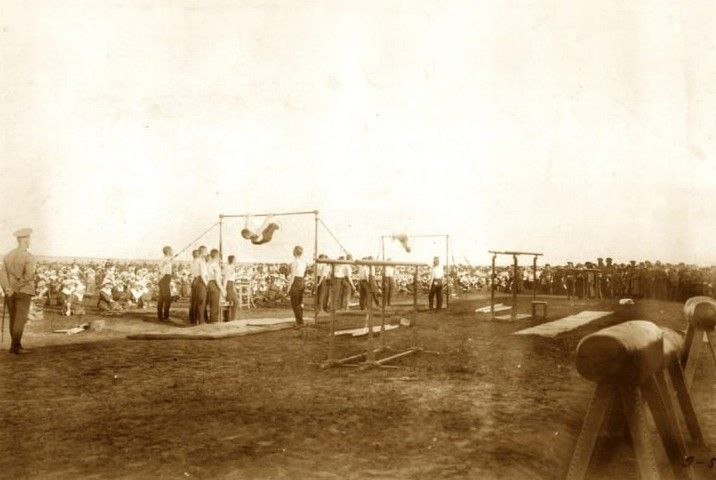

Сокольский праздник на ипподроме. 1914 год

Также немало усилий для развития конного спорта приложил главный агроном Степного края коннозаводчик, общественный деятель и гласный Омской городской думы Филипп Штумпф. Кроме породистых жеребцов он уже в 1881 году разводил страусов на территории сегодняшнего села Троицкого.

Визит цесаревича Николая II в Омск.

В 1891 году в Омске побывал тогда ещё цесаревич Николай II, возвращавшийся из восточного путешествия по Японии, Индии и Египта. Будущий император лично вручал награды победителям заездов. В исторических хрониках значится: скачки посетили рекордные даже по современным меркам 5 000 человек. И, наверняка, их больше занимало происходящее на главной трибуне, а не на беговых дорожках.

Спустя четверть века за спортивными перипетиями на этих же трибунах наблюдал Верховный правитель России Александр Колчак.

В 1909 году на поле ипподрома впервые в истории города провели футбольный матч, а в 1920-м состоялся первый международный матч. Играли омичи и австро-мадьярская сборная, состоявшая из пленных иностранцев. И хотя бы в этом случае победила дружба – встреча закончилась со счётом 1:1.

В 1918-20-х на омском ипподроме работал и выступал американский «легионер» Вильям Кейтон. В то время он, вероятно, был звездой уровня современных игроков НХЛ в хоккее. Его жеребец орловской породы Крепыш бил рекорды на всех возможных дистанциях и стал «Лошадью столетия». В Омске Кейтон выступал на жеребце Былом. В сезоне 1918 года он установил рекорд скорости, который продержался на омском ипподроме почти до 1980-х. Кроме того, наездник обогатил омских специалистов навыками самой прогрессивной в мире на тот момент американской системой тренинга. Уровень заслуг Кейтона в конном спорте вполне можно оценить и сейчас – его камзол и шлем хранятся в Зале славы наездников США.

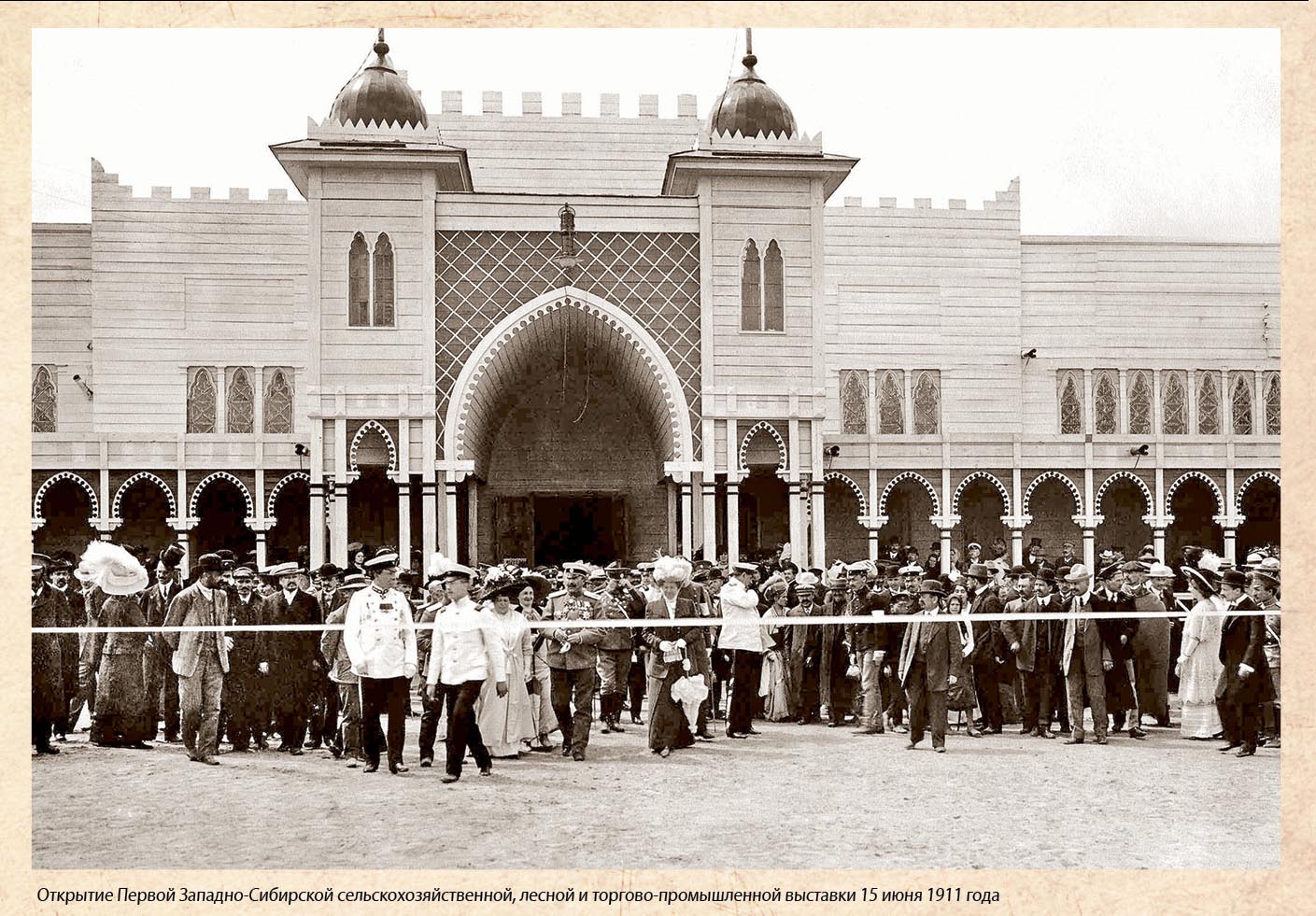

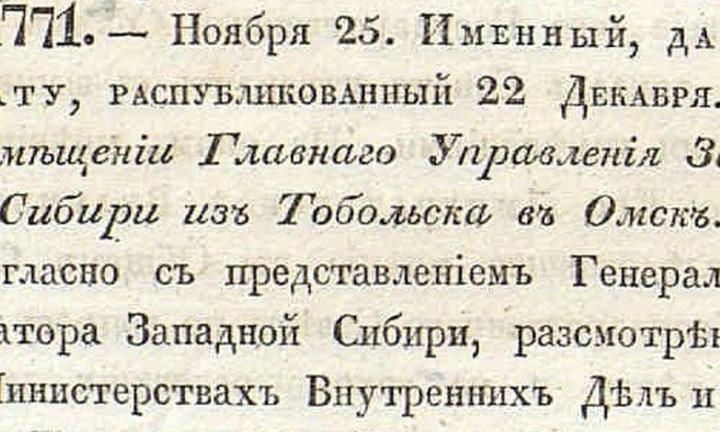

Но не менее интересна и территория вокруг ипподрома в те годы. Семинарская площадь (сейчас улица Жукова), в начале века была глухой окраиной. Жизнь в пустынные окрестности вдохнула Первая Западно-Сибирская лесная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка, открывшаяся 15 июня по старому стилю и длившаяся два летних месяца 1911 года.

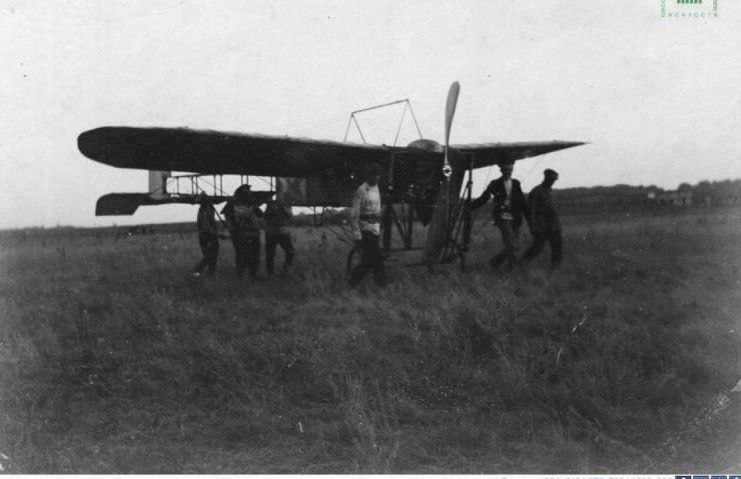

В день открытия знаменитый авиатор Александр Васильев совершил полёт на самолёте. Для Омска он был первым. Взлётной площадкой служила территория рядом с ипподромом, либо его поле.

«Аэроплан откатывают к ангару... Авиатор на месте... Мотор пущен... Аэроплан, как огромная птица, преследуемая охотником, бежит по земле и, наконец, поднимается вверх и уходит всё выше и выше. Побеждённое человеком пространство оглашается резким жужжаньем, похожим на жужжание растревоженных пчёл. Это аэроплан, обнимаясь со свободными далями, радуется своей близости с ними, как будто грозит кому-то... Подчиняясь железной воле человека, он носится в разных направлениях: кружится над выставкой, ипподромом, уходит вдаль и вновь возвращается, свободный и сильный... Внизу гремят аплодисменты. Слышатся возгласы: «Браво, Васильев!», — писал «Омский вестник» 3 июля 1911 года.

Выставку планировали ещё в 1902 году. Омск был самым густонаселённым и развитым городом всего Степного края, поэтому его выбор для открытия «сибирского ВДНХ» очевиден. Однако планы на проведение такого полезного и мирного форума отодвинули страшные катаклизмы, которые переживала страна, — сначала Русско-Японская война, потом первая русская революция 1905–1907 года. К проекту вернулись лишь в 1910-х. Его лично курировал автор аграрной реформы Пётр Столыпин. Он даже присутствовал на открытии выставки.

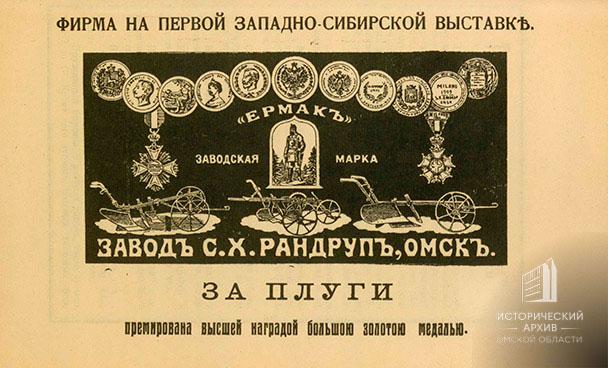

Кстати, одним из тех, кто её инициировал, снова стал Миней Мариупольский. Вместе с всё тем же Филиппом Штрумфом. Разумеется, промышленники в первую очередь преследовали собственные интересы. Например, они добивались, чтобы Омск стал – как бы сейчас сказали – логистическим хабом на только что появившемся Транссибе. Выставка – куда съедутся представители со всего мира – это ещё и отличный способ продвижения продукции. Затраты окупились: пиво, изготовленное на заводе Минея Мариупольского, получило Золотую медаль выставки. Такой же высокой оценки удостоилось и выведенное на предприятии Штумпфа зерно, устойчивое к суровому сибирскому климату.

Но во многом благодаря им всё в принципе состоялось. Завод Мариупольского поставлял на выставку воду из своей напорной башни. В общей сложности омичи собрали на организацию «омского ВДНХ» более 300 тысяч рублей. По разным оценкам, где учитываются зарплаты того времени, стоимость золота и продуктов, 1 царский рубль стоил более 800 современных. Треть расходов в итоге окупилась благодаря продаже билетов. Однако в целом экономический эффект для города, конечно, оказался намного значительнее.

В очень короткие сроки на территории современного сада юннатов появились водопровод и электричество – станцию строили специалисты из Германии. Территорию облагородили шикарными газонами, клумбами. Цветы для выставки поставил рижский мещанин Я. П. Ассарити. Он же ухаживал за оранжереями и теплицами с растениями на экспозиции. Вокруг Лесного павильона разбили сад из плодовых деревьев – образцы предоставил омский мечтатель и селекционер Павел Комиссаров. Это его именем сейчас назван дендропарк в Омском районе.

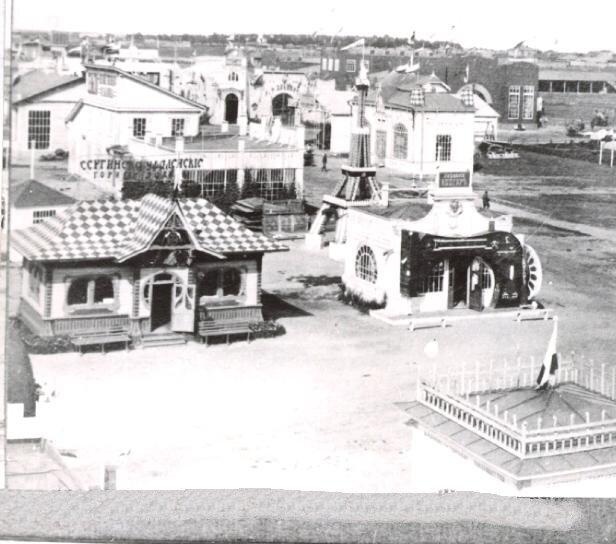

Буквально за год спроектировали и воздвигли сооружения, которые впечатляют размахом и изобретательностью до сих пор – даже на старых фото. Тогда для многих городских обывателей они, вероятно, стали самым ярким впечатлением в жизни.

«Выставка занимает громадное пространство в 32 десятины (349,6 тысячи квадратных метров. – Прим. ред.), почти всё заполненное павильонами самой разнообразной архитектуры, иногда очень изящной. Это целый городок, которые едва успеваешь бегло осмотреть в течение 4–5 часов», – писал 31 июля 1911 года корреспондент газеты «Сибирский листок».

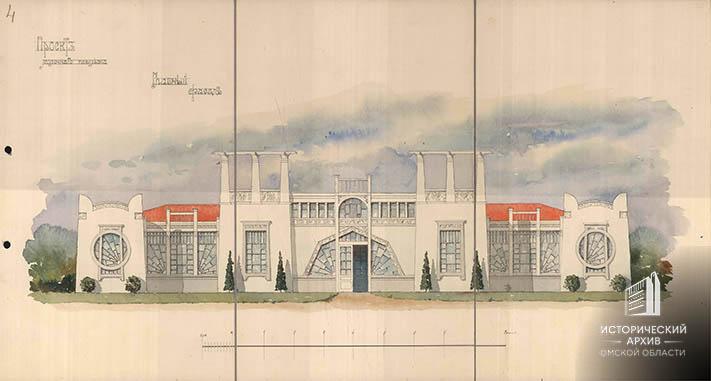

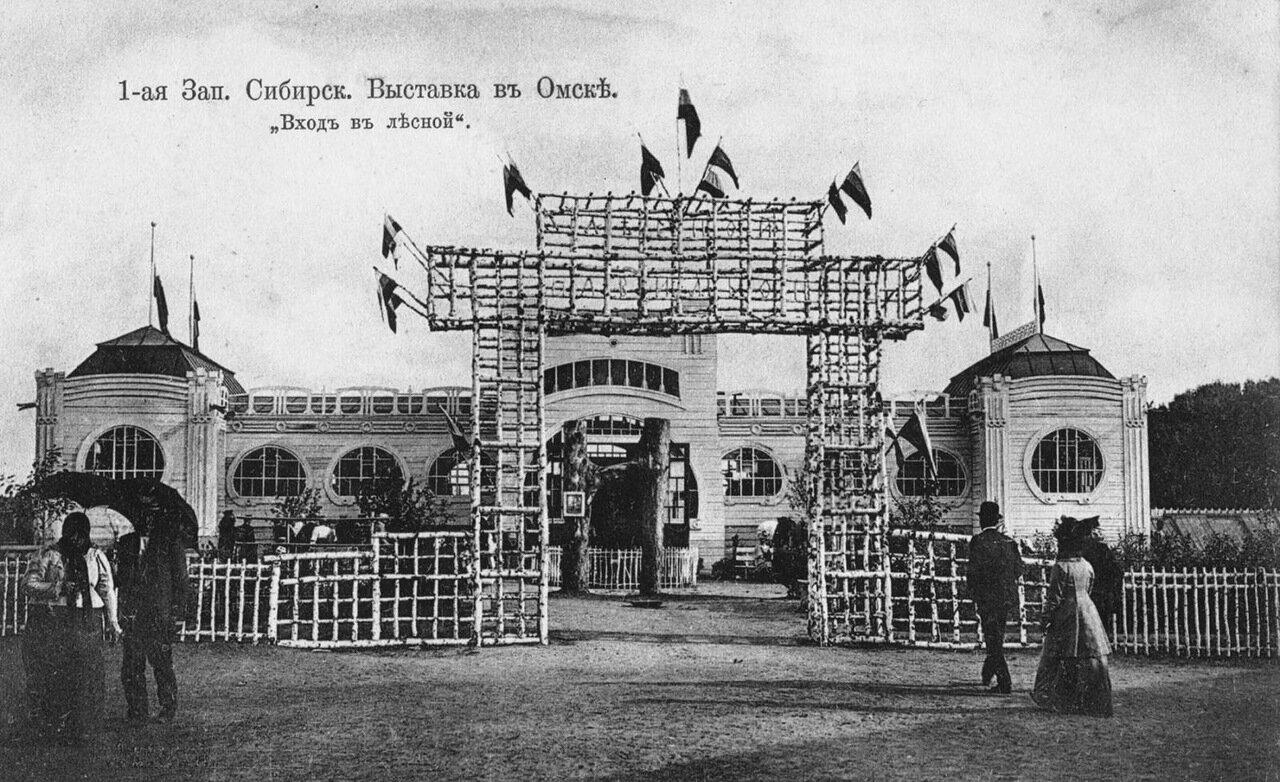

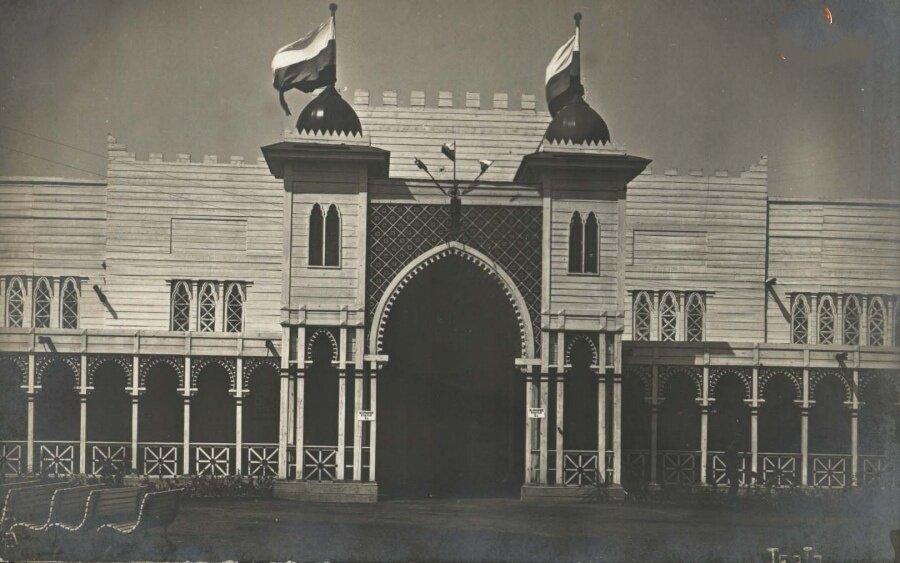

Большую часть работ поручили молодому красноярскому архитектору Леониду Чернышову. Входную группу он придумал в стилистике Московского Кремля. А главные ворота напоминали Спасские. Также на входе гостей встречала статуя «первооткрывателя» Сибири Ермака.

«Сохранившиеся проекты, выполненные Чернышовым, являются замечательными образцами архитектурной графики. Они представляют планы и чертежи, живописные виды павильонов в ландшафте. Альбом фотографий начала века с видами выставки свидетельствуют, что воплощение проектов оказалось очень близко замыслу», – говорится в материале Ирины Спириной и Ирины Владимирской, опубликованном в журнале «Архитектура и строительство».

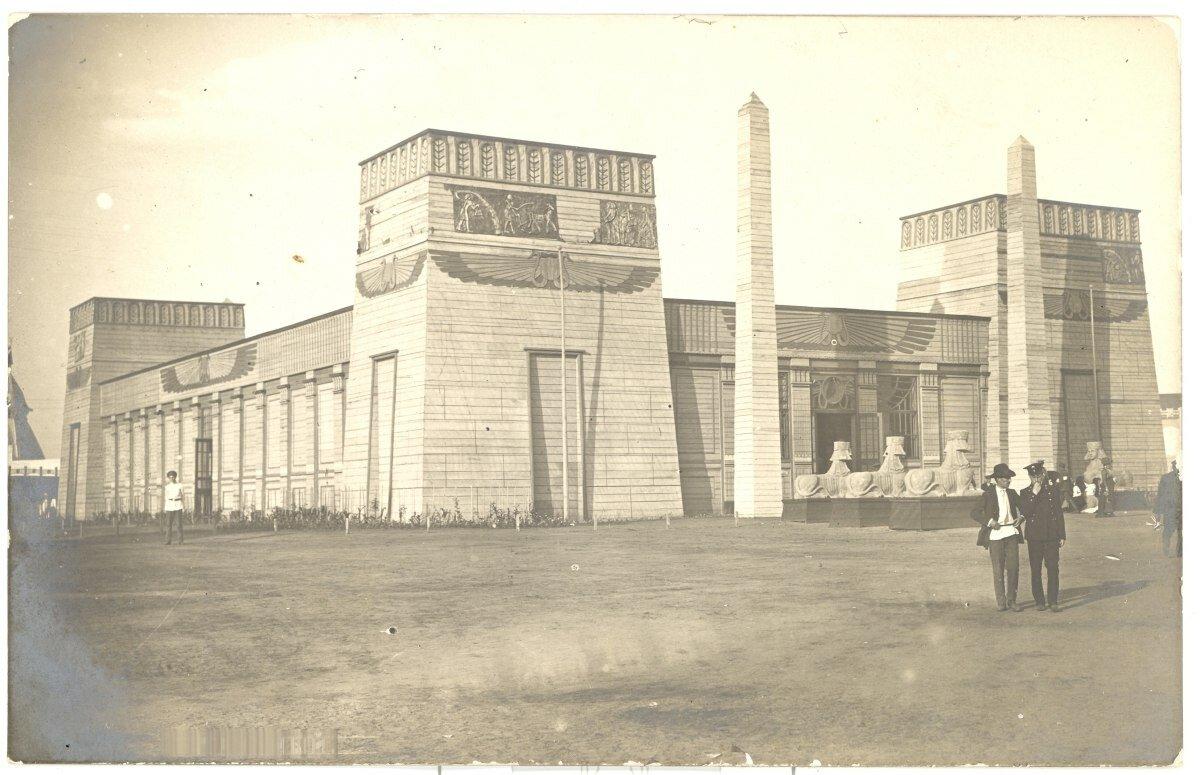

На выставке было представлено 60 павильонов. Переселенческий и кустарный были выполнены в древнерусском стиле. Общенаучный (Сибиреведения) павильон – неожиданно в древнеегипетском со сфинксами и обелисками.

Лесной, молочный и машинный создали в прорывном на тот момент стиле модерн. Особенно авторов газетных публикаций восхитил молочный. Он также включал в себя элементы древнеегипетской архитектуры и почти единогласно был признан самым красивым на выставке.

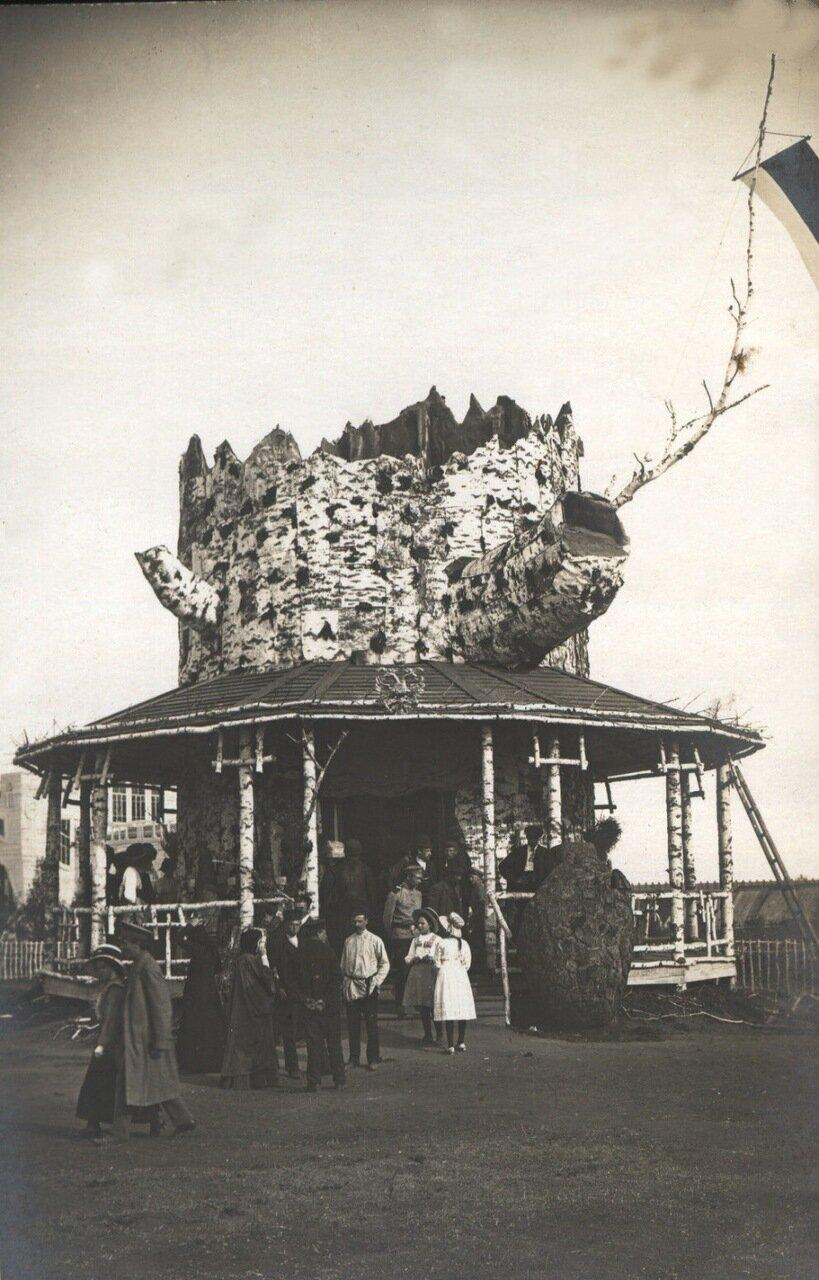

Самые необычные получились у архитектора-декоратора из Одессы Д.Л. Вейнберга. К сожалению, потоки времени унесли его имя в неизвестность, остались только инициалы. Этот очень творческий человек проявил нестандартный подход к задаче.

Павильон конторы лесных складов Переселенческого управления он придумал в виде берёзового дупла с сучками и отростками. Площадь помещения, обтянутого снаружи берестой, составила 8 аршин – примерно 5,7 квадратных метров. «Хитом» выставки стало помещение, где расположился Комитет выставки. Он был выполнен в виде грота со сталактитами, утёсами и мини-водопадом, подсвеченным электричеством. Природные материалы для него везли из Восточной Сибири.

Прогуливающихся по выставке освежал «плачущий фонтан» – самый первый в Омске. Его построили в центре площади, также по проекту Вайнберга. Композиция представляла собой трёх наяд, снаружи чашу украшали изображения дельфинов и львиных голов. Бетонные фигуры, к сожалению, безвозвратно утеряны, но фонтан существует до сих пор. Возможно, когда-нибудь получится восстановить его первоначальный облик.

Не сдерживали полёт фантазии и авторы частных павильонов. У фирмы «Зингер» он походил на швейную машинку. Павильон кондитерской фирмы «Эйнем» напоминал бонбоньерку. В центре экспозиции торгового дома братьев Ивановых возвышался бюст Николая II из шоколадного печенья. Корона, скипетр и держава императора переливались леденцами.

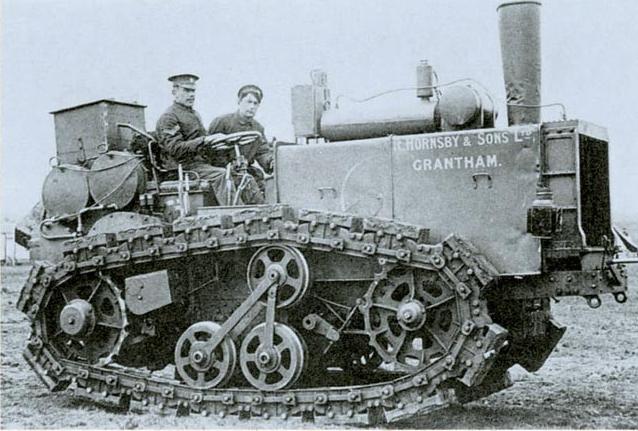

Выставку анонсировали все крупнейшие европейские газеты. В Омск со своей продукцией приехали участники из США, Англии, Франции, Германии, Дании и Швеции. Омичи впервые увидели суперсовременные диковинки – нефтяные и паровые плуги с механическими двигателями.

Как сообщает всё тот же «Сибирский листок» от 31 июля 1911 года, паровой плуг-трактор завода Мак-Ларена в Англии в 80 сил с 14 лемехами обыкновенного типа стоил 13 000 рублей. А вот трактор фабрики Рансома в 60 действительных сил, весом 700 пудов, ценою 10 800 рублей.

Западно-Сибирский Отдел Исторического Русского Географического Общества привёз разнообразную коллекцию чучел представителей сибирской фауны. Красноярский музей – археологические коллекции и фотогалерею местных коренных народов и их быт. Минусинский городской Мартьяновский музей – горные породы и кустарные изделия русских и «инородцев». Тобольский музей – изделия остяков. Музей Тюменского реального училища – образцы золотоносных и самородных россыпей Степного Края, орудия каменного и бронзового веков Тобольской губернии, орнаменты глиняной посуды доисторических эпох.

Большой популярностью пользовался молочный павильон. В Омске – на тех же предприятиях Штупмфа – изготавливали высококлассные сыры. А по объёмам и качеству производимого сливочного масла омичи конкурировали только с целой страной – Данией.

Простых обывателей больше всего привлекал павильон торгового дома Альфа-Нобель. Там демонстрировалась работа сепараторов, отделявших масло от сыворотки, скоро ушедших в народ и получивших ласковое название «лавальками» – по имени их создателя инженера Густава де Лаваля.

Была на омской выставке и собственная Эйфелева башня. Пятнадцатиметровая, из вёдер и тазов. Её соорудила фирма «Калашников и сыновья», производившая домашнюю утварь.

Племенной скот на омской выставке

В конце выставки разместились настоящие северные юрты. А на животноводческой экспозиции привычным делом были не только коровы, но ездовые собаки, олени и даже верблюды. Последних держали в качестве домашних животных киргизы, населявшие Акмолинскую область. А некоторые предприимчивые казаки и русские крестьяне использовали этих выносливых гигантов, чтобы пахать землю.

В общей сложности на выставке представили около 3 тыс. экспонатов, почти половина из которых получила награды.

Северо-восточную часть отдали под увеселительные заведения. Летнюю эстраду выполнили в форме ракушки. Там выступал симфонический оркестр.

Театр с рестораном должны были перенести посетителей в Испанию. Здание построили в мавританском стиле, сочетающем арабскую и европейскую культуры. Давали комедии, фарс и оперу. Исполнителей для последней выписали из Италии. За эстрадой располагались площадки для аристократического спорта – крокета и тенниса.

В общем, побывать на выставке было бы любопытно и современному, избалованному событиями и развлечениями человеку. К сожалению, до наших дней постройки не сохранились. Они были деревянными, просуществовали одно лето и были разобраны, оставшись только на чёрно-белых фото. И это была короткая передышка между страшными событиями, которые полностью поглотили страну.

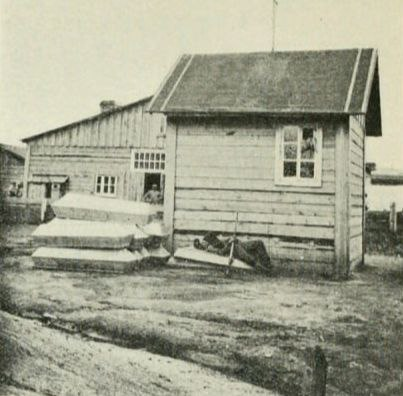

Морг лагеря военнопленных

Выставку в Омске хотели сделать постоянной, но началась Первая мировая война. И всем стало не до того. В эти годы на этом месте построили лагерь для военнопленных. Во время эпидемии тифа в 1920-е здесь разбили госпиталь. Когда инфекцию победили, возведённые здесь бараки сожгли.

Один из крупнейших омских промышленников Филипп Штумпф через десять лет после выставки умер в Омске в голоде и нищете. О судьбе Минея Мариупольского доподлинно ничего не известно. Он умер вскоре после национализации своего завода.

Текст: Анна Микула.

Фото: Исторический архив Омской области, а также архивы Омского историко-краеведческого музея и музея ОмГТУ.