Дата публикации: 6.10.2025

Российские межпланетные перелёты выходят на новый уровень! Специалисты «Центра Келдыша» испытывают двигатели, которые изменят правила игры в освоении космоса. Благодаря новым плазменным технологиям, доставка грузов и экспедиции к дальним планетам станут экономичнее и эффективнее.

Какими ещё достижениями удивляла российская наука на минувшей неделе? Учёные из «Сириуса» разработали революционный метод для лечения наследственных заболеваний, вызванных крупными генами. Учёные ИТМО создали способ управлять «закрученным» светом для увеличения скорости и надёжности передачи данных между спутниками, приблизив появление «оптического Wi-Fi» в космосе. Нижегородские исследователи создали эффективные ранозаживляющие плёнки из коллагена трески. А учёные из Пермского Политеха разработали «зелёные» моторные масла из растительного сырья, которые разлагаются всего за 23 дня.

Подробнее об этих и других разработках — в нашем материале

Специалисты АО ГНЦ «Центр Келдыша» при поддержке АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» разработали и успешно испытали два типа плазменных двигателей для межпланетных экспедиций. Эти двигатели станут ключевым элементом российских транспортно-энергетических модулей (ТЭМ), предназначенных для полётов к Луне, Марсу и другим объектам Солнечной системы.

Специалисты АО ГНЦ «Центр Келдыша» при поддержке АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» разработали и успешно испытали два типа плазменных двигателей для межпланетных экспедиций. Эти двигатели станут ключевым элементом российских транспортно-энергетических модулей (ТЭМ), предназначенных для полётов к Луне, Марсу и другим объектам Солнечной системы.

Холловский двигатель КМ-50М отличается увеличенным ресурсом более 20 000 часов благодаря усовершенствованной системе магнитного экранирования. Ионный двигатель ИД-750, в свою очередь, способен развивать скорость истечения плазмы до 100 км/с и имеет расчётный ресурс свыше 50 000 часов. Это стало возможным благодаря использованию современных углеродных композитов.

Четыре двигателя КМ-50М, объединённые в кластер, успешно прошли испытания на совместную работу. Оба типа двигателей могут работать на ксеноне или криптоне. Для их питания разрабатывается система преобразования ядерной энергии в электричество с использованием высокооборотной турбины.

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков отметил, что созданные установки могут стать основой для межорбитальных транспортных систем будущего. Они рассматриваются как перспективное решение для доставки грузов и обеспечения экспедиций на орбиту Луны, к Марсу и другим дальним планетам Солнечной системы.

Переход на плазменные двигатели обещает сократить время полётов, увеличить массу полезного груза и придать освоению Солнечной системы новый импульс, укрепляя за Россией статус лидера в области электроракетных технологий.

Учёные из Университета «Сириус» разработали метод, позволяющий обходить ограничения размера генов при лечении наследственных заболеваний. Исследование предлагает разделить крупные гены на части и «собрать» их заново внутри клетки с помощью особых белков — интеинов. Традиционная генная терапия сталкивается с проблемой ограниченной ёмкости вирусных векторов, используемых для доставки генов в клетки. Эти векторы, как правило, могут переносить только небольшие фрагменты ДНК, что делает невозможным лечение заболеваний, вызванных дефектами в крупных генах. Учёные из «Сириуса» предложили использовать интеины — природные «молекулярные швы», способные соединять разорванные участки ДНК. Эксперименты показали, что оптимизация работы интеинов позволяет восстановить полнофункциональный белок в более чем 80% клеток. Новый метод был успешно протестирован на клетках печени и сетчатки глаза, открывая перспективы для лечения наследственных форм слепоты и других заболеваний, связанных с мутациями в крупных генах. В будущем технология может быть использована для лечения мышечной дистрофии Дюшенна и других сложных генетических патологий. Разработанная технология позволит создавать персонализированные геномные конструкторы для каждого пациента, устраняя первопричину заболевания, а не только облегчая симптомы. Учёные планируют продолжить исследования на животных моделях и провести клинические испытания, чтобы оценить эффективность и безопасность нового метода для лечения наследственных болезней.

Учёные из Университета «Сириус» разработали метод, позволяющий обходить ограничения размера генов при лечении наследственных заболеваний. Исследование предлагает разделить крупные гены на части и «собрать» их заново внутри клетки с помощью особых белков — интеинов. Традиционная генная терапия сталкивается с проблемой ограниченной ёмкости вирусных векторов, используемых для доставки генов в клетки. Эти векторы, как правило, могут переносить только небольшие фрагменты ДНК, что делает невозможным лечение заболеваний, вызванных дефектами в крупных генах. Учёные из «Сириуса» предложили использовать интеины — природные «молекулярные швы», способные соединять разорванные участки ДНК. Эксперименты показали, что оптимизация работы интеинов позволяет восстановить полнофункциональный белок в более чем 80% клеток. Новый метод был успешно протестирован на клетках печени и сетчатки глаза, открывая перспективы для лечения наследственных форм слепоты и других заболеваний, связанных с мутациями в крупных генах. В будущем технология может быть использована для лечения мышечной дистрофии Дюшенна и других сложных генетических патологий. Разработанная технология позволит создавать персонализированные геномные конструкторы для каждого пациента, устраняя первопричину заболевания, а не только облегчая симптомы. Учёные планируют продолжить исследования на животных моделях и провести клинические испытания, чтобы оценить эффективность и безопасность нового метода для лечения наследственных болезней.

Учёные из Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) создали эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi, которая оставляет злоумышленникам меньше шансов остаться незамеченными.

Учёные из Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) создали эффективную систему обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi, которая оставляет злоумышленникам меньше шансов остаться незамеченными.

Новая система использует инновационную архитектуру, которая позволяет значительно повысить эффективность обнаружения вредоносной активности. Вместо увеличения количества датчиков, специалисты МИЭТ сделали акцент на увеличении количества «крючков» – сетевых интерфейсов датчиков, работающих сообща.

«Мы применили принцип не увеличения числа «удочек», а увеличения числа «крючков, – объясняет аспирант кафедры информационной безопасности НИУ МИЭТ Дмитрий Буренок. – Это позволяет системе быть более эффективной и менее затратной».

Система может быть легко интегрирована в существующие сети Wi-Fi без значительных финансовых вложений. В последней версии датчиков появилась возможность определения местоположения устройства злоумышленника.

Разработка имеет широкое применение, включая защиту критической инфраструктуры, сбор доказательной базы в условиях недобросовестной конкуренции и мониторинг безопасности промышленных систем, использующих Wi-Fi. Последнее является важным законодательным требованием.

«Эта система – не просто способ обезопасить бизнес, но и обязательное законодательное требование для ряда промышленных систем», – подчеркнул Буренок.

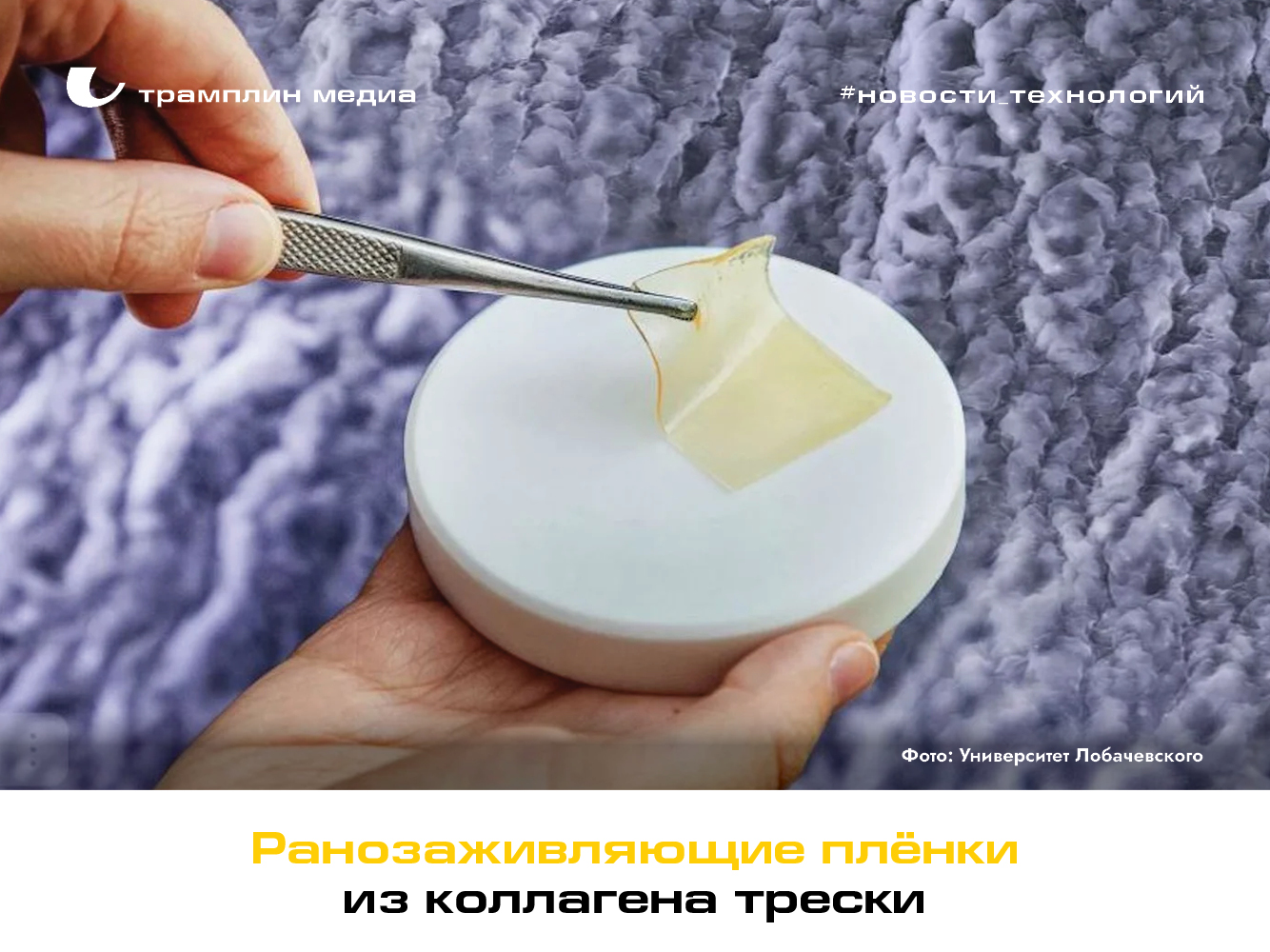

Учёные из Нижнего Новгорода разработали инновационную технологию создания регенеративных плёнок на основе коллагена, полученного из трески, которая превосходит аналоги из бычьего коллагена по эффективности. Разработка может найти широкое применение в регенеративной медицине для восстановления различных тканей организма.

Исследователи из ННГУ им. Лобачевского сделали ставку на коллаген трески из-за его сходства с человеческим белком, доступности и экологической безопасности. Коллаген, полученный из отходов рыбной промышленности, снижает риск передачи инфекций от животных человеку.

Руководитель исследования, Людмила Семенычева, объяснила, что для достижения нужного эффекта природную структуру коллагена необходимо модифицировать в прочную трёхмерную матрицу, чего и удалось добиться учёным.

Разработанные плёнки подавляют рост грибков и бактерий естественным образом, не требуя дополнительной антисептической обработки, что особенно важно в условиях, где невозможно обеспечить стерильность. Уникальность разработки заключается в химической модификации коллагена с использованием активных радикалов, что позволяет внедрять биосовместимые компоненты прямо в структуру белка, создавая устойчивую сетку для регенерации тканей.

Эксперты уверены, что этот материал, не имеющий аналогов на российском рынке, откроет новые горизонты в медицине будущего.

Учёные из Университета ИТМО разработали инновационный метод управления структурой и составом световой «гребёнки», состоящей из вихревых лазерных пучков. Разработка позволит значительно ускорить и повысить надёжность передачи данных в системах оптической связи в космосе, приближая создание высокоскоростного «оптического Wi-Fi» между спутниками.

Ключевым элементом новой технологии является использование «закрученных» световых пучков, или вихрей, которые, в отличие от обычного света, обладают дополнительным параметром — проекцией орбитального углового момента. Этот параметр позволяет создавать несколько независимых каналов передачи данных, подобно разным частотам в радиосвязи.

Учёные ИТМО не только научились создавать световую «гребёнку» из вихрей, но и разработали способ управления каждым вихревым пучком в отдельности. Это достигается с помощью тонкого кристалла бета бората бария, который преобразует исходный вихревой пучок в набор вихревых состояний.

«Мы можем кодировать большие объёмы данных и передавать их, например, от спутника к спутнику, не боясь что-то потерять», — пояснил Станислав Батурин, ведущий научный сотрудник физического факультета ИТМО.

Новая технология позволит значительно увеличить пропускную способность и стабильность оптических каналов связи в космосе, открывая перспективы для передачи данных в реальном времени и реализации новых космических проектов.

Учёные из Пермского Политеха разработали экологически чистые моторные масла на основе эфиров жирных кислот, получаемых из растительного сырья. Исследование показало, что эти соединения способны разлагаться естественными микроорганизмами всего за 23 дня, что в 5–10 раз быстрее, чем традиционные моторные масла на нефтяной основе.

Разработка является ответом на серьёзную экологическую проблему, связанную с загрязнением окружающей среды отработанными смазочными материалами. Ежегодно в мире миллиарды литров моторных масел попадают в почву и водоёмы, где они загрязняют экосистему на десятилетия.

«Мы провели эксперимент на этилолеате — химическом соединении, которое моделирует основу эстеровых масел. В специально созданной установке бактерии переработали 5,3% образца всего за 57,5 часа, выделив 17 ммоль углекислого газа. Это позволило рассчитать период полураспада — около 23 суток», — сообщила Ирина Пермякова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Преимущества эстеровых масел не ограничиваются их экологичностью. Они обладают высокой термостабильностью, обеспечивают лучшую защиту деталей автомобиля при экстремальных нагрузках и эффективнее удерживают загрязняющие примеси, предотвращая образование нагара.

Важно отметить, что даже электромобили нуждаются в смазках для редукторов и систем охлаждения, и в настоящее время эти продукты также производятся из нефти. Переход к биоразлагаемым эстеровым маслам позволит снизить воздействие на окружающую среду и диверсифицировать источники сырья.

В перспективе результаты исследования могут стать основой для разработки стандартов для «зелёных» смазочных материалов, что сделает автомобильную промышленность безопаснее для окружающей среды и позволит экосистемам восстанавливаться после возможных разливов.

Учёные Самарского университета имени Королева и их коллеги из Санкт-Петербургского института электрофизики и электроэнергетики РАН создали новую технологию, которая заметно увеличивает прочность материалов для авиации и космоса. Этот метод использует лазерную ударную обработку, создавая на поверхности металла защитный слой.

Учёные Самарского университета имени Королева и их коллеги из Санкт-Петербургского института электрофизики и электроэнергетики РАН создали новую технологию, которая заметно увеличивает прочность материалов для авиации и космоса. Этот метод использует лазерную ударную обработку, создавая на поверхности металла защитный слой.

Технология заключается в воздействии на поверхность материала короткими и мощными лазерными импульсами. Это приводит к возникновению ударной волны, которая деформирует микроструктуру металла, уменьшая поверхностные микроповреждения и увеличивая сопротивление материала росту трещин.

«Эта технология позволяет уменьшить поверхностные микроповреждения и увеличить сопротивление материала росту трещин. Увеличение твёрдости микроструктуры материала в результате в ряде случаев может достигать 20%», — пояснил Георгий Макарьянц, заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники Самарского университета.

В результате лазерной обработки на поверхности образца образуются микровпадины, а в приповерхностном слое возникают сжимающие напряжения. Именно эти сжимающие напряжения делают материал более устойчивым к деформациям и разрушению в условиях экстремальных нагрузок, характерных для аэрокосмической отрасли.

Разработанная технология открывает перспективы для создания более надёжных и долговечных компонентов для авиации и космоса, способных выдерживать высокие нагрузки и экстремальные условия эксплуатации.

Автор: Ирина Леонова

Читайте также