Дата публикации: 29.04.2025

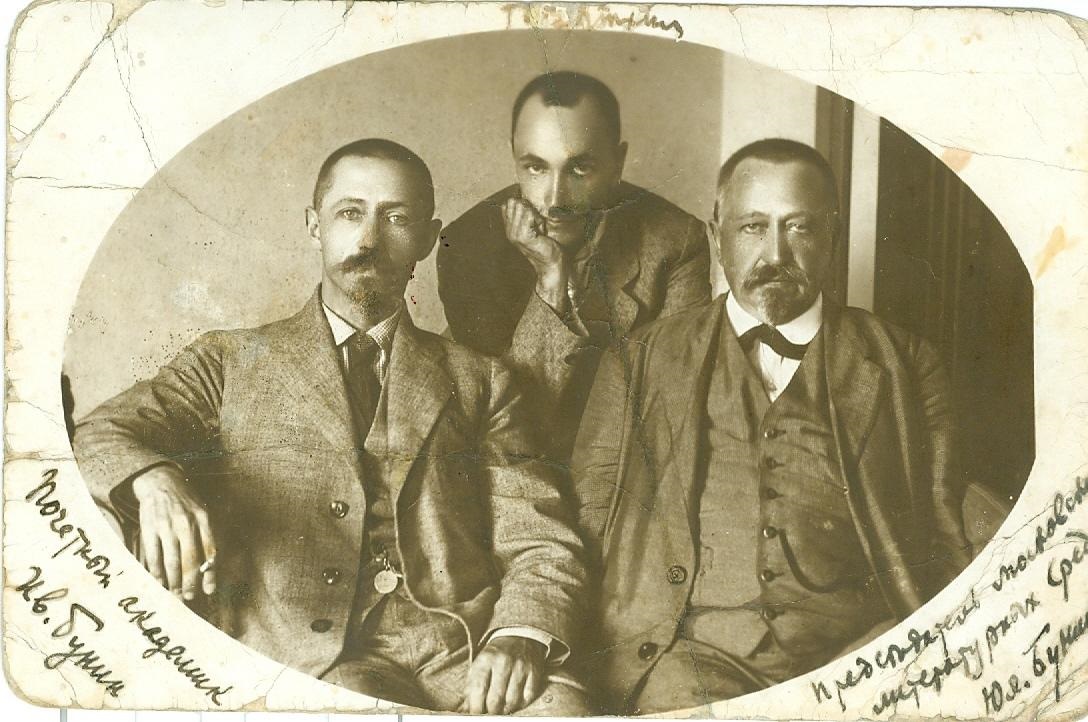

25 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения омского поэта Георгия Вяткина. В фондах Омского государственного Литературного музея имени Ф. М. Достоевского хранится уникальная фотография, запечатлевшая его вместе с братьями Буниными, Иваном и Юлием. Оказывается, омского поэта и знаменитого московского писателя связывала не просто дружба, но и активная переписка.

В рамках литературной программы «Ювелиры слова», прошедшей в музее, сотрудники рассказали о непростых взаимоотношениях Вяткина с эпохой и его трагической судьбе. А внук поэта, Андрей Зубарев, поделился историей возвращения наследия деда, чьи стихи, полные жизнеутверждающей силы, вновь обретают читателя.

Подробности жизни и творчестве омского поэта, о его дружбе с Иваном Буниным, его признании от Максима Горького и трагической судьбе, оборвавшейся в годы репрессий, — рассказываем в материале «Трамплина».

— Писатель Максим Горький находился с Иваном Буниным на противоположных идеологических и мировоззренческих позициях, но при этом очень высоко ценил Бунина и писал о нём: «Выкиньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звёздного сияния». Это было написано в 1911 году, а через год, в 1912 году, он пишет краеведу Василию Анучину: «…Вот Вяткин у вас поэт! Читаю его стихи, и так хорошо на душе. Очень родные стихи…», — рассказала сотрудник музея Татьяна Бацевич.

К тому времени Георгий Вяткин проявил себя не только как поэт, но и как прозаик и переводчик. Его стихи отличает удивительная музыкальность:

Деревья – в тихом полусне,

Они ещё не слышат, не проснулись.

Но кажется, что ветви протянулись

Навстречу солнцу и весне.

Ещё лишь март – и далеко до зноя.

Но скоро загремит гроза.

И почки их – закрытые глаза –

Целует мягко солнце золотое.

Впрочем, лирика утончённого художника слова очень часто имеет социальный подтекст.

— Вот с уникальный экспонат из фондов нашего музея — журнал «Искусство». В этом журнале Георгий Андреевич опубликовал сонет — обращение к художнику. Это стихотворение он считал программой своей жизни

Своей стезёй светло и вдохновенно

Иди вперёд, сверши заветный круг,

Всему живому вечный брат и друг

И в радости, и в горе – неизменно

Скорбит земля под ношей крёстных мук,

Но творчество – как солнце над вселенной.

Ты слышишь зов: быть с красотой нетленной,

Ты видишь лес поднятых к солнцу рук?

И пусть кругом шумит досужий рынок,

Гудит базар житейской суеты,

Не изменяй путям своей мечты.

И, всех и всё зови на поединок

Во славу Жизни, Воли, Красоты.

Что мир без Творчества? И что без мира ты?

— Если в произведениях у Бунина всегда присутствует тоска по уходящей жизни, по её скоротечности, по мимолётности отношений и впечатлений, то стихи Вяткина полны жизнеутверждающей силой. Это воля, это стремление вперёд, это жажда жизни. И огромная вера в человека…

Верую в ясный младенческий смех,

В нежные детские взоры…

Верую в радость и счастье для всех,

Верую в эти земные просторы.

Верую: силой твоей, Человек,

Жизнь безотрадную, пошлую, серую

Преобразишь ты навек…

Верую!

Георгий Андреевич родился в Омске, в семье казака Андрея Ивановича Вяткина, который служил в музыкантском хоре Сибирского казачьего войска. Вяткины жили в самом центре Омска — в доме № 34 на улице Войсковой, недалеко от нынешней Ленинградской площади. Но вскоре они переехали в Томск, чтобы дать детям хорошее образование. Писать и публиковаться Георгий Андреевич начал очень рано. Его первое стихотворение «Не грусти, утомлённый страданьем» было опубликовано в 1900 году.

— Когда мы слышим первую строку этого стихотворения, когда его дальше читаем, кажется, что оно написано человеком с большим жизненным опытом. А было автору всего 14 лет… Ещё через год, в свои 15 лет, окончив томскую церковно-учительскую школу, Георгий едет в деревню учительствовать. Там он увидел бедность и бесправие крестьян. Стоит ли удивляться, что вскоре после поступления в Казанский университет Георгий Вяткин был отчислен за участие в студенческих волнениях.

Другой, может быть, опустил бы руки, но Георгий Андреевич решил заняться самообразованием. Причём он не только сам сумел постичь все необходимые науки, но и начал изучать иностранные языки — английский, французский, итальянский, польский и даже персидский. Он читал литературные произведения иностранных авторов в подлинниках, а потом переводил их на русский язык.

— В это время он живёт в Томске, работает в газете, интересуется театром — не пропускает ни одного спектакля и сам мечтает выйти на сцену. Но в итоге Георгий Вяткин дебютирует как драматург. Он напишет немало пьес для театра, а его мечту выйти на профессиональную сцену воплотит дочь Татьяна Георгиевна, которая в 1943 году яркой звездой взойдёт на сцене нашего омского драматического театра.

Произведения Георгия Вяткина печатаются в столичных журналах «Русская мысль», «Современник», «Вестник Европы». Он часто бывает в Москве и Петербурге, становится участником знаменитых «Сред» — члены этого литературного кружка собирались по средам, чаще всего на квартире писателя Николая Телешова. Георгий Андреевич очень сдружился с Иваном Буниным, с Владимиром Короленко, с Валерием Брюсовым, он состоял в переписке с Александром Блоком, с Максимом Горьким, с Роменом Ролланом и, разумеется, с Иваном Буниным.

Из переписки Вяткина с Буниным видно, что Иван Алексеевич изначально относился к своему младшему собрату по перу как к большому мастеру. Эта переписка продолжалась достаточно долго. За это время у Георгия Андреевича выходит подряд несколько поэтических сборников. А в 1912 году Георгию Вяткину была присуждена очень высокая награда — Всероссийская литературная премия имени Н. В. Гоголя за лучший рассказ.

В 1914 году Вяткин уезжает в Харьков, куда до этого уже отправился Бунин, они вместе работают в газете «Утро». Георгий Андреевич поражает своим жанровым разнообразием, он пишет не только интересные рассказы, не только великолепные стихи, но и фельетоны, критические статьи, театральные рецензии, путевые заметки…

Через год, в 1915 году Вяткин уезжает из Харькова на войну, которую потом назовут Первой мировой. Он служит в санитарной бригаде и много пишет о войне.

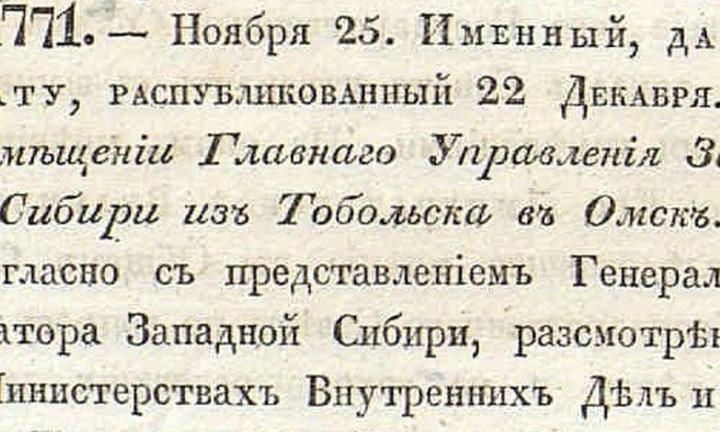

Когда началась революция, Вяткину было 32 года, Бунину — 47 лет, Бунин революцию не принял и решил покинуть нашу страну. Что же касается Георгия Вяткина, к революции он тоже вначале отнёсся отрицательно. Когда Омск стал столицей Белой России, Вяткин возглавил здесь Бюро обзоров современной печати. Белогвардейская пресса активно печатала его произведения, Георгий Андреевич сопровождал Колчака его поездке на тобольский фронт. После падения Белой столицы Вяткин едет в Томск, где живут его мать и сестры, но вскоре возвращается. Новую действительность он принимает не сразу, но всё-таки принимает.

— Георгий Андреевич считал, что существует два вида оружия. Есть оружие материальное — пушки, пулемёты, винтовки. И есть оружие духовное — стихи, песни, любые произведения искусства. Георгия Вяткина прежде всего волновала не политика, а состояние культуры, невежество, необразованность масс. Потому ему по душе пришлось, например, стремление советской власти устраивать читальни для народа.

Георгий Андреевич был откомандирован уже Советским правительством в город Иркутск для создания журнала «Народное хозяйство». Там он пишет уже совсем иные стихи — агитационные стихи-лозунги. А когда был объявлен конкурс на написание Гимна труда, именно Георгий Вяткин стал победителем.

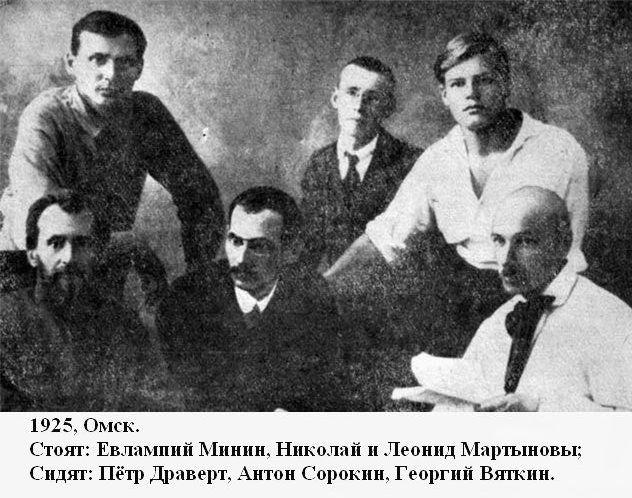

В 1923 году Георгий Андреевич женится на Марии Афонской. Вяткин ведёт очень активную общественную работу, много общается с сибирскими писателями. Он становится членом артели омских писателей и поэтов — в Омске в то время была самая большая писательская организация.

В 1925 году Георгий Андреевич уезжает в Новониколаевск (нынешний Новосибирск). Творческий потенциал его был огромен. Он не только успевал писать, но ещё и вёл большую общественную работу. Георгий Вяткин выступил инициатором созыва первого съезда Сибирских писателей. В 1934 году он становится членом Союза советских писателей.

У него столько планов, но 16 декабря 1937 года его арестовали по доносу, a 8 января расстреляли. Семье же сказали, что он сослан на 10 лет без права переписки. Вяткина обвинили в том, что он якобы участвовал в крестьянской трудовой партии, которой на самом деле даже не существовало.

— Если говорить о параллелях в творчестве Вяткина и Бунина, то ещё стоит отметить, что одна из первых книг Бунина называлась «Чаша жизни». А последняя книга Георгия Вяткина называлась «Чаша любви». Чаша, — образ многогранный, но прежде всего это, некий архетип принятия своей судьбы, — отметила Татьяна Фёдоровна. — Георгий Вяткин был одним из последних русских литераторов, кто писал таким же чистым русским языком, как Бунин. Его заметки из записной книжки близки к записным книжкам Бунина. Близки не по содержанию, а по наблюдениям, своеобразию отражения человеческих характеров и народного языка.

В 1956 году Георгий Вяткин был реабилитирован.

Гостем музея в этот день стал Андрей Зубарев, внук Георгия Вяткина, всю свою жизнь посвятивший возвращению литературного наследия деда в культурное пространство…

— В какой-то момент после выступления нашего тогдашнего губернатора Полежаева — в передаче «Губернаторский час» он говорил о сохранении нашей литературной памяти — я взял и написал ему письмо. «Прошу рассмотреть возможность издания собрания сочинений Георгия Андреевича Вяткина». Он через неделю мне ответил: «Готовьте». С тех пор я приступил к сбору информации, ведь после ареста деда в семье сохранилось только несколько книжек. И всё, больше никакой информации о нём не было. Я ходил по архивам, ездил в Пушкинский дом. И собрал шесть томов. А ещё удалось издать биографию Георгия Андреевича под названием «Носите родину в сердце», — рассказал Андрей Евгеньевич.

Кстати, в Омске за Амурским посёлком есть улица Георгия Вяткина, а в Нефтяниках его именем названа библиотека.

Автор: Елена Мачульская

Фото: Алёна Рядовая, из фондов литературного музея