Дата публикации: 30.11.2024

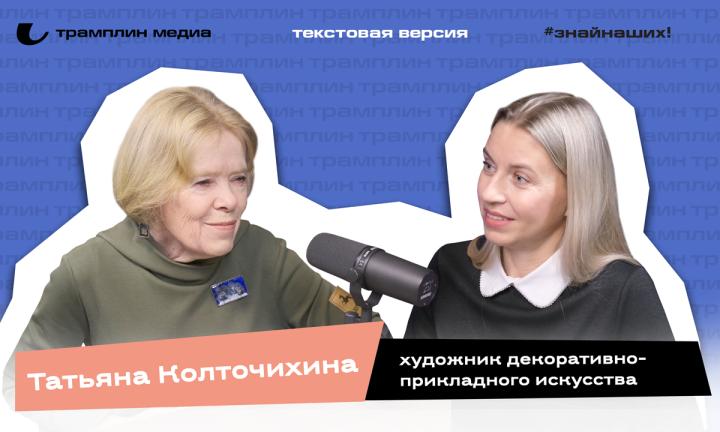

Для тех, кто любит читать, текстовая версия подкаста «Знай наших!» с Максимом Горяиновым.

– Здравствуйте. Это медиа «Трамплин» и подкаст «Знай наших!». Сегодня наш гость – замечательный актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер Максим Горяинов.

Максим, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Я тут подумала, что вас можно назвать без преувеличения каким-то исключением из правила: обычно все, у кого есть большие киношные амбиции, едут в столицу – Москва, Питер. А вы, уже добившись многого там, в Москве в частности, решили в какой-то момент вернуться в Омск. Что произошло? Почему так случилось?

– Наверное, сказать «добиться всего» – это громко, в любом случае был пройден какой-то путь, Москве безумно благодарен за образование, это тот фундамент, который позволяет мне сейчас как-то двигаться дальше в этом направлении. А Омск – да, по какой-то, скажем так, юношеской мечте пришлось покинуть, это конец 90-х, довольно унылая пора, хотелось чего-то большого и светлого, поэтому было принято решение поехать за образованием. В первую очередь – за образованием. А потом в какой-то момент – корни, может быть, место силы, что-то потянуло обратно. Прожив там более 15 лет, я принял решение вернуться сюда. Не враз, не то что ты проснулся, собрал котомку и поехал на родину. Это были какие-то приезды – кратковременные, краткосрочные, проездом. И вдруг я понимал, что мне здесь хорошо, спокойно, комфортно.

– То есть здесь есть возможности реализоваться.

– Тогда я об этом не думал, тогда мне было просто комфортно, потому что какой-то путь был уже пройден, была какая-то уверенность в себе, в своих силах, какие-то уже были работы. По первому образованию я актёр, я окончил Щепку, послужил в Малом театре, на Таганке в «Содружестве» у Губенко, какой-то уже был опыт в кино на тот момент, были и роли, и моё совершенно чудесное знакомство с Мариной Евгеньевной Недоступ – такой культовый, на тот момент, я бы даже сказал, легендарный директор на «Мосфильме». Мы познакомились на Ваганьковском кладбище. Я шёл мимо, срезал дорогу, а там снималось кино. Смотрю – актёр в гробу лежит, много людей, провода мотают. Я говорю: «Кто здесь главный?» Мне: «Вон там под зонтиком женщина сидит». Познакомились таким образом. Я учился у неё, на «Мосфильме», это было уже второе образование. То есть на тот момент уже что-то повидал. Сказать, что я сюда ехал за реализацией, – нет. Я сюда ехал именно за спокойствием. Напитаться вот этой силой, и то, что здесь уже родилось на месте, в Омске, это уже чудо чудное для меня.

– Получается, это детские воспоминания притянули сюда?

– Да. Я вернулся на то место, где я вырос, на свой любимый берег Иртыша, на свою любимую Волочаевскую набережную.

– Шумная Москва – это не для вас?

– Она очень вкатывала, как сейчас говорит молодёжь. До определённого момента, до определённого возраста.

– Потом вы устали?

– Да. Потом я стал уставать от каких-то банальных вещей, от пробок, от неудобств, от суеты, от какого-то постоянного белого шума, от которого не спрятаться. То, что мы имеем здесь, очень многие москвичи и питерцы, к сожалению, не имеют. Мы просто это не ценим, может быть.

– Не замечаем.

– Да. У нас свои проблемы, у них свои проблемы.

– Как здесь строился ваш путь?

– Совершенно случайным образом попал на «12 канал», стал везущим и редактором программы «Наше утро». Мы работали в чудесном коллективе, в потрясающей атмосфере, у нас были прекрасные утренники. Мы собирались рано, просыпались в 4–5 утра, ехали на студию, вели прямой эфир. Для меня как для актёра это было какое-то возвращение в театр: потому что прямой эфир, два часа – и спектакль в среднем два часа, ты не сходишь со сцены, какие-то у тебя есть вкрапления сюжетов, есть момент передохнуть, попить водички, а так ты находишься вот здесь.

– Но вам нравилось?

– Да! Это было прикольно. Материальная часть в тот момент никак не интересовала, а была важна именно та атмосфера – и абсолютно новый опыт. Потому что на телике я никогда не работал. Я подрабатывал, халтурил, в кино снимался, компьютерные игры озвучивал, но чтобы на телике... Не было такого опыта. И это было чудесно, это был совершенно другой мир, в который я попал, чудесный коллектив, чудесный позитив.

– Но вы же наверняка задумывались, что долго это продолжаться не может, что нужно что-то серьёзное?

– Да. Это был этап, наверное, для того, чтобы вернуться в профессию.

– Перезагрузиться?

– Да. Вернуться в профессию, потому что в какой-то момент я ею не занимался, было полное ощущение, что с ней покончено, были какие-то другие интересы. Вектор сильно сменился, и тут раз – и меня вся эта телевизионная кутерьма захватила. И это возможность поработать здесь с Андреем Кирилловым, мы сделали картину «Я иду тебя искать» про поисковиков, про наших омичей, про отряд «Доброспас», суперребята, мы с ними очень хорошо провели лето, и в какой-то момент пришло понимание: да, совершенно по-другому, совершенно со своей сибирской спецификой, но здесь тоже можно делать кино.

Это эксперимент был, в который я втянулся. Он родился совершенно спонтанно (для меня лично), просто от одного разговора: «А давай попробуем?» – «Давай попробуем». – «Поможешь?» – «Помогу». На тот момент у меня опыт в кино уже был – фактически 10 лет на «Мосфильме» отработал. Было понимание, как выстроить эту схему, но когда ты сталкиваешься с реальностью, с омской действительностью, тогда ты понимаешь, что здесь ничего не располагало, прецедентов немного на тот момент было. Что-то снимали, естественно. Но так, чтобы это можно было назвать индустрией, – нет. Приходилось изобретать, наверное, этот дух изобретательства – как можно вот это всё сделать здесь, на месте, малыми силами – он, наверное, и захватил, этот интерес. А потом уже другая студия, новый проект.

– Это уже совершенно новое направление, так сказать. Уже не телевизионное кино – «Часы для Веры». Мы об этом сейчас будем говорить.

– Да. Телевизионный формат и киноформат – это, конечно, большая разница.

– А в чём – принципиальная?

– К кинополотну есть определённые требования, те требования, которых нет на телике. Это немножко другой уровень картинки, другой уровень звука, это художественное произведение, художественный фильм. Как правило, он носит полнометражный характер и показывается в кинотеатрах. Телефильм – это телеверсия бывает, так называют часто. Это телевизионный формат, там другие требования к картинке, другие требования к звуку.

– Он приближен к документалистике?

– Вообще интересный симбиоз, для меня это было что-то новое. Да, конечно, телеформат ближе к документалистике. Почему-то документалка тоже общепризнанный телеформат, хотя сейчас есть очень успешные, хорошие прецеденты, когда документалка выходит в кинотеатрах и вообще люди её смотрят с большим интересом. Вчера было открытие нашего омского кинофестиваля документального кино, и это хорошая тенденция.

– Как родилась идея создать «Часы для Веры»?

– Знакомство. Всё люди, божье проведение, всё это создают люди. Один человек никогда это не сделает, это максимально коллективный труд – как в театре. Там у Джульетты случилась беда – и всё, спектакля не будет. Так же и в кино. Очень большое количество людей, мы же никогда не видим, сколько за кадром стоит. Средняя съёмочная группа – 50 человек. Если это какие-то массовые сцены средних планов, то ещё 50 артистов. Это 100–150 человек иногда, для того чтобы создать одну картинку. Потому это люди, это знакомства. Чудесное знакомство, я познакомился с Иваном Ореховым, компания «ИСС Арт». И знакомство с Игорем Рыбаком. Это, наверное, дало второй толчок, второй виток моей омской истории, когда я уже окончательно принял решение, что я отсюда не уеду. Я здесь могу в команде с этими людьми, которые сейчас меня окружают, очень многое сделать.

– То есть всё сошлось, состыковалось.

– Понимаешь уже с позиций прошедшего времени, что, наверное, не случайно – приезд, не случайно – «двенашка», не случайно «ИСС Арт». Значит, есть какая-то миссия, её надо выполнить здесь, потому что сюда меня что-то внутреннее привело.

– С чем пришлось столкнуться, когда вы снимали «Часы для Веры»?

– Со всем можно столкнуться было, со всем.

– Давайте прямо историями.

– Сложность – нужно было создать команду, сплотить, сработать. На тот момент я не имел и половины тех людей, которые у нас уже есть сейчас в команде. Многозадачность – когда практически 6–7 человек тянут на себе объём задач съёмочной группы, которая в хорошем положении должна быть до 50 человек...

– Это всё омичи?

– Всё омичи. Это исключительно омская картина, от начала до конца, от момента создания истории, сценария, съёмочного процесса, озвучивания, покраски, всего постпродакшена – чисто омская версия. Ни одного специалиста извне не задействовано.

– А финансирование?

– Исключительно своё. Да, бывают такие люди. Это когда человек видит в своей жизненной миссии гораздо большее, чем просто построить дом и родить сына. Это сложно объяснить, это внутренняя потребность. Вообще мы создавались как студия для служения обществу. Все проекты, которые делала студия, а она до меня, слава богу, жила уже 19 лет, скоро юбилей будет. Просто это не популяризировалось, не медийничалось.

– Чем они занимались до этого?

– Порядка 250 работ, куча короткометражных фильмов. Есть фильмы, которые на известных интернет-платформах достигали 7 миллионов просмотров.

– Но это короткометражки.

– Это социальные короткометражки, это антинаркотическая серия. Очень злая, очень жестокая, я бы сказал, серия, которая бьёт зрителя по башке, с кричащими названиями – «Соль», «Спайс» и так далее. Поэтому и просмотры. Это было потребно на тот момент, это было очень актуально, был какой-то бум, я даже знаю, что это были примерно 15-е, 16-е года, 17-е. Этим и занималась студия. Ещё серия роликов против абортов, против алкоголизма, там вообще очень много. И на канале студии, живущем на RuTube сейчас, очень много работ, которыми мы готовы поделиться. Мы используем некоторые – даже по школам используем. Детям показывают короткометражки, они маленькие. Есть «Нерождённое поколение» – это фильм, который длится полторы минуты. Есть фильмы по пять минут, по четыре. Почему это то, что хорошо залетает? Сейчас у молодёжи исключительно клиповое мышление.

– Быстренько.

– Вот этот хронометраж. Быстренько перелистнул и дальше, дальше.

– Но это же сложнее. Нужно выстрелить.

– Очень сложно. Я не владею таким искусством, талантом – создавать короткометражное полотно. Мы хотели снять короткометражку на YouTube – получились «Часы для Веры». Краткость не моя сестра.

– Теперь новое направление, патриотическое кино.

– Теперь сериал.

– Продолжение будет?

– Очень бы хотелось. Опять же, это всё люди, знакомства. Мы начали создавать «Часы для Веры» – появились поисковики. Совершенно случайное знакомство с Галиной Григорьевной Кудрей, с человеком, которому я безмерно благодарен, что она вообще открыла для меня поисковый мир. Это человек, который как проводник: взял тебя за руку и привёл, вот, смотри. Это люди из другого теста. Есть такое выражение, очень хорошее, вкусное, мой дед его употреблял – «штучные люди». Многие про это даже не знают, многим это в голову никогда не придёт, многие не понимают: «Это что? И не за деньги? Волонтёрство?»

– Просто так.

– И свои надо вкладывать! Когда люди узнают, что вы сняли кино за свои деньги: «Зачем?! Зачем вы это сделали? Вы что, хотите на этом заработать?» Нет, мы хотим это людям показать. Нет понимания. В лучшем случае у виска покрутят: «Сумасшедшие, наверное. У вас их много, этих денег? Вы что, их украли?» Нет, честно заработали и сняли на это кино.

– Если я не ошибаюсь, «Часы для Веры» в Омске показаны не были – на большом экране. Какие-то закрытые площадки, фокус-группы.

– Они вообще ещё нигде не были показаны.

– А когда будут? Когда мы увидим?

– Это главный вопрос тех людей, которые ещё ждут. Да, действительно, это очень тяжёлый путь, который сейчас проходит наш продюсер, Игорь Анатольевич Рыбак. Путь от момента реализации проекта и до зрителя тяжелейший, он может занимать годы. Картины могут годами пытаться пробиться на экран, к зрителю. Тем более, кто? Ребята из региона? Нужны дистрибьютор, прокатчик, владельцы кинотеатров, сетей – им нужно гарантировать определённую зрительскую массу, что на этот фильм придут. Мы говорим: «Придут поисковики, 40 тысяч человек по России». Мало! Как кинотеатры делают выбор? Как минимум – составляют на день, только у них более длительный срок: сколько фильмов будет идти в день, сколько сеансов, какие расстояния между сеансами, чтобы убрать зрительный зал. Это тоже комбинат, и если он ставит твой фильм, значит, он чей-то фильм вынимает. И если твой фильм не приносит кассу, то он проиграл.

– Есть такие риски у «Часов»?

– Риски есть всегда. Мы малобюджетная картина из региона, у нас ни одной звезды. Омские звёзды – есть, а в масштабе страны – нет достаточного количества звёзд для того, чтобы гарантировать кассу этому фильму, гарантировать прокат. Очень сложная кухня. Второй год мы над этим бьёмся. Сейчас у нас есть такая радужная дата премьеры, 23 февраля. Мы стремимся к этому числу. Конечно, если это произойдёт раньше или изменится дата, мы будем всяческими способами информировать.

– Это во всех кинотеатрах России?

– Да.

– Мы сейчас не ограничиваемся Омском?

– На сегодняшний день 2500 кинотеатров по стране рассматриваем. Мы очень стараемся, потому что это даст нам возможность дальше реализовывать этот проект в этом направлении. Пока снимали картину, поисковики нагрузили меня таким количеством информации – той подлинной, которую они за 10 лет из-под земли достали. Это не придумает ни один сценарист, ни группа сценаристов. Этот сценарий написала жизнь.

– То есть продолжение мы ждём.

– Да. Сценарий уже есть. Как он будет реализован, не могу сказать, но он есть.

– Фильм «Господь – упование моё» входит в эту серию, в этот цикл?

– Нет. Это совершенно отдельная история, это история, которая уже зреет третий год и не только во мне, но и в моих единомышленниках, в моих коллегах. Наверное, это тот главный проект, к которому мы очень долго подступаемся. Не один раз мы уже заходили на эту взлётную полосу, потом разворачивались и понимали, что ещё не время. Он очень важный для нас. Это проект, отображающий очень сложную тему для нашей страны, с которой мы вот-вот столкнёмся. Это тема, которая немножко опережает, потому мы сейчас начали. Я скажу: это человек, вернувшийся с войны, который не может найти себе место в мирной жизни. Это синдром ПТСР, это то, что, к сожалению, может стать нашей реальностью. Это история 80-летней давности, но, как мы знаем, наша история очень циклична. Сейчас мы, наверное, как раз на рубеже того времени, когда эта история может повториться в наше время. Это человек, израненный не только физически, но и душевно, это человек, увидевший ужасы. Он увидел смерть и не знает, как с этим жить дальше здесь, где нет опасности, где нет смерти, где нет выстрелов, бомбёжек. Его лечат дети и вера в Бога. Это детский дом, это человек, направленный учителем музыки, человек, который не может не играть, не контактировать с этими детьми, он вынужден. Оказывается, это единственное место, чтобы иметь крышу над головой, пайку хлеба, чтобы не умереть с голоду. Это тяжёлые периоды, это Омск, это 42-й год, это блокадные дети, свезённые сюда. Омск принял более 17 тысяч блокадных детей. Это тяжёлая история, она очень правдивая, без приукрас. Она про героический подвиг тех самых тружеников тыла, о которых мы говорим сейчас всё чаще и чаще, которые во многом сковали победу тогда и куют победу сейчас.

– Вы планируете когда эту картину выпустить? Я понимаю, что это неблагодарное дело – прогнозировать, но это примерно совпадёт с приходом наших людей с СВО?

– Я надеюсь, что наши ребята с СВО вернутся гораздо раньше. Это многосерийный проект, говорить прямо сейчас о сроках... Я бы их вообще не хотел себе ставить, потому что для меня гораздо важнее результат, чем сроки. К сожалению, мы всегда должны балансировать между одним и другим.

– Я к тому, что, может быть, ваш фильм действительно спасёт кого-то.

– Года два-полтора. Я думаю, это то время, за которое реально поднять этот проект, потому что мы наметили себе ни много ни мало – 8 серий, по 52 минуты каждая, это формат, который называется, если говорить телевизионным языком, «сериал две недельки», когда ты с понедельника по четверг показываешь 8 серий на протяжении двух недель. Этот формат сейчас довольно востребован у интернет-платформ, у киноплатформ. Люди имеют время, они имеют выходной, им не надо никуда идти, они хотят полежать, включают интернет-платформу, видят интересный сериал – и могут его за день проглотить. Или остановиться и вернуться к нему, когда им будет нужно или будет возможность по времени. У нас вообще благодаря интернет-платформам очень востребованы многосерийные проекты. Это тот формат, который позволил бы раскрыть эту тему, поскольку в неё не только эта тема, там очень много всего – два с лишним года сценарий пишем! Это всё-таки история нашего региона. У нас есть возможность зацепить некоторые пласты истории Омской области, мы берём и колчаковскую эпоху, и расстрелы в Таре, и белых, и красных, и 42-й год, и раскулачивание, и наши эвакуированные заводы, и танк-малютку. И Роберт Петкевич, наш знаменитый Роберт Рождественский, который в эти годы как раз написал своё первое стихотворение и получил за него 8 или 9 рублей, я не помню. Там всё будет. Вообще это для меня возможность популяризации региона, я люблю этот край, это родина моя. Я хочу, чтобы о ней знали другие люди, потому что даже благодаря фильму «Часы для Веры» мы проехали уже почти 30 регионов – я прошёл, ногами – и везде разговор так или иначе заходит про Омск. Люди же спрашивают: «А где вы это снимали? А как вы это делали? Вы в Новгород ездили?» Я говорю: «Нет, ребята, смотрите, это Омск, это наш край, у нас так красиво. Вот такая у нас река, такие обрывы». Люди говорят: «О, Омск, прикольно. Я не знал».

– Хорошая презентация Омской области.

– Она так или иначе работает, правда работает. Я так или иначе работаю с молодёжью, это детские учебные заведения, это «Орлёнок», это «Артек». Благодаря этому фильму очень много пообщались с детьми. И они как раз дают это понимание, вектор, направление, по которому идём дальше. Интересно? Интересно. А что хотите дальше? Вот это хотим, вот это и вот это.

– Насколько я знаю, для нового фильма вы будете приглашать детей?

– Идёт детский кастинг. Вообще это очень тяжёлый процесс – работать и искать детей, это очень сложно. Я никогда не сталкивался, и для меня это прямо вызов, внутренний вызов, потому что, во-первых, очень много детей; во-вторых, очень сложные роли. Детские роли – прямо роли, это не эпизоды, это не «кушать подано», это роли, это тяжёлые психологические сцены, это сцены блокадного Ленинграда, это сцены смерти, это сцены голода.

– Как вы будете справляться с этой задачей?

– Мы ищем, мы смотрим, у нас постоянно идут кастинги, слава богу, детишки записываются, приходят, кого-то отбираем на пересмотр, на второй тур, третий тур. Это как в институт поступить – очень сложно. Их же ещё надо сплотить!

– Но они есть?

– Есть. Я пока сталкиваюсь с таким явлением, это две крайности. Гиперопека, причём такая странная гиперопека, это современная проблема. Что главное для родителя? Чтобы мой ребёнок был целый, чтобы у него были руки-ноги, он сидел дома, у него из носа кровь не текла. А он в смартфоне сидит всю дорогу, и здесь его душа калечится... Он физически нормальный, а здесь калечится его душа, вот в этой коробочке. Об этом как-то так. То есть это либо гиперопека, рафинад, ну какой он детдомовский? Я спрашиваю: «Ребятки, во что вы играете на переменах?» Они начинают, естественно, перечислять компьютерные игры в телефоне, потому что им на перемене отдают телефон. Они просто открывают телефон и сидят в него играют эти 10 минут, сколько у них длится перемена. Я говорю: «Подождите, а побегать по школе, поиграть в салочки, в резиночки, в классики?» Они: «Это что такое?» Я: «Смотрите, вы в резиночки играли? Натягиваешь резиночку, а третий прыгает». На меня смотрят: «А зачем?» Зачем прыгать. Либо это прямо совсем дворовые ребята, это мой случай.

– Ваша аудитория.

– Один парнишка пришёл на парковке одного крупного торгового центра фары помыть, с брызгалкой. Я думал, что это в 90-х сгинуло. Нет, вот он, пришёл. Я говорю: «Ты чего?» Он: «Деньги зарабатываю». Я: «На что?» Он: «Коплю, у меня мечта, мотоцикл хочу купить». Я: «Сколько тебе лет?» Он: «Тринадцать». А выглядит лет на восемь. Слава богу, телефон дал, созвонились с мамой, может быть, удастся поработать с парнишкой. Он свободный, он не боится ни камеры, ничего.

– Вы его уже взяли?

– Ну как взяли. Он у нас на карандаше, потому что задача стоит отобрать их. И ещё задача – сплотить. Из них надо сделать команду, их надо между собой подружить. Это сложный процесс, длинный.

– Давайте ещё затронем тему поисковых отрядов, тех, кого вы снимали.

– Настоящие поисковики, настоящие артефакты, мы сделали полигон, выкопали яму, сделали так называемый поисковый стол, там определённая технология, я же сам теперь поисковик. Да, я вступил в поисковики. Правда, у меня была только одна вахта. Я всем говорю, что я поисковик-популяризатор.

– Куда ездили?

– Я был на Западном фронте, Зайцева гора. Самые тяжёлые в том регионе бои, тысячи людей. И когда ты уже ближе к вершине подходишь, там ребята копали, я не присутствовал, там прямо фарш из останков. Наши, не наши, всё вперемешку. Это были последние метры, сотни метров, такое ощущение, что это уже рукопашная, просто касками закидали.

– Вы это видели так или иначе? Понятно, не подпускали близко.

– Нет, почему. Я участвовал в раскопках, я не поднял ни одного бойца ещё, надеюсь, что это мне удастся сделать, потому что поисковики говорят, что приходит полное осознание, вообще понимание всего, чем ты занимаешься, когда ты поднял своего первого бойца. Многие даже стихотворения этому посвящают. Я, конечно, всё это видел. Времени катастрофически не хватает. Либо я занимаюсь тем самым популяризаторством – езжу по регионам, общаюсь с ребятами и рассказываю им, что такое поисковое движение, как туда вступить, что для этого нужно знать, чем они занимаются, что такое увековечивание памяти героев. Кто-то же должен это делать. Это же тоже поисковики, они же сами это и делают. И этот фильм – он тоже отчасти свидетельство популяризации их работы. Поисковики по-настоящему искали артефакты, мы их заранее туда вложили, и они по-настоящему с настроенными металликами искали, работали совочками, кисточками и щупами, и морковками – это такой маленький поисковый прибор, называется «морковка». Я уже немножко поднаторел.

– Да, уже терминологией этой пользуетесь.

– Да. После первой экспедиции ко мне в обиход пришли такие выражения, как «взбодрить окопчик»...

– Это что значит?

– Окопы – они же за столько времени всё равно засыпаны. Ты видишь небольшой бугорок, а на самом деле это окоп полтора метра глубиной. «Взбодрить» – пройти его щупом. А потом прокопать. Очень много находок в окопах. При мне наши ребята, друзья из Казахстана, поисковый отряд «Майдан жолы», подняли пулемёт из окопа. Как раз вечером мы собрались перед ужином. Открывают – а он в масле, там кассета полная, с патронами. Его сейчас перезарядить – и всё, стреляй. Он полный и в масле. Бойца вокруг нету. Как мог боец бросить пулемёт – это загадка, которую мы никогда не разгадаем. В окопе не было бойца. Боец – если бы он отстрелял – он бы его выкинул. То ли заклинило, то ли что. Почему полная обойма и почему личные вещи – хлорница, расчёска, что-то ещё было, какие-то части портупеи, а останков нет.

– Возможно, что его на данный момент не было.

– Пулемёт как-то там оказался. Очень много тайн.

– Вы с камерой там?

– Конечно, с камерой, да. Мы снимали отчётные вещи. Есть определённая этика, поисковая этика – нельзя показывать кости, не снимаем мы кости, останки. Они не популяризируются так вот, чтобы все люди смотрели. Это отличает поисковиков от других – чёрных копателей и так далее, с которыми борются поисковики. Тех интересует только металл, кости их не интересуют. А там, где прошёл и снял металл, то есть ты забрал всё, на что может реагировать металлик. А потом как? Кости же не звенят. Этого много, это специфика.

Останки русского бойца и немецкого бойца – они отличаются по цвету. Кости разного цвета. Где бы я такое узнал? Вы знали?

– Нет. Я думала, мы люди – и люди.

– Вот и я не знал. А кости разного цвета. Опытный поисковик может прямо вот так. Опытный поисковик поймёт по стуку щупа – это такой большой штык, почти полтора метра в длину – он его воткнёт, если попадёт в кость, он по звуку поймёт, по ощущению в руке, что это кость. Никогда не спутает её ни с чем остальным. Если попал в кость, значит, тут лежит боец. Очень много мистики вокруг этого. Того, что приходит поисковикам, сколько голосов, сколько всего. Это рассказывают абсолютно разные люди, это не один сумасшедший там бегает. Я был в Аджи-Мушкае, мне посчастливилось, мы были позапрошлой осенью в научной экспедиции в Керчи, в каменоломнях. 25 тысяч человек спустилось под землю. Четыре месяца ребята не сдавали позиции. Сколько тысяч людей там полегло, до сих пор поднимают. Потому пришло решение там снимать фильм, написан сценарий уже. Езжу, с ребятами общаюсь – «Артек», «Орлёнок». Представляете, что такое «Артек»? Это лучшие из лучших, это умные ребята. Я разговариваю с ними: «Ребята, что такое Аджи-Мушкай?» Тишина. «Что такое остров Шумшу, что там происходило?» Тишина. Это даёт понимание того, что очень необходимы такие фильмы. Когда ты через художественную форму можешь, во-первых, ребёнку внести информацию, я уверен, что любое кино должно носить прикладной смысл, образовательный, познавательный.

– И доступно. Не так, как учебник.

– Не назидательно. Не сравнится ни с одной лекцией, мы же визуалы все. Все сейчас немножко азиаты – всё глазами. И эмоция! Если ребёнок испытал эмоцию в зрительном зале, у него она запомнится: в том момент, когда испытывают эмоцию, здесь засекает мозг время и место, когда ты её испытал, что ты при этом увидел. У нас очень мало каких-то вещей популяризировано, к сожалению, на мой взгляд. В курсе той же самой школьной программы. Курскую битву мы все знаем, Сталинград знаем, а что такое Небесный полк на Эльбрусе? Не знаем. Для всех война закончилась 9 мая, в 45-м. А что мы осенью японцев касками закидывали на Курилах, никто не знает. Вот такие какие-то вещи. Я в этом нашёл большой смысл. У нас вообще долгие годы был потерян пласт детско-юношеского кино, мы не снимаем детского кино в духе «Сокровищ нации», в приключенческом стиле. Поисковая работа – это же приключение! Ты же не знаешь, что ты поднимешь, что ты найдёшь, что тебе история откроет. За каждым предметом, за каждым артефактом стоит история. Ни одной косточки просто так не валяется. Вокруг есть жизнь, нерождённое поколение. С ребятками в школе на уроке мужества приезжали, разговаривали. Я показывал им ролик – полторы минуты длится, «Потерянное поколение» называется. Я им рассказывал: когда один человек погибает на фронте, за ним сразу погибают его нерождённые дети, внуки, правнуки, целая сеть. Уже пытались посчитать, что, если бы не было той войны, нас уже бы 500 миллионов ходило бы по планете. То есть очень многое, что открывается с контактом с этими людьми, со знакомством, с дружбой. Для меня это целый пласт, который достоин в первую очередь экранизации. 35 лет поисковому движению вообще как таковому – и ни одной киноработы не снято. Почему?

– Здесь прямо поле непаханое. И в прямом смысле.

– Это моё поле. Я его не отдам.

– И не отдавайте. Как вы считаете, в ближайшие пять-десять лет патриотическое кино будет жить? Оно уже сейчас, наверное, откликается?

– Почему для патриотического кино должно быть какое-то время? Почему нас должен какой-то петух клюнуть куда-то, чтобы мы вдруг вспомнили о чём-то и начали делать что-то?

– Видимо, вот такая наша участь.

– Почему мы слово «патриотизм», слово «патриот» – его уничтожили просто? Что такое было слово «патриот» для нас? Это была машина, которая постоянно ломалась и никуда не ехала. Как в своё время испоганили слово «шансон». Что плохого в этом слове? Я патриот своей страны, я патриот своего края, своей области, своего города, своего двора. Что такое патриотизм? Знаете, прекрасная песня из моего детства: «С чего начинается Родина?». Там картинка в букваре и товарищи в твоём дворе. Мы же все живём по принципу «моя хата с краю», долгое время, по крайней мере, так происходило. «Я не пойду на субботник, я же не гадил, это же не мой мусор!» Как вообще с такой философией можно строить что-то? Это надо ломать в корне. Нет ничего плохого, что наши дети гордятся нашей страной, нашей историей, нашими потомками. Что в этом плохого? Почему для этого должно быть какое-то определённое время? Мы кого растим? Мы растим для кого людей? Для этой страны или для того, чтобы они при первой опасности разбежались, как тараканы? Я вообще не понимаю, почему для патриотики должно быть какое-то время – это нормальное воспитание подрастающего поколения: духовно-нравственное, патриотическое. Это нормально.

– Это ежедневный процесс.

– Абсолютно. Причём это процесс не одного человека, а страны, родителей дома, учителей в школе, наставников и так далее. Это комплексный процесс.

– Работы много будет, потому что что-то мы всё равно упустили.

– Мы всегда что-то упускаем. Нет совершенной практики, и мы все несовершенны. Вопрос: чего мы хотим и к чему мы идём, какие у нас цели и задачи. На сегодняшний день мы живём в состоянии тяжёлой серьёзной ментальной войны. Все главы государств будут друг другу улыбаться на саммитах, но факт остаётся фактом. И от этого надо спасать нашу молодёжь, потому что это самое уязвимое звено. Мы прекрасно понимаем, к чему привела ментальная война на Украине. Мы прекрасно понимаем, что сотворили за 10 лет – в масштабах моего сегодняшнего возраст 10 лет это не так много. Выросло поколение с совершенно определённой идеологией. Нам надо было сначала это увидеть, для того чтобы посмотреть и сделать по-другому. Я рад, что всё это происходит сейчас. Я много езжу по различным форумам – патриотическим, духовно-нравственным – я смотрю, что работа идёт, работа большая. И это прекрасно. Я считаю, что за последние 3–4 года мы в этом плане преодолели очень большой путь, и дай бог нам не останавливаться.

– Я вас благодарю за беседу. Спасибо вам огромное.

– А я – вас. Вам спасибо.