Дата публикации: 8.05.2025

Сегодня Омск и Новосибирск – два крупнейших города Сибири, тесно связанные дружбой, историей и партнёрскими отношениями. Но так было не всегда: в начале XX века Омск был столицей Сибири, а Новосибирск — молодым городом, зависящим от решений омских властей. После Гражданской войны всё кардинально изменилось: в результате политических интриг и насильственного переселения тысяч омичей столичная роль перешла к Новониколаевску, будущему Новосибирску.

Как разворачивались эти события? Кто стоял за переделом власти и как это повлияло на развитие обоих городов? О малоизвестных фактах из истории Сибири, основанных на исследовании новосибирского писателя Игоря Маранина, которые раскрывают неожиданные грани взаимоотношений двух сибирских гигантов, читайте в нашем материале.

Омск и Новосибирск – города-партнёры

Два крупнейших сибирских города Омск и Новосибирск тесно связаны на протяжении всей истории своего существования. Связи это почти родственные, дружеские. Во многих омских семьях есть близкие люди, живущие в соседнем – разумеется, по сибирским меркам, на расстоянии 642 км по трассе – мегаполисе.

5 июня 2001 года отношения двух миллионников оформили официально. В этот день подписано Соглашение между городскими администрациями Омска и Новосибирска о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 5 августа 2006 года Соглашение о сотрудничестве актуализировали и подписали вновь.

Сегодня Новосибирск – признанная столица Сибири. Статус Главного сибирского города, центра Сибирского федерального округа, объединившего 16 субъектов Российской Федерации, он получил 13 мая 2000 года. Соответствующий указ подписал президент РФ.

Из города-«поместья» Николая II в центр управления Сибирью

Однако так было далеко не всегда. Попытаемся разобраться, как бывший Новониколаевск из захолустного «поместья» Николая II – целый город со всеми его землями и жителями до революции принадлежал Императорскому двору – превратился в промышленный, научно-культурный центр Сибири и крупнейший транспортный узел России. Сейчас здесь расположены многие региональные управления и ведомства Сибири: железной дороги, речного флота, авиации, гидрометеослужбы, геологии, науки и культуры, епархиального управления. И всё это стало возможным благодаря Омску.

Подробно в этой истории разобрался новосибирский писатель Игорь Маранин. В изложении дальнейших фактов мы будем опираться на его книгу, написанную в соавторстве с Константином Осеевым, «Город красного солнца».

Красноармейцы в Сибири.

Омск – столица для белых и красных

Через год после Гражданской войны ничего не предвещало, что Новосибирск на целых пять лет станет центром Сибирского края, простиравшегося от Хакассии и Алтайского края до Иркутской области. В 1923 году город носил имя Новониколаевск и приходил в себя после кровопролитных боёв и страшной эпидемии тифа. По воспоминаниям очевидцев, трупами были завалены центральные улицы.

«Сибирская столица в те годы – Омск, – рассказывает Игорь Маранин. – Он более населён (в 1923 году в Омске проживало 146 тысяч человек, а в Новониколаевске – 74 тысяч), благоустроен (водопровод построен ещё до революции – в 1915 г.), с богатым административным опытом – центр Степного генерал-губернаторства, охватывавшего значительную часть Западной Сибири и северного Казахстана, столица сибирского казачества. После Октябрьской революции Омск и вовсе стал столицей всей альтернативной большевикам России – по крайней мере, Временное Всероссийское правительство во главе с Авксеньтьевым и Российское правительство Колчака располагались именно здесь».

Место предводителем Белой гвардии выбрано неслучайно. Омск из-за его развитой системы коммуникаций и удачного расположения был идеальным местом для дислокации.

Освободившие Омск красноармейцы тоже оценили стратегически важное значение города и разместили здесь Сибирский революционный комитет (Сибревком), Сиббюро РКП (б), Сиббюро ЦК РКСМ, полпредство ВЧК и штаб Западно-Сибирского военного округа. 4 декабря 1920 года в постановлении Сибревкома «О снятии военного положения» Омск упоминается как столица Сибири.

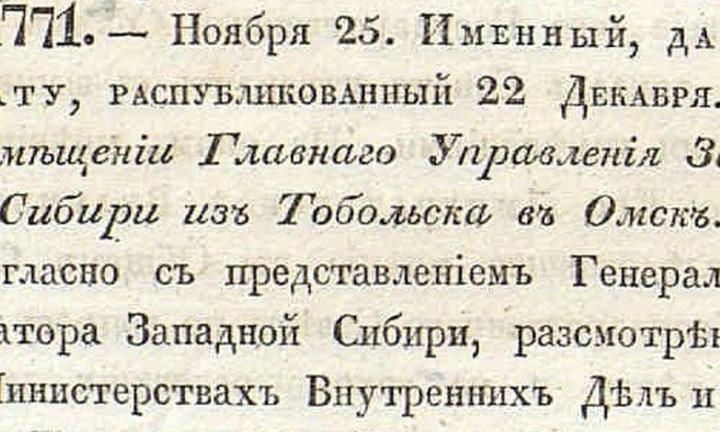

Сибревком. Сборник документов и материалов:

«На территории Сибири за истекший год со дня завоевания [советской властью] столицы Сибири — города Омска — не только завершена борьба с колчаковским правительством, но и разбиты все попытки осевших в Сибири остатков контрреволюционных банд поднять восстание против советской власти».

Насильственное переселение 1921 года

Но уже через месяц 14 января 1921 года Сибирское бюро РКП (б) принимает решение о переводе всех центральных сибирских органов в Новониколаевск. Начинается драматичный исход омичей в Новосибирск. Причём тяжёлым этот принудительный переезд оказался для жителей обоих городов. Точной цифры «понаехавших» поневоле нет, по разным оценкам она составляла от 13 до 20 тысяч человек. На новое место перемещали военных Западно-Сибирского округа, работников газет и типографий, артистов сибирской оперы и зарождающегося кино.

«В Омске все эти учреждения имели неплохие помещения, а уезжали они в неблагоустроенный и не готовый к такому нашествию Новониколаевск с его жесточайшей нехваткой жилых и административных зданий, – продолжает Игорь Маранин. – Перевод нескольких тысяч человек резко обострил в Новониколаевске и без того тяжёлую ситуацию с жильём. Чиновникам нужны были квартиры, и 1 июля комиссия Сибревкома по переводу сибучреждений приняла решение о принудительном выселении из города «элемента, не занятого общественным трудом».

«Жилищные чекисты»

Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Свои булгаковские Швондеры появились и в Новосибирске, получив статус «жилищных чекистов». Они выселяли из собственного жилья всех, кто оказался бесполезен для новой власти.

«Советская Сибирь» от 5 июля 2021 года:

«В целях создания квартирного фонда для размещения прибывающих в г. Новониколаевск Сибучреждений и их сотрудников с семьями Чрезвычайной Жилищной Комиссией приступлено к срочной разгрузке города от элемента, не занятого общественным трудом и не связанного близким родством с трудящимися гражданами, работающими и проживающими в пределах города, за исключением семей красноармейцев, а также лиц, имеющих заслуги перед Советской властью и представивших о том документальные доказательства».

Близкими ответственному работнику родственниками считались родители, супруги, дети, а также братья и сёстры. А вот многодетным приходилось тяжело. Если у трудящегося на светлое будущее, но низкоквалифицированного работника было более трёх неработающих членов семьи, они лишались своего жилья. Выселяли не только «буржуев», но даже инвалидов труда и войны с семьями. Однако с примечанием – в последнюю очередь.

На сборы после вручения повестки чекистами давалось три дня. Если семья пыталась утаить своё положение, её выселяли принудительно, разрешая взять, что успели. Оставшихся новониколаевцев «уплотняли». На одного человека полагалось не более 16 аршин – это около 8 кв. метров. Если имевшие большую площадь утаивали это, их наказывали арестом на 30 суток или штрафом в пять тысяч рублей. Людей со всем их скарбом свозили в Переселенческий пункт, откуда распределяли дальше. Добровольно согласившимся уехать предоставляли транспорт. Тем, кто планировал, остаться в окрестностях Новониколаевска такая привилегия не полагалась.

Здание новосибирского Сибревкома.

Новониколаевск стал столицей Сибири из-за борьбы за власть

Логичный вопрос: в чём причина этого принудительного переселения, спешно начавшегося 5 июля 1921 года.

«Главная из них – борьба за власть между различными группировками партийных и государственных чиновников, – поясняет Игорь Маранин. – Дело в том, что в ходе Гражданской войны в Сибири сформировалась необычная властная структура. Если в центральной России она была двухступенчатой: Москва – губернские власти, то в Сибири между ними возникла «прокладка» – почти полтора десятка отделов всесильного Сибревкома (Сибнац, Сибздрав, Сибсобес, Сибтруд, Сибоно, Сибпочтель и т.д.). Получалось, что территории как отдельного субъекта нет, а органы этой территорией руководящие – есть. И обладают они нешуточной властью, в том числе финансовой, военной и кадровой».

Специальным постановлением ВЦИК от 7 октября 1920 года Сибревком стал высшим органом центральной власти в Сибири. Переводя на современный язык, региональные власти и законы на местах оказались главнее федеральных. Например, все московские чиновники и даже военные, прибывшие в Сибирь, подчинялись Сибревкому и отчитывались перед ним.

В подчинении омского Сибревкома было шесть губерний: Омская, Томская, Алтайская, Семипалатинская, Енисейская, Иркутская и Якутская АССР. В Омскую губернию также входила часть современного северного Казахстана, включая Павлодар.

«Однако при всей полноте власти, положение Сибревкома к началу 1921 года оказалось не таким уж и прочным, – пишет Игорь Маранин. – Гражданская война закончилась, необходимость в чрезвычайных органах власти (а он создавался именно как орган чрезвычайный) становилась всё менее очевидной, в губерниях сформировалась своя власть, недовольная существованием «прокладки». Недовольство проявляли в Енисейске, в Томске, а самое главное – в Омске. Часть распоряжений Сибревкома не исполнялась в восточных губерниях – Енисейской, Иркутской и Якутской АССР, ещё худшее положение сложилось в Кузбассе. Важный с точки зрения экономики регион оказался в двойном подчинении – у Сибревкома и столичного Главугля и предпочитал выполнять распоряжения Москвы напрямую. Представители губерний предлагали Сибревком упразднить ещё в 1921 году. Если бы «регионалам» удался их план, то сибирской столицы не было бы в истории вовсе – ни в Омске, ни тем более в Новониколаевске».

Сибревком vs «регионалы»

Руководство Сибирского революционного комитета, испытывая страх перед возможным распадом своей власти, триумфом «регионалов» и угрозой собственного упразднения, выработало контрмеры. В качестве стратегического центра выбрали Новониколаевск — город, который, хотя и не обладал значительным влиянием местных властей, имел выгодное географическое положение. Это место позволяло контролировать два ключевых экономических региона Сибири: угольный Кузбасс и хлебный Алтай. Уже к поздней осени 1920 года руководители Сибревкома начали обсуждать возможность создания собственной губернии — Новониколаевской. Это стало их минимальной целью в преддверии III Сибирской областной конференции РКП(б), на которой должна была решиться судьба Сибревкома. Максимальной целью было установление контроля над всей Сибирью из Новониколаевска.

«Здесь можно было посадить «на губернию» свои кадры, которые не будут интриговать с приезжающими из Москвы представителями, – пишет автор исследования этой темы Маранин. – Более того, представители Москвы вообще в Омск перестанут ездить – им нужно будет в новую столицу. Так 14 января 1921 года и появилось постановление Сиббюро ЦК РКП (б) о переводе всесибирских органов из Омска в Новониколаевск. Однако, принять решение – это одно (кстати, оно долгое время оставалось не то чтобы секретным, но малоафишируемым – в «Советской Сибири» о нём ни строчки), и совсем другое – воплотить его в жизнь. Основная борьба между ликвидаторами и Сибревкомом разгорелась на открывшейся в Омске 18 февраля 1921 года III Сибирской областной конференции РКП (б)».

В последний день конференции настал решающий момент: будет ли у Сибири столица или нет? Голосование проходило открыто, с поднятыми депутатскими мандатами. Когда подсчитали голоса, выяснилось, что Сибирский революционный комитет был сохранён с результатом 129 голосов против 75.

Едва стихли звуки и мелодия «Интернационала», завершившие III Сибирскую областную партийную конференцию, как спасённый Сибревком начал спешно готовиться к переезду. 1 марта газета «Советская Сибирь» сообщила о создании комиссии, которая должна была тщательно обсудить этот вопрос и вынести окончательное решение.

Почему такая спешка? Казалось бы, после победы можно было не торопиться. Однако на ситуацию повлияло и другое обстоятельство — Западно-Сибирское (Ишимское) восстание крестьян, принявшее беспрецедентные масштабы. Вспыхнувший в первой половине февраля бунт быстро охватил обширные территории Тюменской и Омской губерний, а также часть Урала и современного Казахстана. Бои шли на севере, западе и юге от Омска. Петропавловск, находящийся менее чем в 300 километрах от Омска, трижды переходил из рук в руки. 21 февраля пал Тобольск, а 23 февраля — Кокчетав. Сообщение по Транссибу между Челябинском и Омском оказалось прервано.

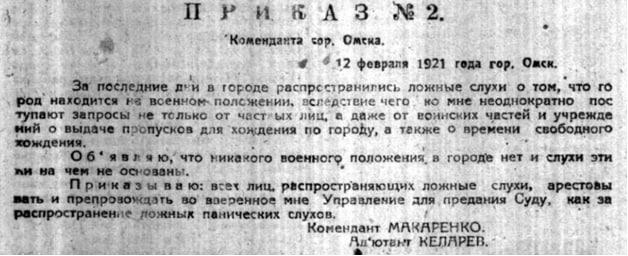

В Омске ходили настойчивые слухи о том, что город вскоре падёт. 12 февраля комендант города был вынужден издать приказ, успокаивающий жителей, что в Омске нет общегородского военного положения, а слухи не имеют под собой оснований.

16 марта 1921 года «Советская Сибирь» сообщила:

«Перевод учреждений в Ново-Николаевск. Вопрос об этом окончательно решён в положительном смысле. Организованы под руководством т. Косарева две комиссии, которые ведут подготовительные работы по ремонту помещений и жилищ для сотрудников в Ново-Николаевске и Томске».

Новониколаевск стал Новосибирском

Только в мае — начале июня, когда власть уже перемещалась на новое место, Красная Армия смогла переломить ситуацию: у повстанцев были отбиты Березов, Сургут, а 2 июня был взят Обдорск. Однако это не означало конец восстания — партизанская борьба продолжалась и летом, и осенью, и даже в 1922 году. Тем временем столица Сибири обустраивалась на новом месте: Сибревком занял здание бывшего реального училища, а Сиббюро РКП(б) — особняк купца Крюкова на пересечении современных улиц Советской и Горького. Оба здания сохранились до наших дней.

Дом купца Крюкова.

3 июня 1921 года, в разгар переезда «сибов», ВЦИК РСФСР принял постановление об образовании Новониколаевской губернии, состоящей из пяти уездов: Каинского, Каргатского, Каменского, Новониколаевского и Черепановского. Как и предполагалось, на губернию был назначен свой человек — «перевозчик» Косарев. В 1921–1922 годах, после перевода всех центральных сибирских учреждений из Омска, его назначили председателем Новониколаевского губисполкома.

В 1921 году Новониколаевск фактически стал столицей Сибири, но прошло ещё четыре года, прежде чем большую часть региона юридически объединили в Сибирский край. В декабре 1925 года I Сибирский съезд Советов окончательно поставил этот вопрос перед Москвой: Сибирскому краю быть, а столицей сделать город Новониколаевск, переименовав его в Новосибирск.

Эпоха Сибревкома завершилась, его упразднили, а чиновники либо уехали в Москву на повышение, как председатель организации, ставший первым заместителем наркома по военным и морским делам, либо остались руководить всей Сибирью, как его заместитель Роберт Эйхе, избранный председателем исполкома Сибкрайсовета.

Сибирский край просуществовал недолго — всего пять лет. Но это уже другая история.

Автор: Анна Микула.

Фото: архив газеты «Сибирь советская»