Дата публикации: 8.07.2025

Во время Великой Отечественной войны тыловой Омск стал стратегическим промышленным центром страны. К концу 1941 года в Омскую область было эвакуировано 90 предприятий, включая 56 металлообрабатывающих, 7 пищевых и 27 предприятий различных отраслей, таких как кожевенная, текстильная и химическая.

Город трудовой доблести

2 июля 2020 года Омску присвоено звание «Город трудовой доблести». Спустя два года в Октябрьском округе установили одноимённую 16-метровую стелу из красного гранита. Место выбрано неслучайно – именно здесь в годы Великой Отечественной войны появился мощнейший промышленный центр страны из эвакуированных предприятий с запада и из центральной части СССР. Во многом героический трудовой подвиг тысяч работавших здесь людей позволил миру победить в самой страшной войне, с которой когда-либо сталкивалось человечество.

Выбор Омска в качестве места для эвакуации объясним. За время сталинской индустриализации 1930-х годов сибирский регион стремительно превращался из аграрного в промышленный центр. По данным Омского исторического архива, перед началом войны объём выпускаемой продукции в регионе вырос в 30 раз по сравнению с дореволюционным периодом. Особенно существенно увеличилась доля машиностроения и металлообработки: с 8,1% в 1913 году до 37% в 1940-м. На омских предприятиях работали 50,4 тысячи человек.

Предчувствие войны витало в воздухе, ещё не утихли отголоски Первой мировой, и молодая страна должна была подготовиться к новым угрозам. В Омске запустили военные предприятия, заточенные на выпуск и разработку новейшего военного оборудования и боеприпасов. Уже имевшаяся в городе база стала основой для быстрого запуска эвакуированных заводов и фабрик в 1941 году. Сегодняшнего обывателя, привыкшего к пятидневке и восьмичасовому рабочему дню, темпы поражают.

В годы Великой Отечественной войны железная дорога приобрела особое значение

Железная дорога за один день

Киевский завод «Электроточприбор» начал эвакуацию 27 июня 1941 года. Уже 28 июля он был восстановлен в Омске, а 28 августа отправил первую партию продукции на фронт.

Выражение «работать стахановскими темпами» сейчас стало расхожим и почти потеряло смысл: мы читаем в материалах к каждому Дню Победы, что люди перевыполняли норму в 4 раза. Как это было возможно? Горожане за один день проложили шесть километров железнодорожных путей, чтобы перевезти оборудование эвакуированного из Запорожья завода им. Баранова.

Эвакуация в Омск крупнейших авиационных производств дала мощный толчок для промышленного развития региона.

Из воспоминаний начальника цеха Георгия Колотиленко («Омск – Генеалогический форум ВГТ»):

«Наибольшую сложность вызывала предстоящая транспортировка оборудования от железнодорожной станции на другом берегу Иртыша до площадки. Ветки нет, автопарк невелик. А принять надо 60 с лишним эшелонов с грузом. Оставалось единственное – срочно проложить шесть километров железнодорожного полотна. Был организован общегородской воскресник. Помогали все предприятия, тысячи омичей, деревообрабатывающий завод поставил шпалы. Ветку провели за один день, и ночью оборудование начали отправлять в будущие цеха».

Всё это смогли сделать полуголодные тыловики, получавшие по 400 граммов хлеба в день. Это в два раза меньше, чем выделялось фронтовикам в начале войны (потом эта норма сократилась и для них).

В первые дни войны в регион перевезли 90 жизненно важных для страны предприятий. Вместе с оборудованием приехали рабочие, техники, инженеры с семьями. Только вышеупомянутый завод им. Баранова пополнил ряды омичей на 18 500 человек. Всех их надо было разместить и накормить. Омичи делились с новыми сибиряками последним.

Лия Рахелькина

Из воспоминаний Лии Рахелькиной (Омский исторический архив, фонд № Р-14):

«Нас посадили в один из вагонов с оборудованием. Это были товарные вагоны без крыши, но со стенками. Вместо крыши работники завода приспособили листы толя. Кроме станков, в вагоне находилось несколько семей сотрудников завода…(...) Впереди были слышны разрывы бомб и сильный шум. Многие выскочили из вагонов и кричали. Я прижалась к стенке вагона и говорила себе: «Будь, что будет». Регулярно был слышен вой сирен и гул самолётов. Мы двигались на восток. Всё чаще встречались эшелоны с ранеными, которых эвакуировали в тыловые госпитали.

(…) За Омском, примерно в 7-10 км от завода, начали строить бараки для вновь прибывших. Посёлок назывался «Восточный». Строили из мёрзлых досок. Нам с отцом выделили комнату в одном из бараков».

Лия поступила работать в спектральную лабораторию на омский авиазавод. В обязанности юной, полуголодной девушки входила важная задача. Она с помощью специальных приборов определяла качество металла. Цена ошибки – в прямом смысле вопрос жизни и смерти. От качества исходных материалов зависела прочность деталей, а значит и самих самолётов. После войны Лия окончила мединститут и стала врачом-терапевтом.

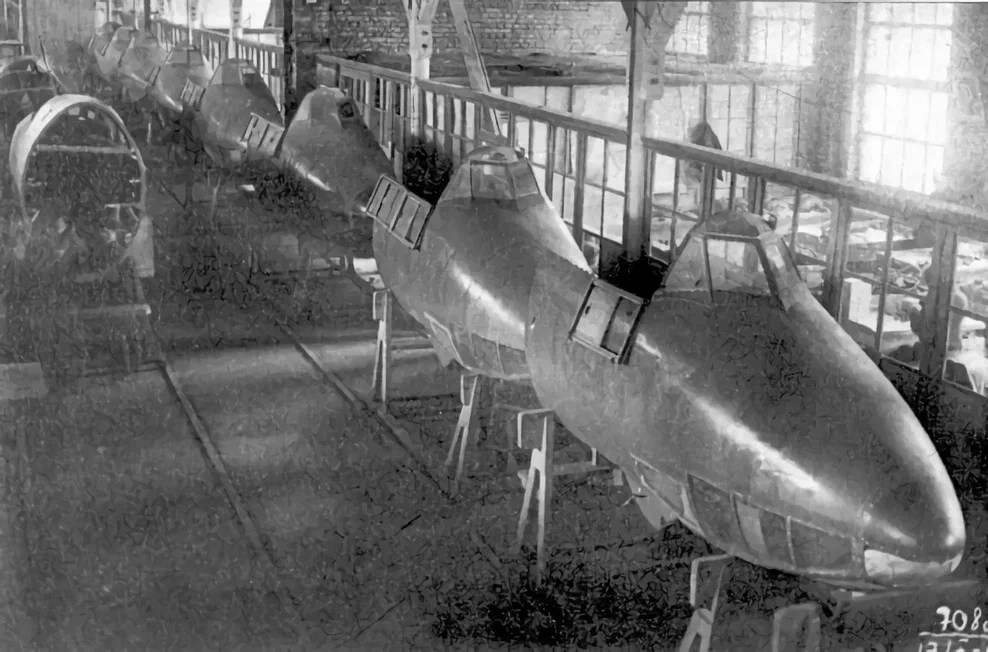

Омская «шарашка» и самолёты Победы

Днём рождения завода «Полёт» можно считать 24 июля 1941 года. В Омск из Москвы эвакуировали серийный авиазавод №82 и опытно-конструкторский завод №156. Их объединили с уже существовавшим в регионе авиазаводом №166. Последний построили в 1939 году. Изначально он был заточен на изготовление деталей для самолётов, а после был перепрофилирован на создание авиационных двигателей.

Команду сибиряков усилили учёные из «Туполевской шарашки» – Центральное конструкторское бюро №29 НКВД, где творили люди, осуждённые по «политической» 158-й статье. Легендарный авиаконструктор Андрей Туполев и будущий отец российской космонавтики Сергей Королёв в 1938 году были осуждены за «вредительство», «сотрудничество с фашистами» и «диверсии в пользу иностранных государств». Однако именно к ним государство обратилось за помощью после начала войны. И благодаря разработкам этих измученных лагерями и потерявших здоровье людей удалось добиться перелома в ходе войны и приблизить Победу.

По воспоминаниям выдающегося советского авиаконструктора, руководили Туполевым недалёкие люди, часто совсем без профильного образования (из книги о «Туполевской шараге», выпущенной самиздатом):

«К Устинову, руководившему» проектом 102 В.М. Мясищева, обратились два зека с предложением создать двухтактный бензиновый двигатель для бортового агрегата. «А какие употребляются сейчас?» — поинтересовался тот. «Четырёхтактные», — ответили ему. «Переходить сразу на двухтактные рискованно, — заметил Устинов, — не лучше ли вам заняться трёхтактными?» Иначе, как «трёхтактный», его с тех пор не называли».

Тут, вероятно, стоит пояснить сложный юмор конструкторов. Трёхтактный двигатель – технически сложное и бесполезное для авиации устройство. Двухтактный по сравнению с четырёхтактным значительно более мощный.

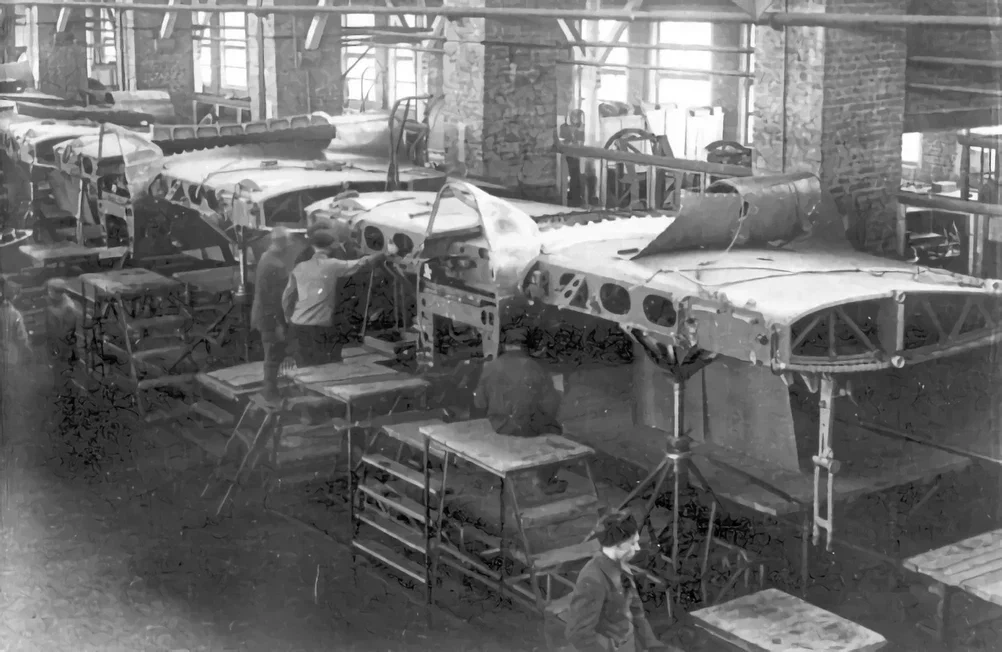

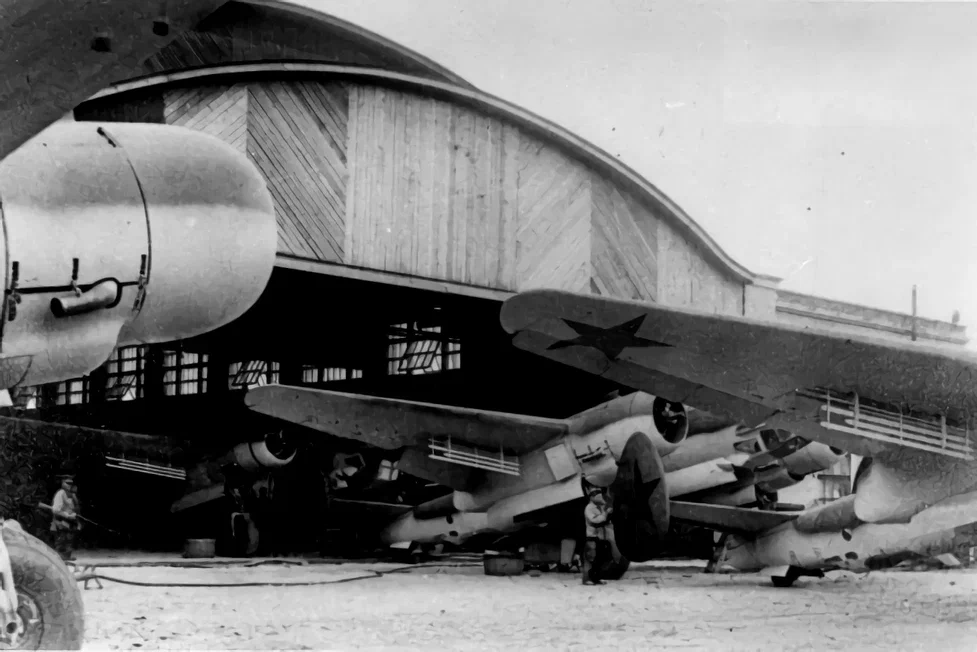

В Омске произвели 78 бомбардировщиков Ту-2

Объединённый омский авиазавод базировался в нескольких точках города: в мастерских аэропорта, здании Иртышского пароходства. Потом переехал в помещения строящегося автосборочного предприятия (сегодня это территория завода «Полёт»), ещё 20 цехов переехали в помещения завода автотранспортных прицепов имени Коминтерна (в дальнейшем это территория завода имени Карла Маркса).

Уже в октябре 1941 года на 166-м начали собирать детище Андрея Туполева – бомбардировщик ТУ-2. Первый самолёт серии поднялся в воздух в январе 1942 года со взлётной полосы, на месте которой сейчас находится Космический проспект.

15 сентября 1942 года в третью Воздушную армию Калининского фронта, которой командовал прославленный лётчик, генерал-майор М.М. Громов. 78 бомбардировщиков отлично зарекомендовали себя в бою и получили положительные отзывы военных. Однако 2 июля 1942 года самолёт сняли с производства постановлением ГКО СССР. Сталин считал, что для фронта целесообразнее выпускать более лёгкий в производстве, манёвренный и превосходивший немецкие аналоги истребитель ЯК-7. За год на омском заводе выпустили 1405 самолётов этой модели. Потом начали поставлять на фронт более усовершенствованную модель ЯК-9У. За годы войны выпущено около 2000 этих истребителей. Памятник этому истребителю сегодня стоит перед входом на завод «Полёт».

Цех по производству истребителей Як-9У.

И здесь снова темпы, которые ошеломляют. Без сегодняшнего современного оборудования и почти полностью автоматизированных процессов омский завод №166 выпускал до 8-10 самолётов в сутки. На омских ЯК-9У воевал знаменитый французский отряд «Нормандия – Неман». 166-й завод взял над ним шефство. Омские комсомольцы во внеурочное время создали на базе автомобиля ЗИС-5 передвижную авиаремонтную мастерскую, которая занималась обслуживанием этих самолётов.

По окончании войны завод выпустил первые реактивные самолёты – боевой ИЛ-28 и пассажирский ТУ-104. В 1970-е получил название «Полёт» и продолжил специализироваться, в том числе на разработке секретных военных летательных аппаратов. Самый известный продукт мирного назначения, выпущенный омскими конструкторами, – ракета-носитель «Ангара».

История завода имени Баранова

12 августа 1941 года на Запорожский моторостроительный завод поступил приказ наркома авиационной промышленности о немедленной эвакуации на восток. Первыми подготовили к переезду в Омск цеха, где изготавливались детали и узлы для последующей сборки авиадвигателей. Переездом на новое место руководил начальник цеха Георгий Колотиленко.

В Сибири уже была база для будущего производства. В 1936 году здесь построили авиаремонтный завод и аэродром. Сначала эти помещения занял упомянутый выше завод №166. Но и ему пришлось потесниться и переехать в другое место, чтобы появилась возможность разместить Запорожский завод имени Баранова. Уже к тому моменту он имел солидную историю. Предприятие было основано в 1916 году и специализировалось на выпуске авиационных моторов типа «Мерседес» и типа «Бенц». После национализации бывший завод «Дюфлон, Константинович и К» переименовали в Государственный авиазавод №9. Здесь стали выпускать исключительно отечественные самолёты. В 1933 году в авиакатастрофе погиб начальник Главного управления авиационной промышленности Петр Баранов, уделявший большое внимание развитию этого производства. И предприятие, названное в честь него, получило привычное нам название – завод имени Баранова.

В конце лета и осенью 1941 года заводчанам предстояло решить сложную задачу. Оборудование в Омске могли разместить лишь в готовых пяти корпусах, тогда как шестой находился в строительных лесах. Наибольшую тревогу вызывало предстоящее перемещение техники с Запорожского завода до площадки. Варианты ограничены: железнодорожных веток там не существовало, а автопарк был недостаточно мощным. При этом необходимо принять более 60 эшелонов с грузами. Оставалось лишь одно — срочно проложить шесть километров пути. Про подвиг тыловиков, построивших ж/д полотно за день, мы писали выше. К делу подключились все предприятия города, тысячи омичей пришли, деревообрабатывающий завод поставил шпалы.

Тем же вечером началась выгрузка техники, которая была отправлена в Кировский район на её законное место.

Из воспоминаний Николая Купрайса, работавшего на заводе до 1994 года:

«В Омск прибыли 1056 платформ и вагонов с оборудованием, а также около 12 тысяч рабочих и их семей. Последний эшелон достиг Омска в конце сентября 1941 года. Для сборщиков и испытателей был выделен пустырь, где установили брезентовый шалаш и начали разбирать узлы, собранные в Запорожье. Из-за отсутствия освещения работа шла только в дневное время. Для одной котельной подключили 10 локомотивов, которые подавали пар в цехи».

Уже 6-7 ноября 1941 года на заводе собрали первые авиационные двигатели М-88. Позже здесь начали выпускать моторы других моделей: М-88Б, АШ-82 ФН. Омский мотор был установлен на истребителе легендарного трижды Героя Советского Союза, лётчика Ивана Кожедуба, уничтожившего 62 самолёта противника. Самолёты ИЛ-4 с омскими двигателями первыми стали долетать до Берлина. Они могли пролететь 3800 км с тоннами бомб, которые сбрасывали на немецкую столицу.

После войны омский завод имени Баранова разработал собственный газотурбинный двигатель, который на тот момент был новейшим словом техники. В производство он так и не вышел. Однако наработки «барановцев» помогли в создании двигателей для вертолётов КА-9. Также омские конструкторы разработали один из первых в мире газотурбинных двигателей для «летающего» танка Т-64Т.

Эвакуация под бомбёжками

Одновременно с запорожским заводом в Омск эвакуировали телеграфный завод, получивший номер 210. Впоследствии он стал называться заводом имени Козицкого. Бесценное оборудование вывозили из сужающегося кольца блокады почти под непрерывными бомбёжками. Из 18 эшелонов успели вывезти только 10. Но уже в дороге два из них сгорели после попадания снарядов, один не дошёл до Омска, остальные были повреждены.

Корпуса разместили там, где нашлось место: в незаконченном новом здании пединститута, в складах Сельхозснаба, кинотеатре «Луч», на территории лыжной фабрики, в мастерской по ремонту часов и даже на конной базе.

Из воспоминаний инженера-теплотехника С.А. Стукалова:

«Техники для установки тяжёлых станков не было, поэтому приходилось поднимать их кольями, под «дубинушку». Третий и четвёртый этажи без пола и лестниц, подвал затоплен водой, но рассуждать и жаловаться времени не было, надо было начинать работать. Значительная, в основном лучшая часть станков осталась в Ленинграде, где не собирались останавливать выпуск продукции для фронта, поэтому в Омске приходилось искать оснащение на других предприятиях, изготавливать самим. Как-то я, проходя по ул. Гусарова, увидел во дворе большой железный бак. Такой как раз был нужен для конденсата в котельную. Позвал товарищей, и мы увезли бак на завод. А потом с проклятиями прибегает его хозяйка. Оказывается, в этом баке жила её коза, и теперь она осталась без крова».

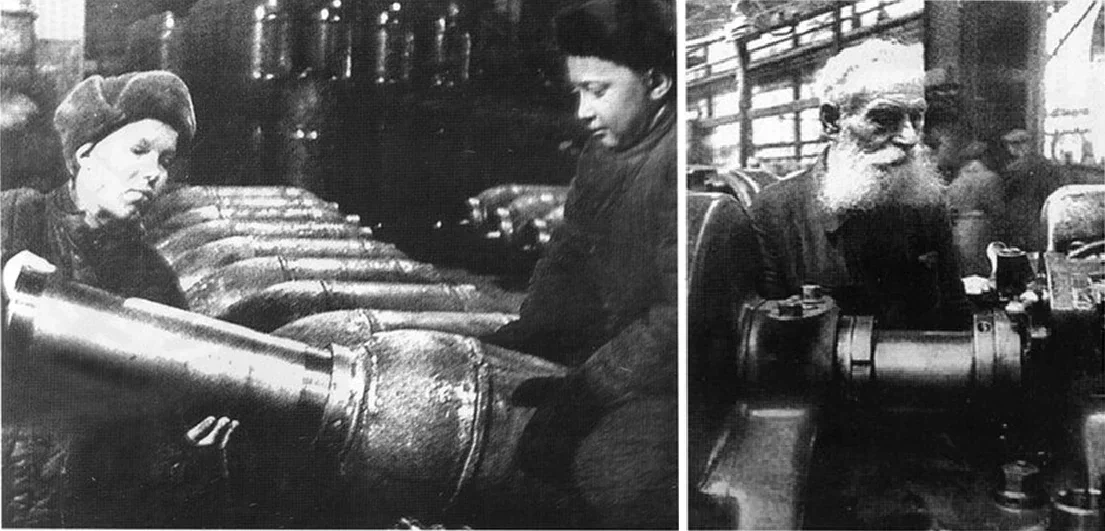

В Сибирь приехало только 16% кадрового состава завода, поэтому ленинградцам уже на месте пришлось искать новых сотрудников среди омичей и обучать их профессии. Через 56 дней после эвакуации завод выпустил первую партию 82-миллиметровых миномётов. Позже здесь стали выпускать радиостанции 10-Р, 10-РК, 10-РТ. Разработчиком некоторых из них стал будущий основатель омского телевидения Илья Народицкий. Омские рации обеспечивали надёжную связь на расстоянии до 25 км и устанавливались на все виды танков, включая знаменитый Т-34. Также завод поставлял на фронт целый ряд сложных оптических приборов для самолётов, орудий и подводных лодок.

После войны завод переключился на производство телевизоров и радиоприёмников и продолжил заниматься секретными военными разработками. Сейчас здесь выпускают вполне мирное оборудование для электрификации городов.

«Омскэлектроточприбор» и танковый завод

Через пять дней после начала войны начал эвакуацию в Омск киевский завод «Электроточприбор». Через месяц он уже восстановлен, ещё через месяц отправил на фронт первую партию продукции. В октябре 1941-го в Омск прибыл Краснодарский завод измерительных приборов, который объединился с Киевским. Новое предприятие получило название «Омскэлектроточприбор».

Уже к началу 1942 года на заводе изготавливали 75% выпускаемых в стране малогабаритных и переносных электроизмерительных приборов и 100% электрических аппаратов для морских боевых мин. Помимо основной продукции здесь занимались научными разработками. Специалисты «Омскэлектроточприбора» освоили специальную осветительную аппаратуру для зенитной артиллерии типа «Свет», разработали и изготовили около 6000 различных стендов, пультов, испытательной аппаратуры для размагничивания кораблей.

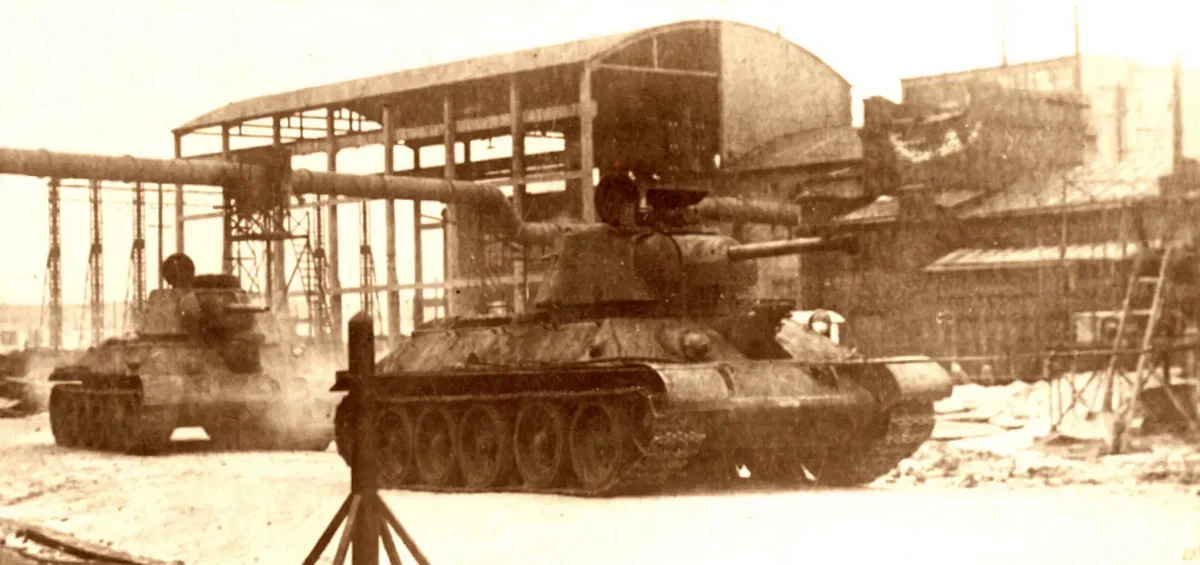

Т-34 признан самым эффективным танком Второй мировой войны и одним из символов Победы

Самый эффективный танк Второй мировой войны собирали в Омске. Речь, конечно, про Т-34, производившийся на танковом заводе №174. Он сыграл ключевую роль в производстве этой самой узнаваемой серии танков, без которой Победа была бы невозможна.

Созданный на базе Омского паровозовагоноремонтного завода в 1942 году, танковый завод №174 (нынешний «Омсктрансмаш») смог быстро адаптироваться к новым условиям. После принятия на себя задач по производству танков Т-34 завод прошёл через масштабные преобразования: было установлено новое оборудование и применены современные на тот момент технологии, построены корпуса для нужд производства. В результате уже в мае 1942 года на фронт ушла первая партия этих танков, что стало важным вкладом в усилия Советского Союза на войне. Под руководством директора К.А. Задорожного, который был назначен на эту должность в октябре 1942 года, объёмы производства увеличились в пять раз. Завод превратился в одно из передовых предприятий в области танковой промышленности.

В годы войны здесь было изготовлено около 6800 танков, а также значительное количество артиллерийских снарядов, включая более миллиона корпусов снарядов ОС-122 и около 300 тысяч корпусов снарядов для реактивных минометов «Катюша». На фоне этих достижений стоит отметить и танковую колонну «Сибиряк», отправленную на фронт в 1944 году, финансируемую трудами работников завода.

Шинный и сажевый заводы

В предвоенные годы на востоке страны, особенно в Сибири, не было развитой шинной промышленности, тогда как Ярославский и Ленинградский заводы оказались в опасной близости к фронту, что сделало их продукцию ненадёжной. С учётом потребностей как фронта, так и тыла в шинах, организация производства автопокрышек в сибирском регионе стала крайне важной задачей для государства.

9 января 1942 года в Омск прибыл эшелон с рабочими и инженерами с ленинградского завода «Красный треугольник». Эти специалисты немедленно начали работу на площадке строящегося шинного завода, и уже в январе 1942 года первой очереди Омского шинного завода были выпущены первые омские шины.

Кроме того, в годы войны был запущен в эксплуатацию и Омский сажевый завод. В 1942 году на его строительстве использовалось оборудование, эвакуированное из Ярославского и частично Кудиновского сажевых заводов. Первая продукция омского сажевого завода была выпущена 27 апреля 1944 года, а его мощность составила 10 тысяч тонн.

В целом, к концу 1941 года в Омскую область было эвакуировано 90 промышленных предприятий, включая 56 металлообрабатывающих, 7 пищевых и 27 предприятий различных отраслей, таких как кожевенная, текстильная и химическая. Многие из этих предприятий разместились на базе ранее существующих, в то время как 40 новых были организованы с нуля.

В Омске в годы войны были реализованы значительные усилия по переводу промышленных предприятий на производство военной продукции. Например, Сибзавод, который ранее специализировался на сельхозтехнике, уже в ноябре 1941 года начал выпуск 37-миллиметровых зенитных снарядов. В декабре того же года завод стал производить корпуса и зарядные камеры для реактивных снарядов, известных как «Катюши».

Агрегатный завод № 20 (Красный пахарь)

Омское производство

В годы войны в Омске продолжалось строительство новых производств. Так появился сажевый завод, выпустивший первую партию продукции в апреле 1944 года.

Из книги «Из истории эвакуированных в Омск предприятий. Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы)»:

«На автомобилях, которые были оснащены шинами, произведёнными с применением омской сажи, наши солдаты въезжали в освобождённую ими Европу, в поверженный Берлин».

Шинный завод стал прародителем одного из крупнейших производств в стране – завода «Омсктехуглерод».

Завод «Мотор» сосредоточился на изготовлении корпусов для 150-миллиметровых осколочных мин. В то же время суконная фабрика увеличила выпуск серошинельного сукна, отгрузив к 19 августа 1941 года свыше 100 тысяч метров этого материала. Также на фабрике было установлено оборудование от других предприятий – Ворошиловградской, Ростовской, Купавинской тонкосуконной и Харьковской фабрики «Красная нить».

Форму для парада Победы сшили в Омске

Омские тыловики обеспечивали фронт не только вооружением, но жизненно важными продовольствием и одеждой. Предприятия, занимающиеся производством обуви, а также мясной и молочной продукции, полностью переориентировали свои мощности под нужды армии. Овчинно-шубный завод за 1942 год отправил на фронт около 84 тысяч бекеш, 4,6 тысячи полушубков, 2,3 тысячи меховых жилетов и 40 тысяч пар рукавиц. Сибирь вносила заметный вклад, обеспечивая Красную Армию 80% валенок, из которых значительная часть производилась на Омском пимокатном заводе и в артелях.

Эвакуированная из Москвы в Омск «Большевичка» производила обмундирование для РККА. Именно здесь пошили парадную форму для участников первого парада Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года. Впоследствии на фабрике открыли собственное конструкторское бюро и перешли на производство гражданской продукции.

Заключение

В Омск эвакуировали интеллектуальную элиту страны – учёных, изобретателей и конструкторов из Москвы, Ленинграда, Запорожья и многих других городов. Все они стали сибиряками и заложили основу для современного развития региона – одного из крупнейших центров оборонной и космической промышленности.

Эти и другие статьи из шестого номера журнала «Трамплин. Возможности» можно прочитать по ссылке

Текст: Анна Микула

Фото: Исторический архив Омской области, Центральный музей вооружённых сил РФ, архив НПО "Сатурн", culture.ru, artemiyorit.livejournal.com, архив Александра Лейфера, архив завода имени Козицкого, Дом ветеранов Омской области.