Дата публикации: 20.09.2023

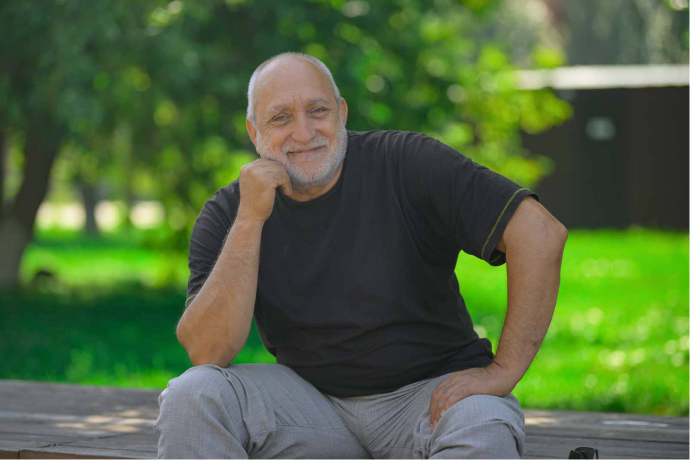

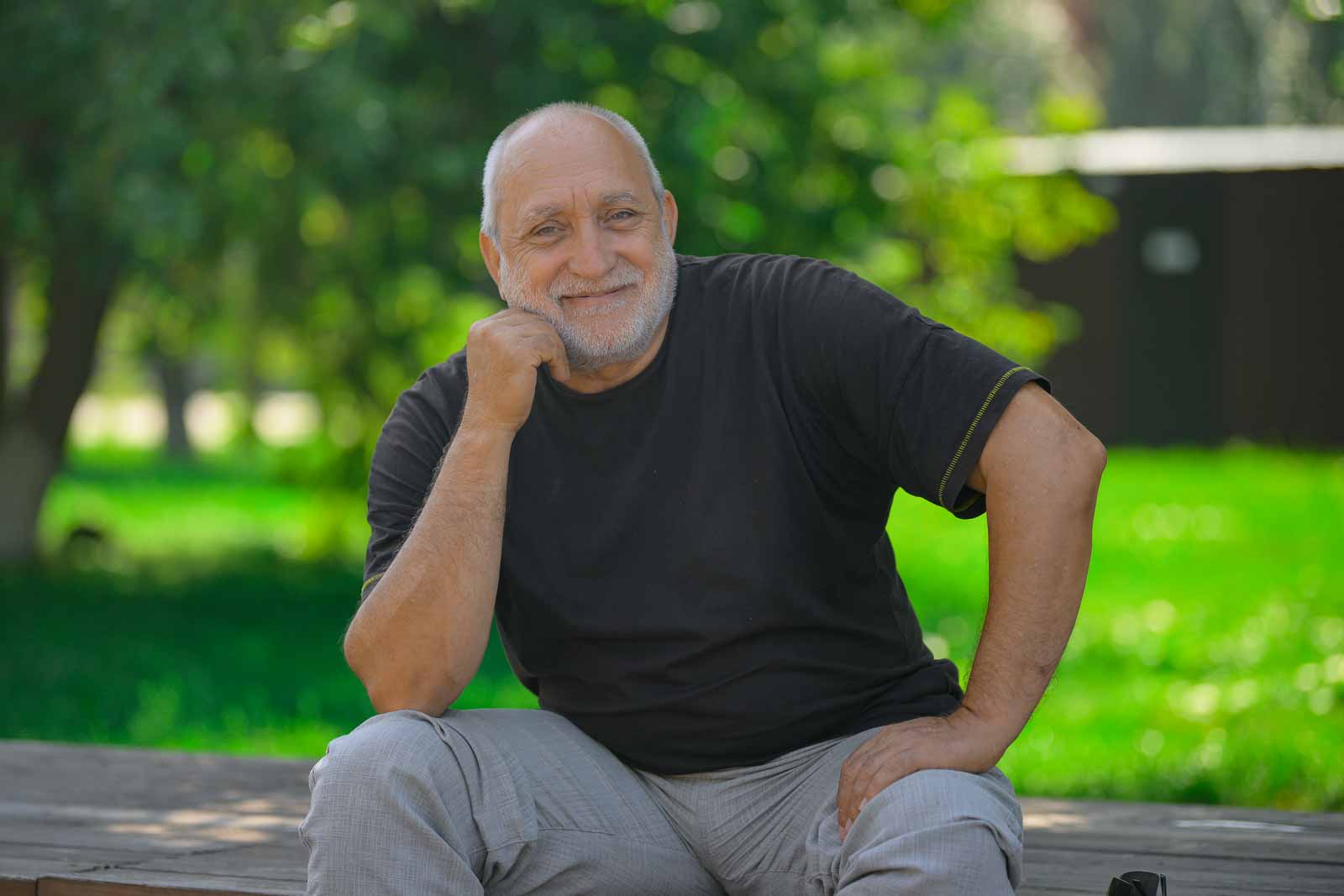

Как сделать историческое наследие актуальным местом притяжения, пойдёт ли Омску «высотность», к чему стремится Левый берег, а также можно ли из частного сектора сделать «малоэтажную Америку»? Всё это мы узнали из беседы с омским архитектором, председателем омского отделения ВООПиК Никитой Шалминым.

– Как вы оказались в Омске?

– Я новосибирец. В Омске оказался по распределению, в 1978 году мы окончили Новосибирский строительный институт. Нас было три друга – я, Валерий Баранов и Олег Фрейдин. Валерий – омич, поэтому распределился сюда, мы просто поехали за ним. Я не думал, что пробуду в Омске долго. Тогда мы должны были отработать после вуза три года, ну вот, мои три года длятся уже 45 лет.

– Почему именно архитектура?

– Здесь, наверное, надо сказать спасибо матушке. Она в своё время училась, а после работала в Академгородке в Новосибирске. И в Доме учёных постоянно проводили какие-то выставки детского рисунка. Моя работа на одном из конкурсов, к удивлению семьи и моему, получила премию. Архитектор, бывший членом жюри, поинтересовался моим самоопределением и посоветовал посмотреть в сторону архитектуры. Я был в 6 или 7 классе. Так уже в 9-м не было никаких сомнений, что пойду на архитектурный. Ходил на подготовительные курсы, рисовал, поступил без особых проблем.

Моя специализация – планировка. Мне всегда интереснее было «делать» города, а не здания. Хотя у меня был один проект небольшого объекта, что-то даже реализовали.

– Видите ли Омск высотным?

– Суть не в высотности. Высотность должна быть «зачем», ради чего? Знаете, во Франции есть такой город – Лион, он в 4–5 этажей. Это город банков и ткачей, он гордился собой, считал себя уважаемым и солидным. Началась американизация, и все стали стремиться строить небоскрёбы. У Лиона появился комплекс неполноценности, и они решили их тоже построить. Запланировали восемь высоток, местные их назвали «карандашами». Но, когда построили первую, лионцы ещё больше расстроились, так как поняли, что потеряли своё лицо, своеобразие... Не так давно они возвели вторую. Но в целом жители ждут, когда их можно будет снести.

Дело не в высотности, город должен быть привлекательным! А что это такое? Это то, что его отличает от других. Привлекательность базируется на уникальности, а не на чём-то типовом, как в Екатеринбурге, в Тюмени, Новосибирске и так далее. У нас должно быть не так, как где-то, должно быть как у нас, должна быть индивидуальность.

– В чём же уникальность города Омска, по-вашему?

– В слиянии двух рек – Оми и Иртыша. В том же Екатеринбурге вообще нет большой реки. У людей, живущих в условиях холмов, малых рек и озёр, другая философия… Они по-другому чувствуют пространство. А те, кто живёт на больших реках – Обь, Лена, Иртыш – по-своему «читают», воспринимают место. Для них река – это вечность.

Вот Екатеринбург, вроде, исторический город. А что сейчас там осталось исторического? Почти ничего. Всё новодел и новострой, причём уже по третьему кругу. Его особенность в том, что это город, который всегда начинается как будто с нуля. Было русское купечество, он был купеческий. Начали появляться крупные предприятия и пролетариат, его захватила эстетика конструктивизма. Сталинский ампир и борьба с излишествами, а после центр застроили типовыми зданиями. Сейчас – высотками, у него нет индивидуальной непрерывной исторической канвы, город не сохраняет свою идею. Он больше социальный, нежели культурный.

Омску достались от предков уникальные вещи, но мы не ценим их. Мы идём по пути Екатеринбурга, ЖК «Новый Пионер», «Высоцкий», апарт-отель и так далее. Это непонимание того, что у нас есть. А привлекательность города – это основа для его расцвета. Сейчас мы переживаем угрозу застройки центра города многоэтажным жильём: ТЭЦ-1, Кадетский корпус и так далее. Это то же самое, что, получив в наследство диадему ручной работы из драгоценных металлов, мы переплавляем её в стандартный слиток.

– Кто должен решать, каким быть Омску, – жители или архитекторы?

– Принимать решение о том, каким быть Омску, – жителям. Вообще в классическом понимании формирование картины будущего лежит на интеллектуальной (не путать со спекулятивным олигархатом) элите общества. Архитектор как часть элиты на основе развития культуры материализует эту картину. Элита же оценивает – насколько верно он отобразил или задал образ будущего в этих решениях. Далее это оценивают гражданское население и бизнес.

Интеллектуальная элита – носители культуры и духа города. У нас сегодня с этим тяжеловато: мы элитой называем олигархат. К сожалению, у последних иное, чисто спекулятивное отношение к истории и культуре – памятники истории и архитектуры снести и поставить там то, что будет продаваться: жильё, торговлю, офисы и т. д.

А ведь элита – это слой людей, который берёт на себя ответственность за будущее, его представление и трансляцию. А всё остальное конъюнктура. Элитой являются деятели культуры и искусств, а именно: художники и архитекторы с хорошей школой, музыканты, театральные диаспоры и так далее. К сожалению, в Омске нет высшего балетного или художественного училища, отсутствует консерватория, архитектуру только начали преподавать – и то в рамках кафедры, даже не факультета. Талантливые люди, подрастая, уезжают учиться и не возвращаются – поэтому элита у нас толком не успевает формироваться.

А из других городов специалисты приезжают с иными культурными традициями. Я, к примеру, тяжело привыкал к Омску. Лет 10 вообще не понимал, что это за город и какие у него задачи. А потом я начал ощущать особый масштаб города, его камерность. И это классная, красивая вещь. Я сейчас больше омич, нежели новосибирец.

– Можно ли воспитать элиту и что для этого нужно?

– Да. С чего началась Флоренция? Медичи стали собирать по всей Италии талантливую молодёжь: великий Леонардо да Винчи из Венеции, Микеланджело из Тосканы, Рафаэль – это Умбрия, Альберти и так далее. Медичи собрали весь цвет, культивировали элиту. Это был расцвет итальянского города. Он культурологически определил жизнь Европы, да и всего мира в целом! У Флоренции главная задача сегодня – не меняться. Туда все едут за неповторимой уникальностью. А в Омске своя неповторимость, так давайте её покажем, для начала хотя бы себе.

– Какие перспективы у Омска с точки зрения урбанистики? К чему он должен стремиться?

– Урбанистика – это не архитектура, а обустройство. У Омска такие же перспективы, как и у любого российского города. С точки зрения урбанистики, во-первых, надо решить, нужны ли городам централизованные сети? Инженерное обеспечение теплом, горячей водой и другим есть только в России и странах СНГ. Больше нигде этого не увидите. Где больше всего аварий сегодня? Именно в инженерной сфере. В Европе у всех есть бойлер, газовый или электрический, вы подвели воду – и всё. А у частного сектора вода может быть локальная: забурились, поставили очистку и всё хорошо. Лайнеры, уходящие в океан, уже давно не берут запасы пресной воды, есть опреснительные установки – так уменьшаются объёмы водозаборов из рек.

Во-вторых, канализация, во всём мире популярны абсорбенты: установили и сбрасываете, грубо говоря, уже чистую (условно чистую) воду, а твёрдые отходы вывозятся на поля компостирования. Вот это урбанизм. Архитектор и урбанист, это как архитектор и конструктор, – должны работать вместе. А урбанисты сегодня перетягивают одеяло на себя, берутся за образ будущего, спрашивая население. Население может сказать только то, что уже известно, а это вчерашний день. И где тут будущее? Это неграмотно и неправильно, поэтому у них ничего и не получается.

– Левый берег активно застраивается: в Омск пришли такие застройщики, как «Эталон», «Брусника» и другие. Как оцениваете перспективность такой массовой и кучной застройки там?

– Дело не в массовости, не в кучности, а в её антиархитектурности! Мы же говорим: чтобы было привлекательно, нужна уникальность. А Левобережье, к сожалению, не уникально: таких сейчас много. Оно ничем не отличается от районов в том же Новосибирске или Красноярске. Я частенько студентам показываю фрагмент застройки Левого берега и фрагмент «мёртвого города». Так, первая итерация Саяногорска сейчас «мёртвый город». И вот я показываю два слайда – студенты не видят разницы.

Понимаете, есть архитектура, а есть игра в неё. Мы смотрим на картинки, которые показывают «Эталон» и «Брусника». В натуре всё выглядит совсем по-другому. И это тиражируется во всех городах. Сейчас города существуют для строительного комплекса, а не наоборот, как это должно быть. Мы считаем, что если мы больше метров построим, люди будут больше покупать, лучше жить и города станут процветать. Не факт!

– Может ли Правый берег постигнуть участь Левобережья в плане возведения многочисленных «человейников» или всё-таки нет?

– Да, к сожалению. Этого и не хочется, ведь в правобережном Омске есть то, что заложили предки, которые думали не так меркантильно, как мы. Они старались показать уникальность города. А Левый берег – это город с нуля. Там были заложены планировочные идеи, но и они не были реализованы, к сожалению. К примеру, в планировочной системе Левобережья был заложен бульвар – это 70 лет Октября сегодня. Улица должна была идти вдоль всего берега, но первым же микрорайоном её сломали, так называемый 5-й микрорайон прервал эспланаду.

Левый берег построен по идеологии линейного города, в отличие от трёхлучевого Правобережья. Последнее строилось и развивалось начиная со времён Ивана Шпрингера, Вильяма Гесте и других. Тогда и формировалась «Третья столица», потому что регион, центром которого был Омск, был огромным. Он начинался от Обской губы, то есть приполярного Урала, шёл до Киргизии, вбирал Алтай. Омск был известен и в Европе, и в Америке. Александр Дюма писал об омичах, а Жюль Верн посвятил повесть нашим героям. Это действительно была «Третья столица». Мы почему-то это понятие привязываем к Колчаку, что не так. Колчак использовал столичную структуру Омска. В Сибири не было более крупного центра. К примеру, Екатеринбург тогда был ещё небольшим. А Омск – столица Степного Края, тут куча культурологических платформ, инфраструктуры и так далее.

А ЛБИ – линейный город. Эта самая простая планировочная структура характерна для деревень. Поэтому мы называем Омск, либо «Третьей столицей», либо «Большой деревней».

– Где центр Левого берега?

– Сейчас центр Левого берега выглядит абсолютно не так, по сути его нет. Кто-то считает, что центр Левого берега – это бульвар Архитекторов, что ошибочно. Там нет ни одного проспекта или магистрали, чтобы она началась и пошла дальше. Всё прерывается, перерезается, всё какое-то фрагментарное и ломкое.

– Частный сектор – давняя проблема Омска: целые деревни внутри города. В новом генплане его оставили почти без изменений. Вы согласны с таким решением?

– Да. Возьмите, к примеру, Францию, основная часть жилья которой 1–2 этажа, так называемые резиденции. Возьмите Англию, там тоже таунхаусы, блокированные дома – весь Лондон, там только центральная часть высотная. Конечно, есть города, как Гонконг, Сингапур, у них очень маленькие территориальные ресурсы. Они строят эти «муравейники», но элита всё равно живёт за городом. Но суть не в том, сколько этажей, а насколько обустроена и комфортна территория. Насколько комфортно там жить. Вот урбанисты туда не лезут, а это их прямое дело.

Второй момент: важно, насколько там всё архитектурно сделано, в планировочном отношении сформировано жильё, какой образ этих домов. Смотрите, мы строим дома из кирпича, а финны, например, возводят высотные здания из деревянных конструкций – это клеефанерные профили. Они лёгкие, собираются быстро и обалденно смотрятся. У нас леса для такого сырья много. Давайте поставим у нас несколько предприятий, которые будут прессовать из фанеры эти конструкции. Их можно усиливать карбоновым волокном.

– Это поможет привести «одноэтажный город» к единому стилю?

– Отчасти да. Вообще надо сформировать свой, омский стиль жилого пространства.

– Какие проблемы в «одноэтажном городе» Омска сейчас видите?

– Необустроенность. Это, по сути, брошенные территории, мы их бросили в надежде, что застроим их многоэтажным жильём. Так они и существуют.

– Насколько частный сектор – это и экологическая проблема сегодня? Дома дымят, так как не везде есть газификация, – ощутимо ли это, с вашей точки зрения?

– Та же проблема, проведите газ – и не будут дымить, обустройте поверхностное водоотведение – не будет топить, так как снизится уровень грунтовых вод. Обустройте уличную сеть – и не будет помоек, предложите рынку эффективную технологию одно-двухэтажного строительства и инженерного обеспечения этих кварталов, и вы будете гордиться нашим ЧС и стремиться туда.

– Недавно в Омске заговорили о комплексном развитии территорий (КРТ). По сути, это реновация ветхого жилья. Под снос попали несколько домов частного сектора. Насколько эти планы реальны в нашем городе и чего ждать от омского варианта реновации?

– Про комплексное развитие территории говорили всегда, не делали, но говорили. А вот что такое омский вариант реновации? Его никто не объявлял и не обсуждал, он вообще-то есть?

– Можно ли сделать из частного сектора что-то наподобие «малоэтажной Америки»?

– Наподобие Америки – нет, намного лучше. Это образ нашего города. Очень часто мы не видим, не хотим видеть наше преимущество и своеобразие. Почему-то мы стремимся к тому, как у всех, а надо выражать собственную уникальность. И малоэтажная застройка, на примере наших памятников деревянного строительства, может очень ярко это продемонстрировать.

"Трамплин" также поговорил с архитектором о том, каким может быть исторический центр Омска и какие проекты по его реконструкции есть. Продолжение материала читайте в ближайшее время на сайте "Трамплина".

Автор: Мария Исаева

Фото: Никита Кудрявцев

Читайте также