Дата публикации: 7.04.2025

После четырёхлетнего перерыва в городе открылась выставка-конкурс «Своя линия». Проект приурочен к 90-летию Омского отделения «Союза архитекторов России». Работы представили как именитые, так и молодые авторы. Жюри предстоит оценить 39 дизайн-проектов и реализаций, созданных за последние пять лет. Диапазон — от генеральных планов городов до дизайн-проектов общественных пространств.

Своя архитектурная линия у Омска появилась ещё до революции, когда были построены первые каменные здания и знаменитый Любинской проспект. Но понимание города как единого ансамбля и масштабное строительство началось значительно позже. Весной 1935 появился омский филиал Союза архитекторов. Начиная с 1950-х годов к нам приезжали ведущие архитекторы из разных областей. И каждый оставил свой след – знаковый объект, которые определил окружающее пространство на годы вперёд.

«Школа архитектурная, которая присутствует в Омске, она полярная. Начиная с 50-х годов сюда приезжали специалисты из разных областей. Но у нас прослеживается сибирский характер в архитектуре. Мы не южные. Мы северные», — рассказал на пресс-конференции перед открытием выставки Андрей Седачев, председатель Омского отделения «Союза архитекторов России».

«Мы сейчас всё работаем в творчески разных стилях. Примерно так же работают в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге. Это сибирская школа. Мы сибиряки. У нас другое понимание пространства, масштаба. Это чувствуется по сравнению с московскими архитекторами, они к Европе тяготеют. К более камерным пространствам. У нас с детства заложено другое понимание простора. Вот это и есть наша особенность», — соглашается Сергей Амелин, глава оргкомитета выставки «Своя линия».

Дома культуры и дворцы творчества – важная часть архитектурного наследия Омска. Какими они могут быть сегодня? На этот вопрос почти каждый год отвечают студенты СибАДИ. Варианты реконструкций становятся темами дипломных работ. Молодой архитектор Дмитрий Смирнов, считает, что традиции нужно продолжать. Красные знамёна на площади и декор в виде пионерского галстука на ограждении – такой он видит обновлённую территорию Дворца пионеров.

«Я занимался этим проектом ещё когда учился на четвёртом курсе СибАДИ. Я предлагал перекрыть внутренний дворик светопрозрачной конструкцией, чтобы включить его в тёплый контур здания. Там можно сделать амфитеатр и мини-сцену. На самом деле территория, сейчас находится в запущенном состоянии – это и разбитая плитка, и неоригинальное озеленение. Ограждение заменено на сетку-рабицу. Бассейн на площади сложно поддерживать, чтобы он работал. Он предназначался для испытания судомоделей, но сейчас этих кружков нет. Я предлагаю его временно использовать под детскую площадку. Потом, если появится финансирование, можно это всё быстро разобрать и снова сделать бассейн. А второй бассейн, который находится при главной площади, я предлагаю реконструировать. У Дворца средств на реализацию этого проекта нет, но в генплане города он значится как реконструируемый. Есть также возможность включить территории в федеральную программу «Формирование и благоустройство комфортной городской среды», — рассказал Дмитрий.

Также он разработал проект благоустройства площади возле ДК «Химик». Строгие линии здания дополняет и немного смягчает оригинальное озеленение, парковку отделяет от основного пространства крытая беседка.

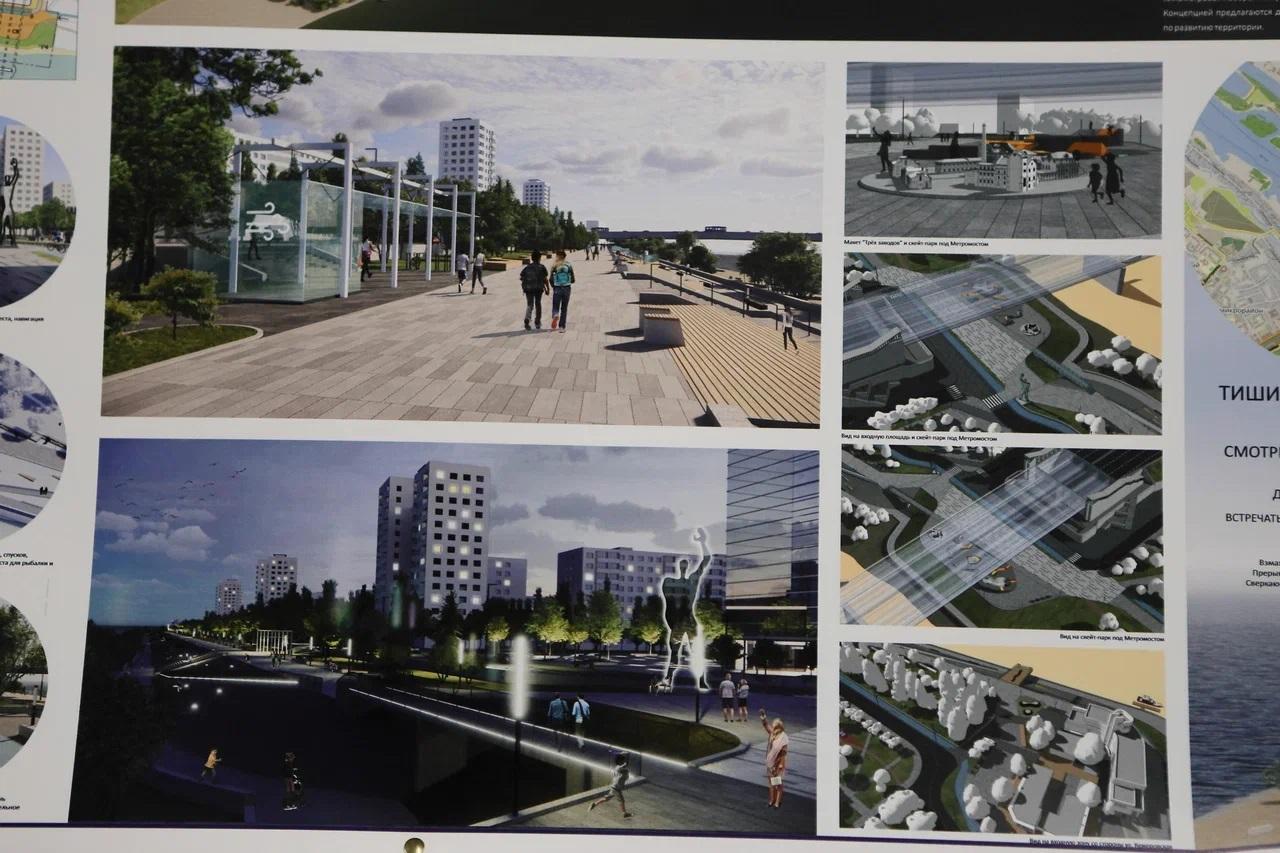

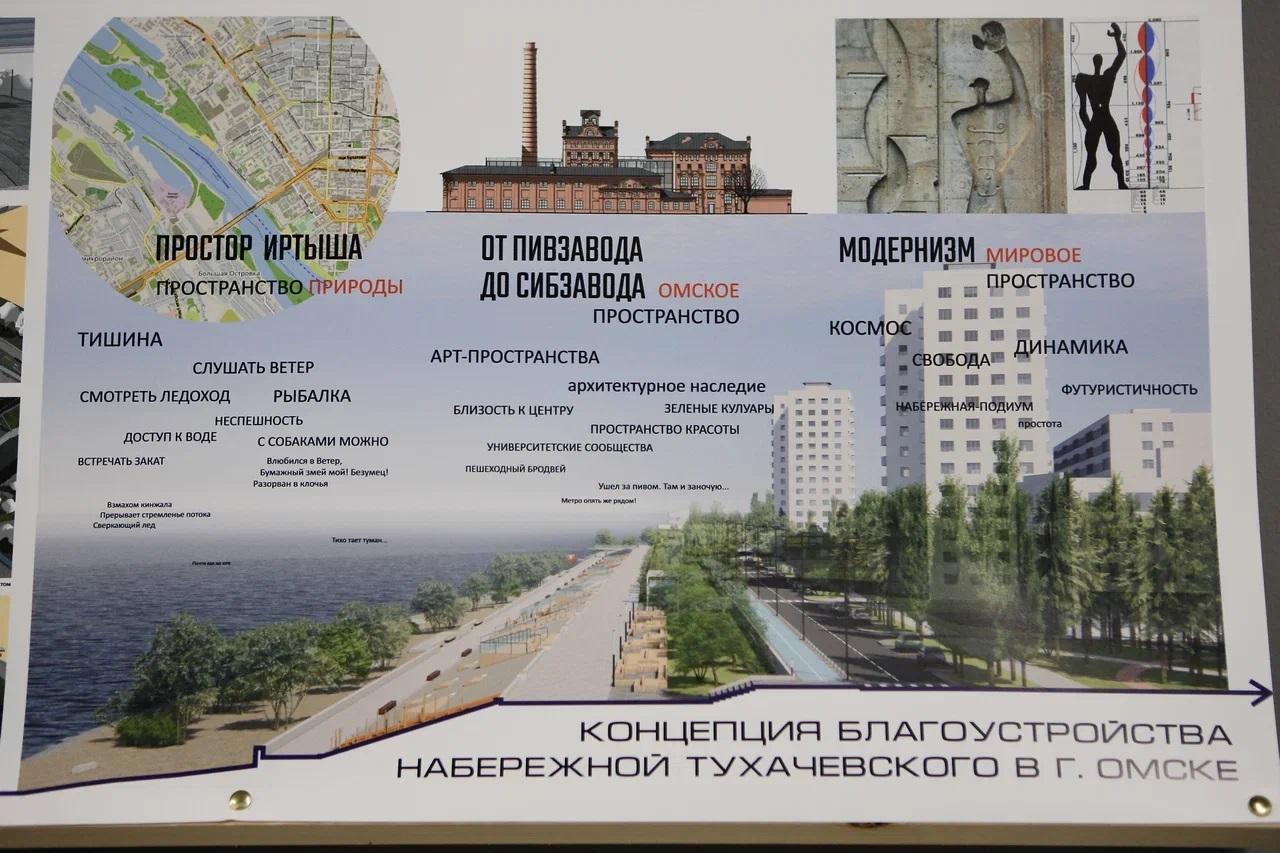

Набережная Тухачевского – самая широкая прогулочная зона Омска вдоль реки. В отличие от Иртышской набережной здесь нет оживлённого автомобильного движения. Дорога отделяет Волочаевский жилой массив — один из немногих завершённых модернистских районов города.

Его лаконичную стилистику необходимо поддержать и при благоустройстве территории, считает архитектор Андрей Сергеев:

«Омску повезло. У нас есть ощущение большой сибирской реки. И важно было его сохранить. Не забить благоустройством. Хотелось создать подиум-променад. Здесь мы себя показываем. На других смотрим. Важно было создать пространство, где можно передвигаться и быстро, и медленно. Велодорожку переместили ближе к проезду, там, где сейчас стихийная парковка. Расширили зелёную полосу и внедрили в неё малые формы: зоны отдыха, навесы. И активно используем бетонный склон. Там, где есть спуски, делаем деревянные амфитеатры, настилы для отдыха, для того, чтобы наблюдать за закатами, а там, где нет спусков на всём протяжении мы делаем такие деревянные льдинки, тонкие стрелочки, где можно посидеть. Это отсыл к модернистскому району. Он ценен для Омска».

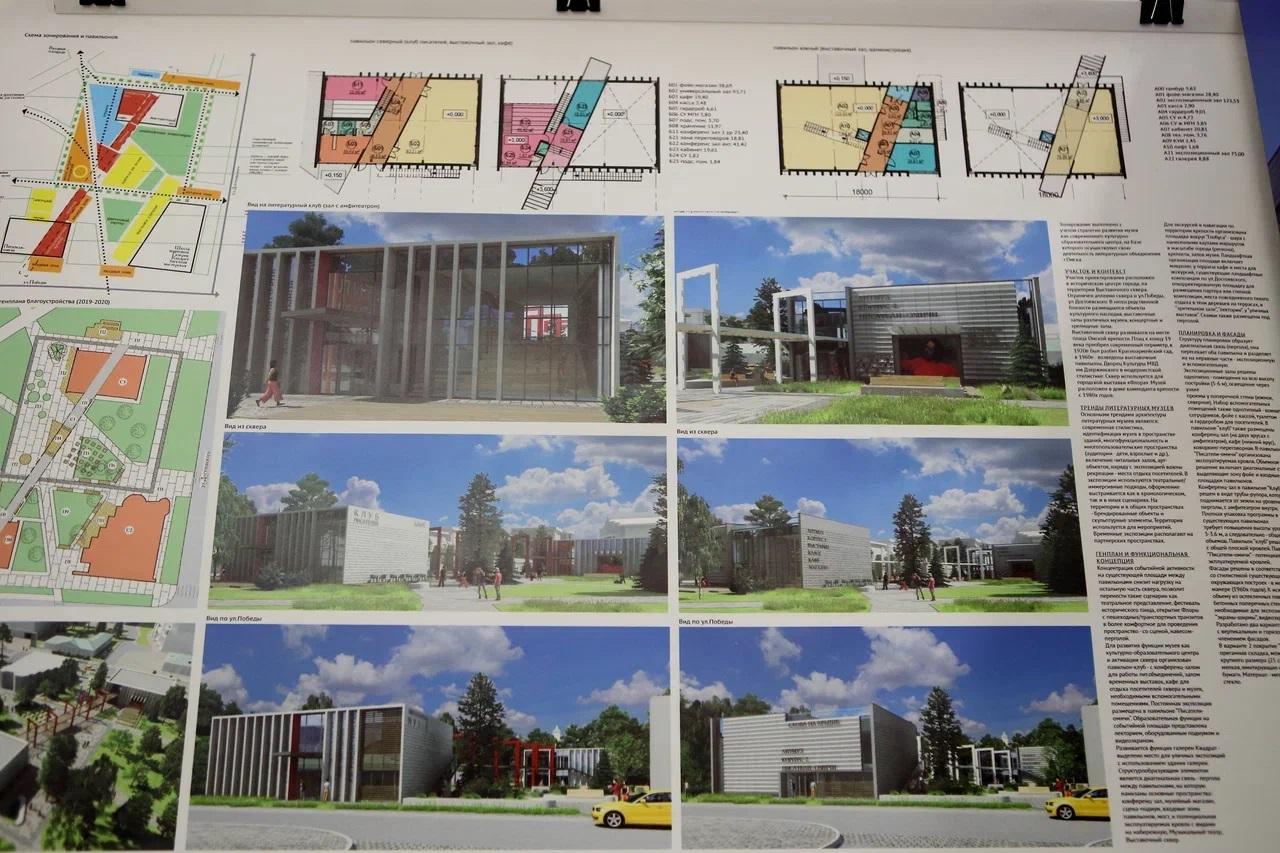

Исторический центр – главная точка притяжения и для туристов, и для жителей. Место, где можно почувствовать свою связь с событиями, которые происходили здесь когда-то. Одна из таких знаковых площадок Воскресенский сквер, где много лет подряд проходит выставка зелёного строительства «Флора». Раньше большую часть композиций размещали в павильонах. Сейчас — под открытым небом. Архитекторы предлагают различные варианты для пустующих построек. Один из них – создание выставочного пространства для литературного музея.

«Это бывшие районные павильоны «Флоры», спроектированные в 70-е годы, между ними был третий павильон, но он сгорел. У нас была идея, что мы эти два павильона технические соединяем, сделали перголу-галерею, чтобы из одного павильона можно было перейти в другой. В одном помещении мы расположили сменные экспозиции, клуб писателей, кафе, во втором павильоне – большой зал для экспозиций, помещения для администрации и дополнительные. В одном из вариантов предлагалась эксплуатируемая кровля, так как там открывается прекрасный вид на Музыкальный театр и окружающие территории», — поясняет Ефим Фрейдин, архитектор.

В его варианте фасады дополнены декоративными складками, напоминающими оригами или жалюзи. Это дополнительная защита рукописей от солнечного света и отсыл к модернизму, эпохе, когда были созданы эти павильоны. На месте сгоревшего здания предлагается установить сцену с местами для зрителей. Это пространство могло бы объединить все музеи, находящиеся рядом, и стать ещё одним местом для культурных городских событий.

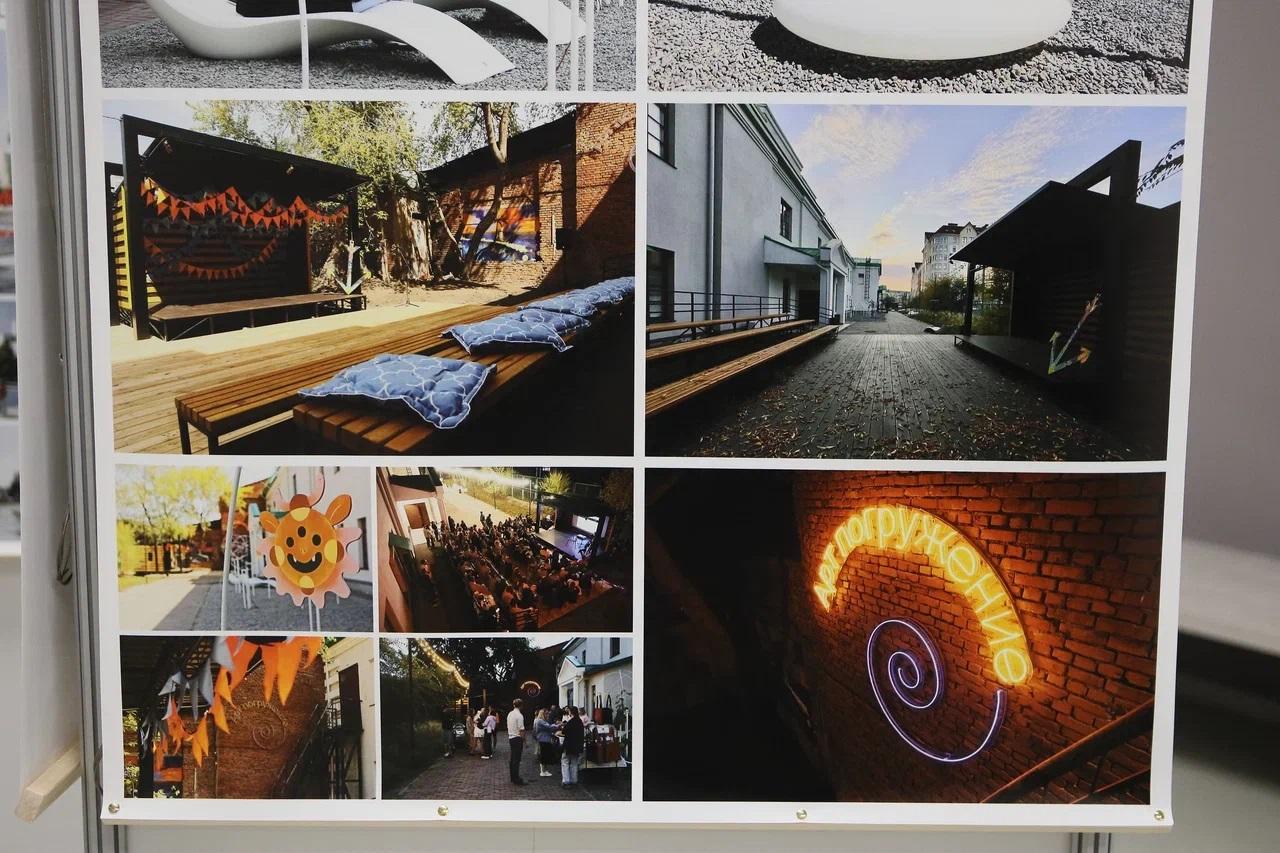

Летний амфитеатр, где проходят лекции и тематические вечера, недавно появился в музее «Искусство Омска», но для города-миллионника одной такой площадки явно недостаточно.

Разработали архитекторы и дизайн-проекты новых школ. Так, например, могло бы выглядеть учебное заведение в лесном массиве посёлка Чернолучье.

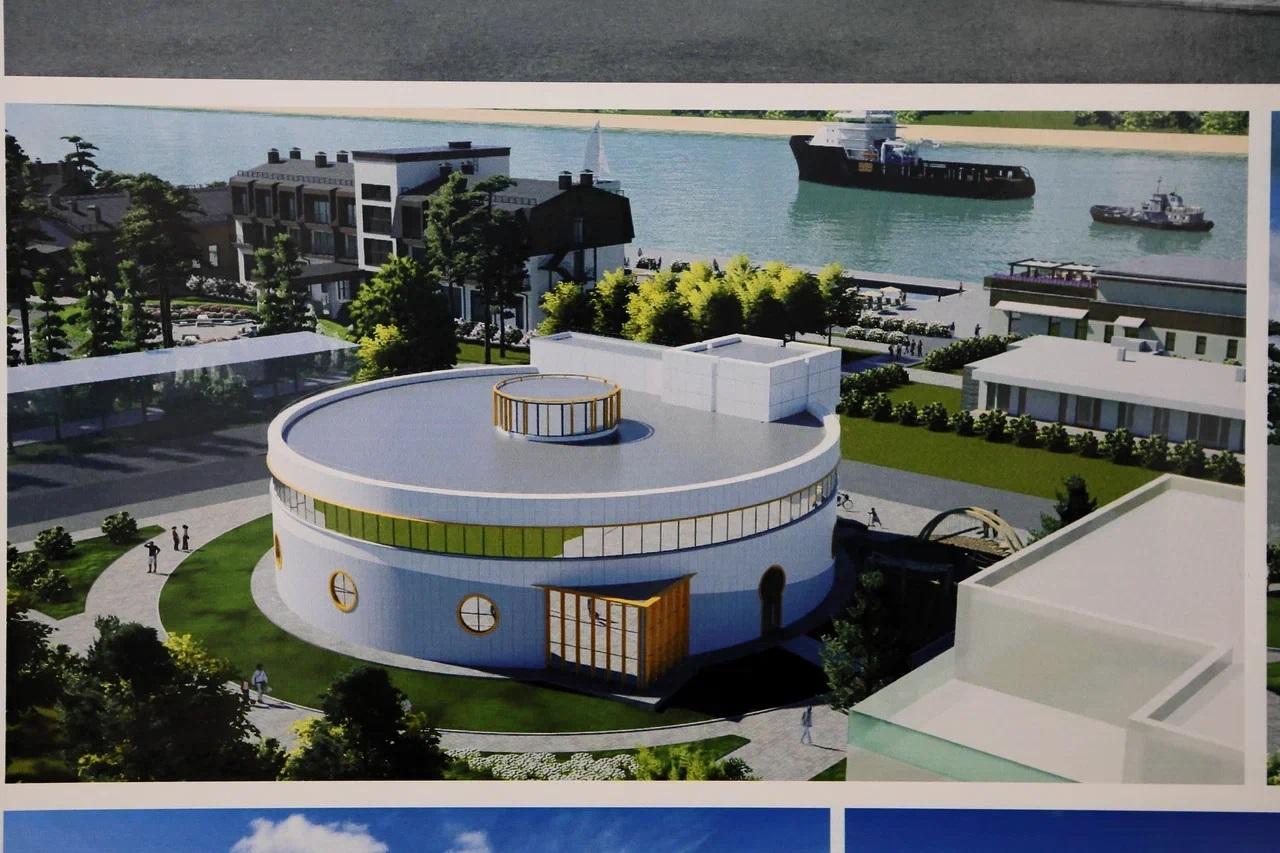

А это проект для деревни Розовка, которая находится на берегу Иртыша.

Для посёлка Малая Бича в Усть-Ишимском районе предлагается легковозводимый модульный объект.

Лучшие работы определит жюри, в которое вошли известные архитекторы и представители партнёров выставки. Главной наградой конкурса станет медаль имени Ю. А. Захарова, которую присуждают за лучшую постройку. Авторы проектов, которые пока не реализованы, и молодые авторы могут претендовать на золотые, серебряные и бронзовые дипломы.

Выставка (12+) будет работать до 26 апреля в Историческом парке «Россия – моя история», ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2 (фойе 1-го этажа). Вход свободный.

Автор: Дарья Александрова

Фото: Александр Румянцев.

Читайте также