Дата публикации: 10.05.2025

В эти майские дни культурная повестка в России посвящена главным образом одному событию – празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Не остался в стороне и омский Театр юного зрителя, подготовивший новый спектакль с красноречивым названием – «22 июня…».

Если число и месяц здесь указывают на основную тему, то многоточием авторы спектакля, возможно, хотели заранее объяснить зрителю, что это не какая-то очередная прозаическая драма, рассказывающая о фронтовых делах. Прозы как таковой в спектакле нет, да и герои вообще не разговаривают: они только поют, а иногда читают письма. Отсюда и подзаголовок – «Sound-драма». В целом, «22 июня…» можно только слушать: какая-то часть впечатлений неизбежно потеряется, но основная «телеграмма зрителю» всё-таки дойдёт до адресата.

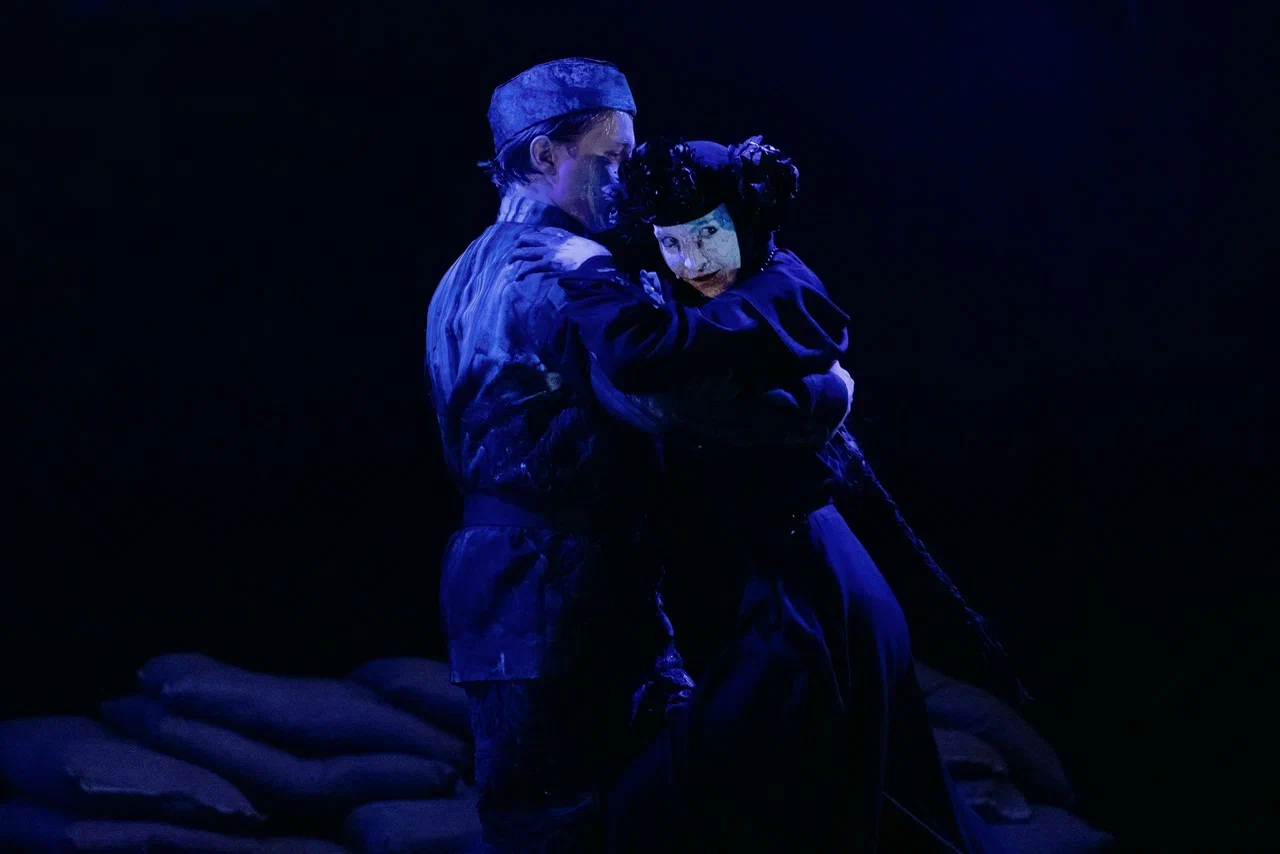

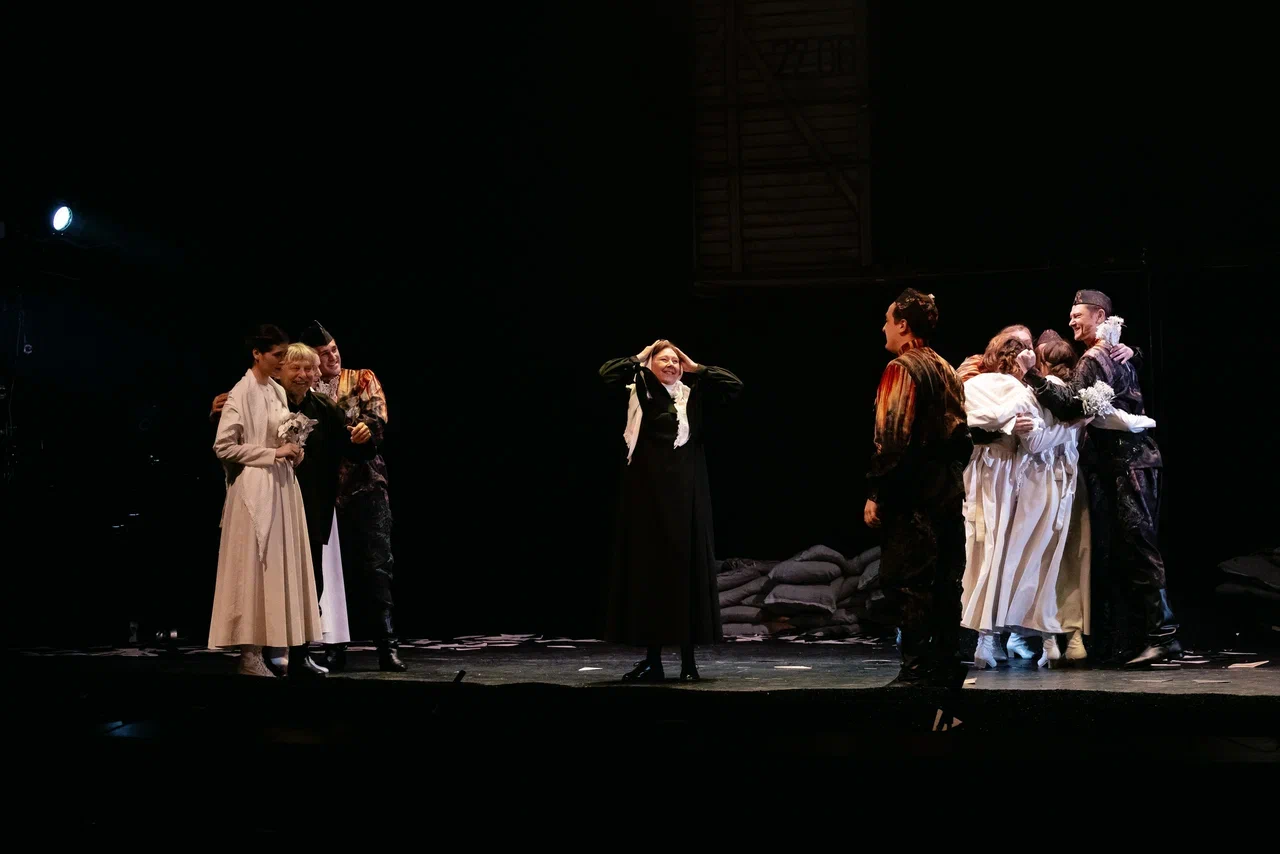

Начинается спектакль со сцены Купальской ночи, которая необычно выглядит в контексте советского 1941 года. Юноши и девушки в белых одеждах поют что-то русское народное – задумчивое, о счастье и любви. Идиллию нарушает сообщение о войне, и с этого момента мужчины на сцене одеты только в военную форму, а женщины появляются или в форме, или в чёрном, одетые по вдовьему. Часто звучит шум поездов, актёры поют, играют на гармони, танцуют.

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая», — с этой песни начинается военная тема в спектакле. Разлука, любовь и смерть – об этом поют песни, а ближе к финалу даже частушки (ясное дело, невесёлые). Сначала кажется, что актёры-мужчины поют хуже женщин, но постепенно это ощущение проходит: просто мужской вокал не должен быть таким утончённым, как женский. Особенно хорошо даёт это понять ещё одна песня Булата Окуджавы: «Что я говорил медсестре Марии», мощная баллада об Офелии из красноармейского госпиталя, написанная белыми стихами. Возможно, её исполнение – самая сильная часть спектакля (и это тот случай, когда лучше один раз услышать, чем сто раз прочесть).

В программке перечисляются как авторы использованных в спектакле песен Владимир Высоцкий, Анри Волохонский, Валерий Гаврилин, Борис Ковынев, Юрий Левитанский и другие. При этом песни, как правило, малоизвестные (автор этих строк не понял, например, которые из них Высоцкого) или подзабытые. Это создаёт особый эффект, который был бы не под силу военным «шлягерам». Даже «Танго у разбитого танка», спетое когда-то Клавдией Шульженко, дожило до 2025 года незатёртым – и теперь звучит по-новому и, как ни странно, в исполнении тюзовских актёров поражает. В чём тут дело – в сочетании ритмов танго с военной темой или в песне как таковой – каждому зрителю предстоит разобраться самостоятельно.

Письма красноармейцев жёнам и возлюбленным, зачитываемые на этом музыкально-поэтическом фоне, производят неоднозначное впечатление. Если верить программке, это настоящие послания с фронта, но написаны они очень красиво и правильно. Бойцы пишут домой, что вокруг «только холод и порох», рассказывают о мёртвых садах с грецкими орехами и о «прекрасном бое», который ждёт их впереди. Записывать это в минусы спектакля рука не поднимается: возможно, в контексте «саунд-драмы» нужно было именно такое, а не простодушные послания «на деревню супруге».

В любом случае зритель получил красивое и эмоциональное зрелище, которое мало кого оставит равнодушным. В финальной песне лирический герой оплакивает потерю одного человека из семи миллионов (его девушка, похоже, просто уехала из Москвы), и эта мысль о ценности даже одной жизни на фоне огромного множества заслуживает особого внимания. И в День Победы, и во все остальные дни.

Автор: Николай Дубровский

Фото: Полина Козлова