Дата публикации: 21.11.2025

«Всё равно что танцевать, идя за плугом». Как-то так охарактеризовал однажды Лев Николаевич Толстой поэзию – и, надо полагать, примерно так он готов был «приложить» любые легкомысленные, на его взгляд, альтернативы тяжёлому и нужному писательскому делу.

В целом классика можно понять. В своих внушительных и по размаху действия, и по объёму романах он создавал портреты целых эпох. Реально ли сделать нечто подобное не на языке прозы, а как-то иначе? Ответ сейчас, спустя 100 с лишним лет после смерти Толстого, звучит так: «А почему бы и нет? По крайней мере, мы попытаемся».

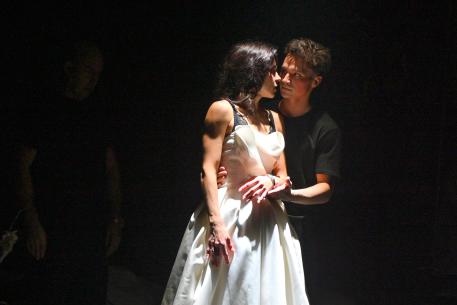

Свежей попыткой стал спектакль Омского драмтеатра «Анна». В самом усечении названия можно разглядеть отход от заданного формата – а потом утвердиться в этом мнении, увидев жанровое определение «пластический спектакль».

Получается, метафора Толстого находит в этом случае буквальное подтверждение. Что плохого в том, чтобы танцевать, идя за плугом? Может быть, это и нужно, чтобы лучше вспахать поле, с которого снято слишком много урожаев? «Танец, пение, прыжки и даже стендап вполне могут помочь в непростом крестьянском деле», — примерно так могла подумать постановщица Анна Закусова (тоже Анна, да). Подумать и сделать.

Придя на новый спектакль Драмтеатра только с воспоминаниями о классическом романе, можно немного растеряться. Роман в представлении остался, так и было задумано, — но его не слишком много. Есть только отдельные сцены, выбор которых не всегда очевиден. Анна рассказывает об одном из своих снов. Долли признаётся, что муж ей изменил. Стива «исповедуется» Левину, тот делает предложение Кити, потом снова делает предложение Кити, потом рассказывает про свой сон (да, и он тоже). Светские вечера, постельные сцены, Анна одевается, потом одевается снова, потом одевается в третий раз. Было ли всё это в книге? Не упускаем ли мы что-то толстовское, переделанное режиссёром в духе современной хореографии? Может быть, и упускаем. Может быть, и не так важно, кому принадлежит изначальная идея – писателю или режиссёру.

«Новья» в любом случае очень много. Всё начинается с вокала (и это может застать зрителя врасплох). Дальше герои регулярно пляшут вместо того, чтобы говорить. Танцы в современном стиле: светские вечера выглядят как дискотеки, с «баттлами» и спортивными элементами, включая прыжки через скакалку. Кажется, в одну из таких дискотек превратилась важная сцена скачек, в которой случается несчастье с Вронским, — но утверждать что-то уверенно не приходится.

Сюжет в спектакле остаётся только в самом общем виде. Кажется, «Анна» рассчитана на человека, прочитавшего роман в далёкие школьные годы, а потом увидевшего одну из экранизаций (с Кирой Найтли, например) – и теперь готового испытать новые эмоции, вспоминая старый сюжет. Впрочем, если на спектакль придёт человек, не знающий, чем всё заканчивается, финальная сцена с паровозом может впечатлить его ещё сильнее – хотя бы из-за приблизительности языка, на котором эта история рассказана (приблизительности почти мучительной – по разным причинам для читавших и для всех остальных). Наверняка другими будут впечатления и от пересказывания снов, от почти ритуальных раздеваний и одеваний главной героини, от многократных повторений старого толстовского текста, от этих «подходов» с букетом в самом конце. «Текст не важен, — будто бы говорит режиссёр нам, читавшим, — на самом деле можно и без него, просто смотрите».

Зритель смотрит и, кажется, готов согласиться с тем, что ему показали. Показывает, кстати, в основном молодой состав труппы: из возрастного состава задействованы только Владислав Пузырников (это, конечно, Каренин, и роль будто писалась под него) и Ирина Герасимова – графиня Лидия Ивановна, персонаж, которого не сразу вспомнишь. Анну сыграла Юлия Пошелюжная (отличная работа, красивая спина, на славу потрудились костюмеры, создавая и платья, и бельё), а вот Ирина Бабаян, из которой тоже могла бы получиться прекрасная Каренина, во время пресс-показа сидела в зрительном зале. Что ж, кого-то надо было выбрать, и претензии по части каста здесь не возникают.

Премьера «Анны» прошла 19 ноября. Судя по уточнениям типа «Билеты проданы», зритель очень хочет увидеть, как Льва Толстого переводят на новый для него язык. Значит, можно считать, что у авторов всё получилось.

Текст: Николай Дубровский

Фото предоставлены Омским драматическим театром