Дата публикации: 15.11.2025

Очередная премьера омского Театра юного зрителя прошла в ДК имени Малунцева. Это повод, чтобы погрустить над судьбой труппы, вынужденной скитаться по разным помещениям из-за затянувшегося ремонта (до этого много раз был Дом актёра), и вспомнить, что «Нефтяник» – очень концептуальный памятник советской архитектуры. Творчество Николая Гоголя, на первый взгляд, плохо соотносится со стилем 1960-х, но бывают странные сближенья. В наше время особенно.

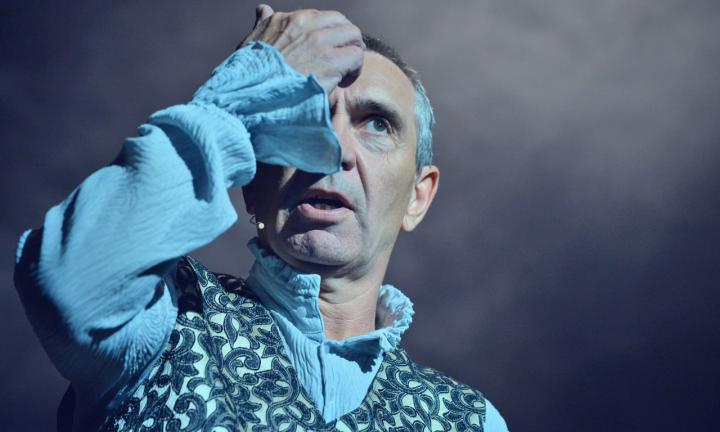

Итак, на этот раз ТЮЗ замахнулся на один из ключевых для русской литературы текстов. «Поэма» про птицу-тройку и аферу с крепостными крестьянами, умершими, но не снятыми с баланса, очень перспективна для мастеров театральных дел – важно только хорошо понимать, как за неё браться. Режиссёр из Челябинска Иван Миневцев решил, по его словам, «воспарить над Гоголем» и определил жанр своего спектакля как «страшная русская сказка».

Что касается «страшной сказки», это вполне ожидаемо: грубо говоря, «страшные сказки» Гоголь и создавал всю свою жизнь, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и продолжая даже «Ревизором». Не стоит искать в его произведениях реализм и какую-то буквальную правду жизни – это всегда фантасмагория и чертовщина. А вот с «воспарить» намного сложнее. «Сначала надо хотя бы дотянуться», – репликой такого рода готов «срезать» режиссёра любой театрал и классиколюб.

Но не стоит спешить с приговором. Миневцев (при помощи автора инсценировки Екатерины Гузёмы, конечно) постарался по-новому обработать богатый исходный материал, чтобы он заиграл свежими красками и «пересобрался» в нечто отличное от гоголевской поэмы.

Во-первых, появилась ещё одна сквозная тема – история капитана Копейкина, которая у Гоголя выглядит как вставная новелла. Однорукий и одноногий ветеран «антинаполеоновской кампании» ходит по высоким инстанциям и ведёт разговоры с Чичиковым, оказываясь одним из главных героев спектакля. Ещё Копейкин, похоже, единственный нормальный человек из всех появляющихся на сцене: только он здесь по-настоящему одушевлён, если следовать, как минимум, концепту из школьных учебников по литературе.

Во-вторых, была проделана большая работа по визуализации гоголевского текста. Заметны удачные находки: рулоны сена, на фоне которых происходит существенная часть действия (один из таких рулонов оказывается жилищем Плюшкина), «театр теней», в котором играют две дамы, «приятные во всех отношениях», лошади в исполнении людей, бьющие копытами и позвякивающие сбруей. При желании этот перечень можно продолжать.

В-третьих, сам текст заметно изменился. Сюжет ограничили первым томом «Мёртвых душ» (условным «Адом», за которым должны были последовать «Чистилище» и «Рай»), основные идеи обозначили более четко и открыто – по-театральному. Плюшкин предлагает Чичикову свою душу в придачу к крестьянским, Коробочка продаёт душу покойного мужа, сам Павел Иванович в финале повторяет вместе с Копейкиным один и тот же вопрос: «Русь, что нужно тебе от меня?». Но Русь, конечно, не даёт ответа – такое было бы не в её характере.

О том, что получилось у авторов спектакля, можно долго спорить. Безусловно, в «страшной русской сказке» не хватает авторского текста. Режиссёр будто бы спохватился ближе к финалу и отправил Селифана произносить монолог о птице-тройке – а до этого зрителям приходится самим мысленно дополнять портреты иных героев. Скажем, Манилов и Плюшкин своих черт почти лишены, и о Чичикове спектакль сообщает совсем немногое.

Временами сценическому действу явно не хватает какого-то драйва – сквозного настроения, которое бы помогало воспринимать цепочку эпизодов как единое целое без отсылок к гоголевскому томику. И не беда, если бы этот драйв был каким-то искусственным, как в пресловутом спектакле по «Женитьбе», описанном в «Двенадцати стульях»: лишь бы он был. Это ещё и помогло бы со «страшной русской сказкой», потому что соответствующих «вайбов» тоже иногда не доставало.

Впрочем, было бы странно ждать от труппы какого-то идеального, окончательного сценического решения для «Мёртвых душ». Классику такого уровня ставят на сцене, скорее чтобы поддержать разговор на вечные темы, и это ТЮЗу удалось. Публика восприняла очередную попытку с большой благодарностью, особо отметив (смехом и овациями) Ларису Яковлева в роли Коробочки и всеобщего любимца Кирилла Фрица, сыгравшего Селифана.

Получается, свежая реинкарнация «Мёртвых душ» уже одобрена главными ценителями, отдающими деньги за билеты. Будем надеяться, что следующий спектакль по русской классике труппа ТЮЗа поставит уже в родных стенах.

"Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры"

Текст: Николай Дубровский

Фото предоставлены Омским ТЮЗом, Мария Верес