Дата публикации: 13.11.2025

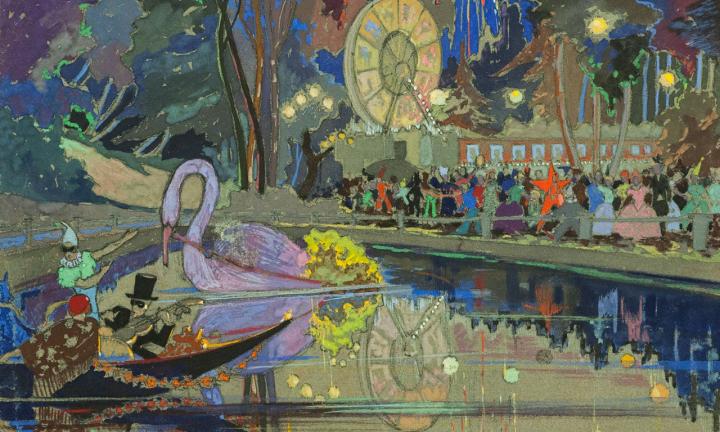

Известного художника Сергея Сочивко не зря называют летописцем Омска. Его работы наполнены любовью к городу, почтением к казачьим традициям и стремлением запечатлеть ускользающую красоту повседневности. Самобытный и неутомимый, он заряжает жизнерадостностью и энергией. В его картинах – буйство красок и занимательных сюжетов, чаще всего из прошлого. Художнику удаётся находить праздничные мотивы в буднях, а торжество изображать остроумно и без излишнего пафоса.

Мы поговорили с заслуженным художником России и заслуженным деятелем культуры Омской области о том, как его личные переживания и воспоминания о родном крае переплетаются с историей Омска и находят выражение на холсте. Какие места в городе наполняют его творчество особой энергией и становятся символами городской истории. И почему он пишет сказки о доброте и красоте в мире, где так много серого?

Сергей Евгеньевич, вы всегда с гордостью говорите о своём казачьем происхождении. Что для вас значит принадлежность к казачеству?

Для меня это не столько гордость, сколько дань уважения к предкам, которые принадлежали к особому сословию в Российском государстве. Мне не нравятся современные попытки представить казаков как отдельную нацию.

Чтобы лучше понять историю России, нужно знать, как осваивались Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. В составе Сибирского казачьего войска служили не только русские, но и представители других народов. Например, сибирские татары, Муратовы, Артур и Дамир (омские художники - Прим. Ред) - их предки служили пятидесятниками в этом войске. Из-за нехватки людей в казаки верстали многих желающих. В Забайкальском казачьем войске служило более 40 тысяч бурят, у которых даже был свой лама. Именно на Кубань переселили запорожцев, когда территория Российской империи расширилась и Крым вошёл в её состав. Их переселили на Кубань, где они основали город Екатеринодар (ныне Краснодар) по указу Екатерины II.

Людей всегда не хватало, поэтому было много переселенцев из глубинки России. Отсюда названия станиц, таких как Саратовская, Казанская, Орловская, Курская. Людей переселяли на Кубань, но уже через одно-два поколения они становились казаками и забывали о своём мужицком происхождении. На Кубани до сих пор можно услышать удивительный говор, который напоминает малороссийский или донецкий суржик. Это как плавильный котёл, где смешались разные культуры и языки.

Вы носите в себе культуру, менталитет и память о предках. Почему это важно для вас?

Я всегда интересовался историей Российского государства. Даже в сложные 90-е годы я с гордостью говорил, что я русский художник. И некоторые люди даже морщились от этого. Я опираюсь в своём творчестве на знания мировой истории и культуры. В мире много художников и представителей разных народов, и это прекрасно. Я же вырос русским человеком и русским художником.

Моя мама — русская женщина с фамилией Аброськина. Среди её предков были Лупановы, Лютовы и Кругловы. А отец родом с Кубани. Мы часто туда ездили, где познакомились с уникальной казачьей культурой. Мама удивлялась, что там целую неделю празднуют, а пьяных и скандалов нет. Мои родственники со стороны матери тоже знали толк в праздниках. Они жили в деревне бывшей Пензенской губернии, которая теперь часть Мордовии. Русские люди умеют веселиться. На праздниках звучали песни, играла гармошка. Люди относились друг к другу с уважением. Если кто-то выступал, все слушали, не перебивая. Мой отец тоже мечтал научиться играть на гармошке, но тогда, во время войны, это было слишком дорогое удовольствие. Поэтому он с детства меня спрашивал: «Сынок, пойдешь в музыкальную школу?» Я отвечал: «Нет, лучше в художественную». И он соглашался. Вот так, с шести лет я уже был уверен в своем выборе.

А потом судьба привела вас в Омск — столицу сибирского казачьего войска…

Да, моя жена оказалась родом из этих мест. И здесь я уже начал интересоваться историей этого города. Я с детства, ещё с картин Сурикова, знал о покорении Сибири Ермаком. И знаете, что меня больше всего поразило? Русский человек дошёл до Тихого океана, но не уничтожил ни один народ. До Дальнего Востока добрался русский человек, но при этом ни один коренной народ Сибири - чукчи, ненцы, ханты, манси, буряты, якуты и другие - не исчез. При этом не было кровопролитных войн. Русский пахарь просто спокойно приходил вслед за казаками, осваивал землю, сеял хлеб и растил детей. Казаки несли охранную службу.

Специфика войска зависела от места проживания. У сибиряков были пограничные функции от озера Зайсан (граница с Китаем) до Омска и дальше. От Омска была переправа через Иртыш в станицу Захламинскую, затем Камышлово, Степное, Орловка и до Петропавловской, а дальше до хутора Змеиного, где начиналась территория Оренбургского казачьего войска. Были и отдельные казачьи поселения в степи, например, нынешняя Акмола (Астана), столица Казахстана. Изначально это были крепости, которые тоже строили сибирские казаки.

Я считаю, что Сибирское казачье войско — одно из самых важных в истории России. Сфера интересов уже тогда распространялась на Сибирь.

Если бы мы не пришли, то пришли бы англичане. Потому что природа не терпит пустоты, поэтому специфика сибирских казаков была особенной. Они были суровыми людьми, так как климат диктовал свои условия. Лощёные донские казаки могли даже насмехаться над ними, но в Первой мировой войне именно сибиряки проявили себя достойными воинами. И в Закавказье эти бородатые и суровые мужики разгромили турок, сражаясь на славу под руководством генерала Юденича. Это, к сожалению, забытая, потерянная страница Первой мировой войны, где все воевали достойно, но потом просто устали.

Первые ракетные установки тоже были изобретены в сибирском казачьем войске. Экспедиции Пржевальского в Азию, Китай и Монголию тоже сопровождались отрядом казаков, потому что только они могли выжить в суровых условиях. Они умели приготовить еду буквально в ладошках и прокормить хоть двух генералов. Салтыков-Щедрин не случайно же включил в свой роман образ русского мужика, способного выживать в любых обстоятельствах. Русский человек был хорошо приспособлен к жизни в экстремальных условиях, чего не скажешь о современной молодёжи.

Сибирские казаки всегда привлекали внимание своим шармом. Они часто встречаются и на картинах Верещагина, который участвовал в походах в Среднюю Азию, и у других художников.

Расскажите, каким вы увидели Омск, когда впервые сюда приехали? Чем он вас пленил?

Омск — это город под солнцем. Помните, как в книге Леонида Мартынова: Омск — это пропечённый солнцем блин. Действительно, в этом есть свой шарм. Вот этот небесный склон, по которому мчатся воздушные фрегаты, — очень точный образ. Когда в 1982 году я проехал на городском автобусе от вокзала до агрегатного завода и увидел, что с левой стороны протекает Иртыш, я был поражён. Любая река вносит свой шарм, она очищает пространство, уносит негатив.

А ещё Омск обладает огромным потенциалом, который не все замечают, но он есть. В городе живут сдержанные, достойные, спокойные люди. Омск никогда не знал потрясений и катастроф. У нас не было блокад или кровопролитных войн. Даже Колчак покинул Омск без единого выстрела, уехав на поезде. Мне правда непонятно, почему он так поступил. Если бы он отходил с частями, то не был бы так быстро арестован. Благородство здесь было ни при чём.

Когда началось возрождение казачества на Омской земле, я был в числе первых. Познакомился с настоящими сибирскими потомственными казаками, жившими здесь, в станице Захламенской.

Это казаки Вяткины, Волковы, с которыми я дружу и по сей день. Ещё я особо ценю дружбу с казаком Сергеем Горбуновым. Его семья — настоящая казачья династия, его отец Владимир и его брат - отец Александр Горбунов. который был казачьи священником. В их семье я многое узнал о быте и традициях казаков. Особенно меня поразил их уклад жизни. Они многое взяли от казахов, держа, например, по отаре овец для прокорма. Это было выгодно с экономической точки зрения. Летом их выгоняли на пастбище, где они паслись и пили воду из болотца. Работать приходилось много, без мяса было тяжело.

А вот Березовские казаки были первыми сибирскими казаками в городе Берёзове, где хранилось знамя Ермака. В 1800-х годах они передали его в Омский казачий собор, где оно потом и хранилось. В Омске вообще любой храм связан с историей сибирского казачества, потому что оно внесли огромный вклад! Даже в войне 1812 года они участвовали, хоть уже и не как казачьи части, а в качестве драгун. Под Бородино стояли напротив батареи Раевского и приняли на себя основной удар. Потери были страшные. В память о героях построили Никольский казачий собор и основали казачий кадетский корпус — единственное учебное заведение на всю Сибирь и Азию, где готовили офицеров и переводчиков для всех казачьих войск Сибири, Урала и Дальнего востока… Выпускником, кстати, был и Чокан Валиханов.

Как казачья тема отражается в вашем творчестве?

(Задумывается) Ну, как-то так… Лампасик пририсовал, и вот уже образ казака готов! — (смеётся). А если серьёзно, казаки просто почти всегда присутствуют на моих картинках. Они едут по делам, несут службу, отдыхают. Они просто живут. Мне ведь важен не только сам город — тот самый большой «блин» под палящим солнцем с Кадетским корпусом, Никольским собором, смотрами на Соборной площади… Гораздо больше меня интересуют бытовые сцены, обыденная жизнь людей. То, что происходило в этих домах, где жили люди с их интригами, страстями, радостями и горестями. Где рождались дети, возникала любовь, старело поколение, уходили на войну, возвращались... Или не все возвращались…

Мне важно, чтобы мои картины трогали зрителей за душу. Чтобы они чувствовали то, что чувствую я, что-то очень личное, сокровенное. Я не формулирую это словами, это всё на холсте, в красках, в образах. И для меня всегда интересно, как люди воспринимают моё творчество. Ведь взгляд художника, как и взгляд зрителя, уникален.

Помимо общей любви к Омску, есть конкретные места в городе, которые для вас особенно важны и находят отражение в вашем творчестве? Места силы, так сказать…

Омск – это город, который наполнен особой энергией. Но есть в нём и особенно любимые места. Одно из них – мост через Омь, где находится Серафимо Алексеевская часовня. Поднявшись туда, можно увидеть панораму города, все его архитектурные шедевры: соборы Ильинский, Кафедральный, Никольский казачий собор. Это сердце Омска, место, откуда всё начиналось. Здесь река Омь сливается с Иртышом, создавая уникальный ландшафт.

Как я чувствую эту энергию места? Даже не знаю… просто вдруг осознаёшь, что происходит нечто помимо нашей воли. Мы словно участвуем в процессе накопления энергии или сталкиваемся с творческими вызовами, которые, меня, например, волнуют как личность, как гражданина, как патриота, как россиянина или как казака. Что происходит в нашем обществе? Что нас ждёт впереди? Я, конечно, иногда витаю в облаках, как любой творческий человек, и вижу мир в другой гармонии. Мне хочется, чтобы он был лучше, чище, интереснее. Но человек сложен, и пока мы живём на этой грешной земле, будут возникать проблемы. Многие из них кроются в нас самих. Если человек это понимает, он будет бороться со своими страстями и стремиться к самосовершенствованию. Это касается и города…

Про другие места на ваших картинах расскажете.

Вот Любина роща. Ей уже нет, спилили, на месте построили гостиницу «Россия», а позже здесь открылся кинотеатр «Художественный». Чуть дальше, где сейчас находится пединститут, раньше был деревянный цирк, цирк Сичкарева. Но это место по-прежнему сильное, наполненное энергией. В то время Омск был степным городом, где было трудно найти дерево. С дровами была проблема. Не зря ведь Достоевский писал, что Омск — пыльный, заштатный город. Ветра дули здесь постоянно. На территории крепости деревья не приветствовались, так как они мешали. Но нужна была зона отдыха. Поэтому ради Любочки, бывшей жены Гасфорта, появилась Любина роща. Здесь была площадка, где разыгрывались театральные представления. Жизнь била ключом. Люди приходили сюда, общались, слушал духовой оркестр. 150 лет назад Омск был невероятно живым городом. И мне хочется ностальгировать по тем временам.

На этой картине вокзал и храм Святой Троицы. Это место пересечения судеб. Сколько людей проехало по Западно-Сибирской железной дороге, сколько переселенцев отправилось на Дальний Восток, сколько прибыло на Омскую землю. Это же целая эпоха! Освоение юга Омской области — Тавричанка, Русская Поляна, Одесское. Выходцы оттуда, из Малороссии, потому что там земли не хватало, а в Сибири её было немерено. Приходи, осваивай…

А вот Ильинская горка. Этот момент я запечатлел потому, что сам увидел эту картину. В пасмурный день я собирался поехать на праздник, когда вдруг в небе образовался такой портал. Как будто сам Илья Пророк, небесный покровитель Омска и покровитель воздушно-десантных войск, в честь которого названа церковь, дал нам знак: «Я здесь, я с вами». Настроение здесь каждый может почувствовать по-своему. Я же хотел передать свои ощущения. Сейчас храма нет, но он был. И мне больно, что мы так относимся к своей истории. Я подписал письмо о восстановлении этого храма, которое возродить не так уж трудно.

Памятник Ленину появился здесь в 1947 году. Хотели поставить памятник Пушкину, но в последний момент планы изменились. Так Ильинская горка превратилась в Ленинскую. До этого здесь уже 150 лет стоял другой памятник. Это типичная сибирская архитектура с толстыми кирпичными стенами, чтобы хранить пушнину.

А это наш кафедральный собор. Здесь проходит войсковой праздник Сибирского казачьего войска. Никольский собор, где хранилось знамя Ермака. 19 декабря, в День Николы Зимнего, отмечается войсковой праздник Сибирского казачьего войска.

На картине запечатлены казачьи части на фоне кадетского корпуса. Совершается праздничный молебен и крестный ход. Эта картина передаёт целый рассказ, как художественный фильм, а не просто фиксирует событие. Сейчас она находится в ВИП-зоне омского аэропорта, поэтому для важных гостей знакомство с Омском начинается с моих картин. Для меня, как казака и патриота, это честь!

Расскажите, как рождаются ваши картины. И как они меняются в процессе работы?

У меня мастерская на одиннадцатом этаже. Я часто наблюдаю, как меняется небо, как оно подсвечено, как облака цепляются друг за друга. Любое состояние природы я не придумываю, я его когда-то видел. Например, в этой работе три стихии: небо, вода и город. Он, конечно, изменился, но это мой взгляд на то, каким он был. Люди любят искать в моих картинах знакомые образы, которые складываются в единую линию. Вот что мы можем здесь узнать? Вот Дума, здание музея, Никольский собор. Мечети больше нет, на её месте теперь Дружный мир. Там, где Театр юного зрителя, был костел. Поэтому это место называли Площадью трёх соборов. Когда-то здесь хватало места всем: Никольскому собору, мечети и костелу.

Ещё в моём творчестве присутствует взгляд театрального художника — это моё первое образование. Хотя театр — это, конечно, прекрасно, но там всё ежеминутно и ежесекундно. Уходит поколение, уходит спектакль, остаётся только память. А живопись — это вечно. Это был мой осознанный выбор. Поэтому мои картины наполнены персонажами, населяющими Омск, и определёнными действиями. Люди начинают вспоминать, узнавать и реагировать на это. А что ещё нужно художнику? Этим мы и живём.

Над каждой картиной я работаю по-разному, это зависит от настроения. Часто нарушаю принципы, которым учили в институте. Раньше нас учили всё просчитывать, но если я всё продумаю заранее, мне становится скучно.

Поэтому я могу заложить архитектурную основу, а персонажей потом совершенно других добавить. Поменять время года и настроение. Например, это может быть мокрый, тёплый день, пасмурный зимний день с липким снегом. А может быть морозный, солнечный день, когда всё искрит и сияет. И человек в такие дни тоже меняется.

Как приходят идеи новых картин, откуда берутся образы?

Вот, например, я живу напротив музыкального театра, на улице Лермонтова. Каждое утро везу супругу в драмтеатр, где она работает. Поворачиваем мимо места, где раньше стоял Ильинский собор, проезжаем по мосту. Особенно зимой, когда город просыпается поздно, и первые лучи солнца окрашивают дома в розовый цвет, я всегда говорю Ольге: «Понимаешь, раньше в этих домах жили люди, было печное отопление. Сколько печей одновременно топилось! Вроде мороз и солнце, а город внутри тёплый». Отсюда и возникло желание передать этот тёплый свет. Я хотел, чтобы картины светилась изнутри.

Некоторых зданий, конечно, нет на моих картинах. Но я же не делаю архитектурный проект, я передаю ощущение восприятия города.

Ваши картины никогда не вызывают чувства напряжения или тревоги. Вы сознательно избегаете негатива в своём творчестве?

На самом деле, во мне живёт очень противный, злой и рассерженный горожанин. (Смеётся). Ну, конечно же я не бесчувственный чурбан. Меня тоже многое возмущает до глубины души. Но зачем выплёскивать это на холст? Нужно писать сказку – о доброте и красоте. Потому что сейчас людям не хватает этих сказок, чтобы вернуться в детство, когда мы верили в Деда Мороза, в волшебные арбузы, ягоды и грибы. Мой друг Баженов часто спрашивает меня: «Зачем ты делаешь всё таким радостным?» Я отвечаю: «Володя, а что делать, если все вокруг серые и пришибленные? Даже в наших деревнях, помню, в конце 60-х — начале 70-х годов на фоне простых деревенских печей и примитивного быта люди создавали праздник. Женщины надевали красивые, яркие платки, и это уже было волшебством».

Я вот вспоминаю свою бабушку по материнской линии. Она жила в деревне, в 18 километрах от нашего городка. Я часто ездил туда на велосипеде. Тропинка проходила через лес, но там не было бандитизма или других опасностей. Люди уходили из дома и просто оставляли палочку или веточку в двери, чтобы показать, что дома никого нет. Это было время, когда было спокойно и безопасно. Дом бабушки стоял на краю речки. Мы завтракали, обедали или ужинали, потом бежали на речку мыть посуду, а мальки и другие мелкие рыбки подбирали крошки. Всё было рядом. Вот оттуда это детское восприятие мира, которое я несу через всю жизнь. Надеюсь, и уходить я буду с верой в добро.

Омск вас тоже сразу принял? Как и вы его?

Да. Здесь у меня всё быстро сложилось. В 1986 году я переехал сюда на постоянное место жительства, а через пять лет, в 1991-м, стал членом Союза художников СССР. За эти годы я многое успел. Конечно, после окончания училища я мечтал поступить в Академию художеств, но не получилось. Успокоился, переехал в Омск и работаю здесь все эти годы. Развиваюсь, становлюсь мудрее и тоньше в своём творчестве. Я считаю, что в Омске есть место для культуры и дальнейшего развития, но нужно, например, ограничить количество мероприятий на Соборной площади и перенести их проведение в другие общественные места. Пусть концерты и праздники проходят на стадионах или в других специально отведённых местах, таких как Зелёный остров, Красная звезда, парк 300-летия Омска и т.д.

Ревностно относитесь к Омску?

Я очень переживаю за то, что благоустройство города проводят только в центре. Украшают центральные улицы, а остальным районам города не уделяют внимания. Это выглядит как показуха. Вспоминаю моего тестя, он всю жизнь прожил в Омске и очень любил цветы. В 50–70-е годы он выращивал их и участвовал во флористических выставках. А сейчас ради двух-трёх дней устраивают временные цветники из пластиковых элементов. На эти мероприятия приглашают ведущих флористов и дизайнеров из других городов.

Я боюсь, что в следующем году, когда Омск станет Культурной столицей, мы опять будем платить за приезжих звёзд, а сами окажемся ненужными. Да, в прошлом году мои студенты сделали замечательные мозаики в парке «Птичья гавань». Они будут радовать людей долгие годы, но сейчас художникам почему-то не предлагают ничего нового. Только просят подарить картины в музей. Потому что, если ты проводишь выставку в музее, ты обязан подарить картину. Музеи зарабатывают на нас, а мы пополняем их фонды. Это формализм и враньё, и мне это не нравится. Поэтому пишу о доброте, потому что иначе нельзя. Не хочу, чтобы, когда придёт время и Всевышний спросит, для чего мне были даны способности отражать мир, я ответил, что потратил их на гундёж и борьбу. Нет, так не пойдёт. Поэтому я немного повозмущаюсь, а потом уйду создавать мир своих образов, в котором мне комфортно. А о чём ещё мечтать художнику? Ты нашёл себя, стал узнаваемым. Ты к этому шёл долгие годы. Что самое главное для любого творческого человека? Узнаваемость, стиль, почерк, образ. Так что я счастлив. С шести лет я знал, что буду художником, и занимаюсь этим всю жизнь.

Текст: Ирина Леонова

Фото: Александр Румянцев и предоставлены героем публикации

Читайте также