Дата публикации: 29.01.2025

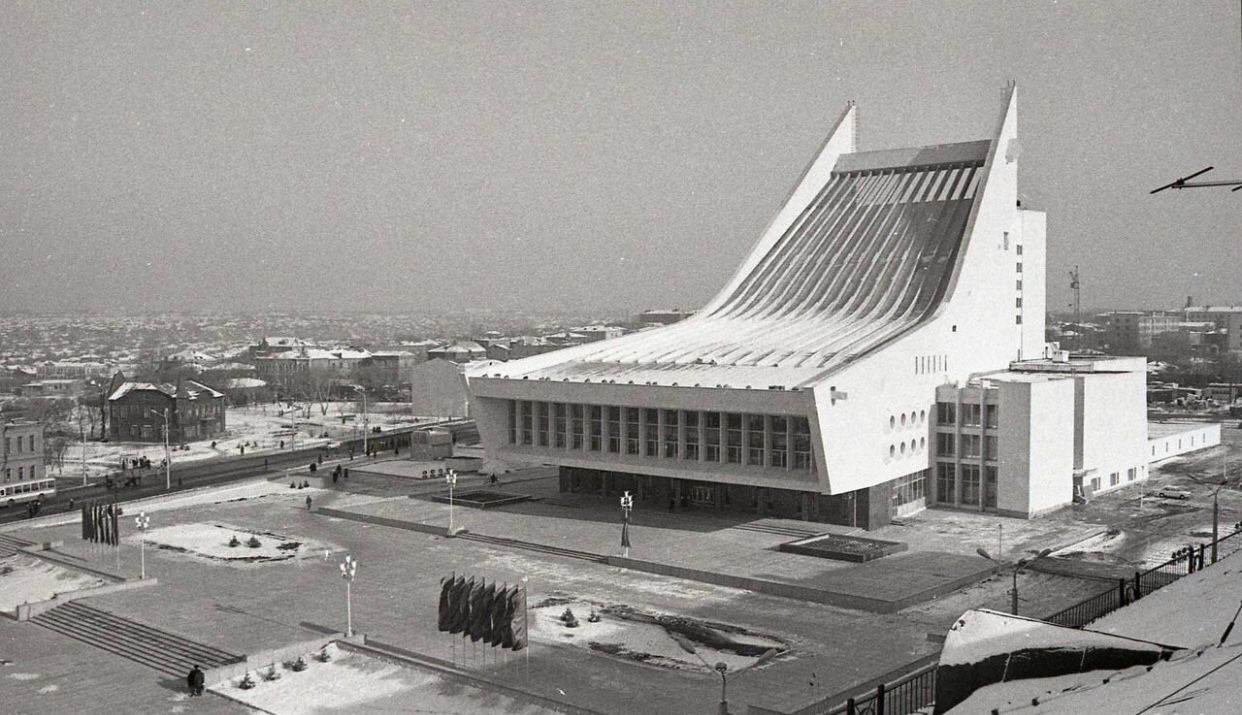

К облику центра города все омичи привыкли. Вот Соборная площадь, пожарная каланча, здание Горсовета, трамплин Музтеатра… Стоп – трамплин? Откуда в центре города трамплин? Туристы из других городов неизменно удивляются необычной форме здания, фотографируются на его фоне и задают неудобные вопросы омичам. Действительно, откуда в Омске здание такой необычной формы? Именно в этот день в 1982 году официальной премьерой оперы Тихона Хренникова «В бурю» открылся первый сезон в новом здании Омского музтеатра. Об истории уникальной постройки рассказывает «Трамплин».

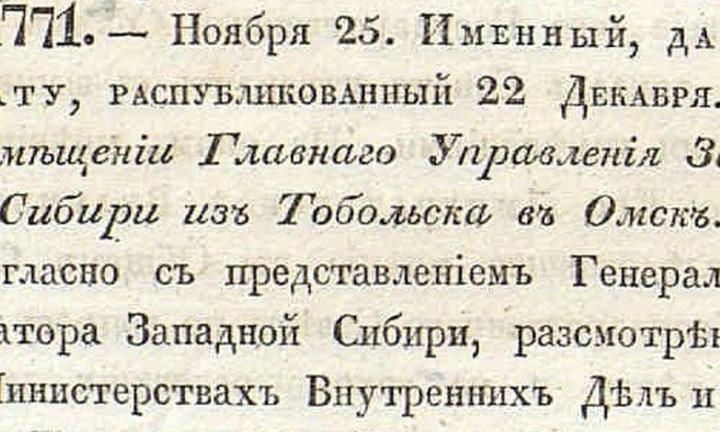

В 1947 году в Омске открылся театр музыкальной комедии – в здании бывшего Общественного собрания, Ленина, 35, а творческой базой для него стала труппа Сталинградского театра. К 1970-м годам проблема переезда в новое помещение назрела, и было принято решение строить театр в самом центре Омска, с видом на Омку.

Над проектом Омского музыкального театра работали московские архитекторы Е. Лурье, Н. Стужин, Н. Белоусова. Наталья Белоусова – внучка академика архитектуры, в 30-е годы главного архитектора Москвы Владимира Семёнова и супруга Александра Ширвиндта. В московских театральных кругах была такая шутка: Александра Ширвиндта спрашивают, кто построил Музыкальный театр в Омске? Он отвечает: «Главный архитектор Омска говорит, что жена Ширвиндта».

Для того времени здание театра было прорывным и суперинновационным, и, как и всё новое, разделило город на два противоположных лагеря. Одним категорически не нравился растущий в центре города трамплин, считалось, что он диссонирует с окружающими зданиями. Другие отмечали необычную архитектуру – и действительно, другого такого трамплина в России нет. С чем только его не сравнивали: космический корабль (не зря ж там круглые окна-иллюминаторы?), парусник, рояль, морская волна, арфа, горнолыжный трамплин… Кстати, с трамплина Музтеатра может скатиться сразу 15 лыжников – по крайней мере, так гласит омский фольклор.

Проект разработали в 1969 году, а строительство началось только в 1974-м. Но безоблачным не было – в какой-то момент проект оказался под угрозой. Для возведения здания инженеры применили вантовое покрытие – ванты должны были перекрыть весь театр и по плавной кривой спуститься от задней стены к главному фасаду здания. В результате архитекторы открыли новую конструктивную систему для необычных архитектурных форм. Но до конца идею вантов реализовать не получилось, и инженерам пришлось искать аналоги.

Строительство приближалось к концу, когда в 1980 году партия вынесла решение о запрете на возведение культурных и спортивных сооружений. Казна порядком опустела из-за недавнего строительства олимпиадных объектов, к тому же на мировом рынке не вовремя снизились цены на нефть. Музтеатр заморозили, чтобы возобновить стройку через год.

Когда обком КПСС дал указание в течение одного года завершить десятилетний долгострой и торжественно ввести в эксплуатацию здание театра, проект отделки фасадов и интерьеров поручили Альберту Каримову, который привлёк для этой работы Виктора Десятова.

Альберт Каримов в своё время рассказывал:

«Для реализации проекта Музтеатра требовались высококачественные материалы – дерево, гранит, мрамор, медь, латунь. Нужны были большие деньги, не заявленные в смете. Тогда первый секретарь обкома КПСС Сергей Манякин принял смелое решение “построить” на бумаге здание жилконторы, а деньги направить на отделку театра. Также реализовывался проект Зелёного острова — эти затраты списали на строительство мифических коровников. Именно благодаря риску руководителей той поры, самоотверженности проектировщиков и вопреки запрету строить индивидуальные здания в Омске появились уникальные постройки».

(цитата по книге Васильевой «Главный архитектор»)

Окончательно достроено здание было в 1981 году, а первых зрителей – зал рассчитан на 1200 гостей – принял в 1982 году. С одной стороны, новое здание напоминало концертный рояль, с другой стороны, парусник, развёрнутый к Иртышу. Впрочем, омичи не увидели в облике театра ни того, ни другого, и сразу стали называть здание трамплином. Но что сомнений не вызывало – такое здание в Омске было и осталось единственным. Крутой скат крыши расширялся книзу и раскрывался огромным остеклённым экраном фасада. Крыша сначала была серой, затем стала терракотовой.

Как потом скажет Десятов, получилось воплотить только 70% от задуманного – но и это поразило омичей. В интерьере много необычных находок: здесь и светильники в виде чаш-факелов из античных театров, и гардеробные стойки, обшитые листами меди с вытравленным рисунком, и специальный отделочный камень – туф – привезённый из Армении, чтобы украсить лестницы и стены фойе. Портал украсил бронзовый рельеф скульптора Фёдора Бугаенко, впервые в Омске художником Михаилом Слободиным были выполнены паяные витражи по классической технологии, на боковых стенах фойе второго этажа расположились большеформатные полотна художников Ростислава Черепанова и Евгения Куприянова. Всё от декоративных люстр до ограждений лестниц было выполнено на омских предприятиях. Например, кресла для зрительного зала выпущены на ПО «Полёт» и проверены по всем строжайшим стандартам авиаотрасли.

Вместе со зданием театр получил и новый статус: к музыкальной комедии и оперетте в репертуаре добавились опера и балет, на работу пришли выпускники консерваторий, солисты балета, увеличился состав хора и оркестра.

В 1995 году на площади перед театром был устроен цветомузыкальный фонтан (архитекторы А. М. Каримов, В.Д. Киясов, художник-дизайнер И.А. Вахитов). Здание Музыкального театра пережило реконструкцию в начале 2000-х годов, но до сих пор остаётся своеобразной архитектурной «доминантой» центральной части города.

Автор: Ирина Баландина

Фото: открытые источники, музей Омского Музыкального театра