Дата публикации: 9.05.2025

К середине 1942 года всем уже было очевидно – план блицкрига провалился, и немецкие войска увязли в городских боях. Советские воины сражались за каждый сантиметр родной земли – не сдавался голодающий Ленинград, Сталинградская битва длилась около 200 дней и закончилась победой Красной Армии, в 1942 году состоялась многомесячная Ржевская битва, ставшая одной из самых кровопролитных в мировой истории. Весомого перевеса не было ни у той, ни у другой стороны – успешные наступления перемежались поражениями.

Омск в эти тяжёлые месяцы стал не только тыловой столицей – отсюда на фронт отправлялись тысячи сибиряков-добровольцев. Их подвиги не так широко известны, но не забыты земляками. Сегодня – история подвига 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады, сформированной в Калачинске.

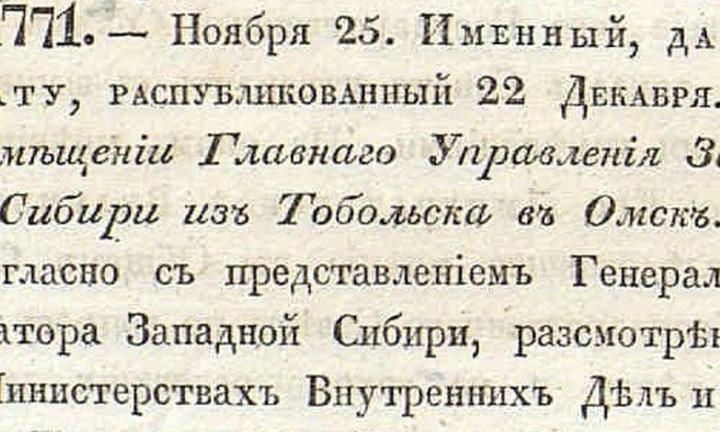

Воинское формирование появилось в сентябре 1942 года. Главный критерий для отбора – умение ходить на лыжах, поэтому большую часть бригады составляли крепкие деревенские парни, охотники и спортсмены. Средний возраст – 18-19 лет. Были среди них и выздоровевшие красноармейцы, выписанные из омских госпиталей. В Калачинск прибыли также призывники с Алтайского края, Новосибирской области и две команды шахтеров угольных шахт из Александровска-на-Сахалине и калийных рудников из г. Березники Пермского края. Командиром бригады стал кадровый военный, полковник П.М. Акимочкин. Вначале сибиряков обучали ходить на лыжах, стрелять и бросать гранаты – курс длился 3 месяца.

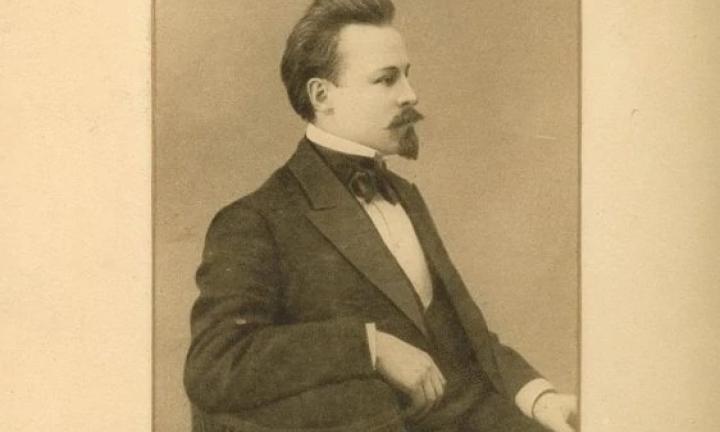

Полковник Пётр Акимочкин

13 января 1943 года 30-я лыжная стрелковая бригада отбыла на фронт. В её состав входило без малого 3000 человек, из средств передвижения 383 лошади, 33 автомобиля, из них 30 грузовых. Большая часть солдат передвигалась на лыжах. В таком составе подразделение поступило в распоряжение командующего Брянским фронтом – тогда оно было самым молодым формированием на этом направлении.

Линия фронта тогда была весьма неровной – по всей линии были глубокие клины то в немецкий, то в советский тыл. Сталинградская битва выиграна Красной Армией, и воодушевлённый Сталин решает соорудить для немцев ещё один котёл: поймать в окружение крупнейшую Орловскую группировку фашистских войск. Для этого нужен мощный удар через Курск, Севск и Брянск. Войска, высвободившиеся из-под Сталинграда, выгружаются в Курской и Орловской областях. Зима выдалась морозной и снежной, колёсный транспорт завяз в сугробах, поэтому тащить всё приходилось на себе – от продовольствия до ящиков с патронами. Поэтому лыжники – одна из немногих частей, оставшихся боеспособными к концу долгого 400-километрового пути.

1 марта Севск был взят Красной Армией, и танкисты повернули на Брянск, а кавалеристы и лыжники – на запад. Так начался Севский рейд, героический и почти забытый. К середине 1943 года запасы оружия были истощены, поэтому приходилось воевать трофейным. Не было патронов, продовольствия и фуража, у лыжников были только стрелковые ружья, бесполезные против танков, но всё же солдаты 30-й лыжной бригады и других частей нанесли сокрушительный удар врагу, глубоко войдя в его тыл. За 10 дней рейда кавалеристы и лыжники разрушили все немецкие коммуникации, склады, мосты на протяжении более 100 км от Севска на запад. Была выведена из строя железная дорога Москва-Киев от Хутора Михайловского до Суземки, уничтожены все немецкие гарнизоны и базы.

12 марта казаки и лыжники переправились через Десну, и немцы, пытаясь предотвратить окружение, бросили на них танковые дивизии и лыжные батальоны. Когда Рокоссовский отдал приказ отступать, было поздно – лыжники оказались в окружении. Днём они держали оборону, а ночью совершали вылазки, атакуя немецкие танки.

Из воспоминаний Ивана Прокопьевича Ионенко, командира отделения 30-й лыжной стрелковой бригады:

«В составе 30-й лыжной бригады я выехал на фронт в январе 1943 года. Ехали в теплушках — товарных вагонах до станции Ефремов Тульской области, где наш эшелон разгрузили, и мы на лыжах пошли до города Ливны, где в это время вели тяжёлые бои наши войска. Я был направлен санинструктором в артдивизион 45-ых миллиметровых пушек. Тяжёлые, кровопролитные бои шли в тот период под Севском, который и для нас, и для немцев являлся важной стратегической точкой.

Вспоминаю один из эпизодов боя, в котором был убит и командир орудия, и наводчик, в живых остались лишь заряжающий, подносчик снарядов, ездовой и я. В это время из-за поворота дороги показался немецкий танк и одна самоходная танкетка. Я оттащил от орудия убитых командира и наводчика, мы разбросали полностью станины, я присел на колено у прицела, скомандовав заряжающему: «Заряжай бронебойный!», – поймал в прицеле танк и выстрелил.

Снаряд попал в правую гусеницу и танк завертелся на месте. Правая гусеница слетела с катков, а я тем временем вторым снарядом попал в нижнюю часть башни танка и башню заклинило. Танк заглох и опустил вниз орудийный ствол. Не успели мы зарядить третий снаряд, как танкетка скрылась за бугром насыпи по направлению к немецким позициям. А тем временем подоспела наша пехота и мы пошли в наступление.

За этот подбитый танк мне вручили орден Красной Звезды, а заряжающий и подносчик были награждены медалями «За боевые заслуги». И лишь много лет спустя — 28 января 1985 года меня нашла награда — мне вручили второй орден Красной Звезды, которым я был награждён в 1943 году за стойкость, мужество, героизм, проявленные в боевых операциях по освобождению Севска».

17 марта началась оборона Севска – её вели только три подразделения, в числе которых и 30-я лыжная бригада Акимочкина. Подкрепления ждать было неоткуда. 19 марта немцы ворвались в город, и начались затяжные уличные бои. В ночь на 22 марта лыжники Акимочкина и казаки захватили немецкий штаб, сожгли танки целого полка и отбросили немецкие и венгерские части на несколько километров из центра города.

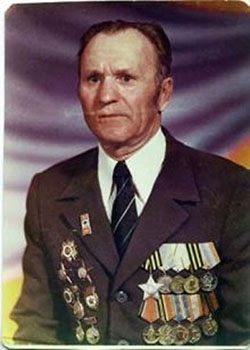

Николай Игнатьевич Шак

Тогда немцы пошли в обход Севска, усилив напор непрерывными бомбардировками и миномётными обстрелами. Защитники города оказались без боеприпасов, отрезанные от своих. 26 марта немцы снова ринулись в атаку на город – огнемётные танки сожгли всё вокруг, снег растаял полностью. К утру умолкла единственная советская пушка и отдельные очаги обороны – защищать город стало некому. Из 3000 омичей в живых осталось около 150, почти полностью погибла и 28-я алтайская лыжная бригада, сражавшаяся с ними бок о бок. Лыжную бригаду пришлось расформировать, а оставшиеся в живых были разделены по другим подразделениям.

Вокруг Севска бои велись до середины апреля. Немцы понесли здесь колоссальные потери, и оборона стабилизировалась. В итоге героических усилий советских войск образовалась знаменитая Курская дуга, прошедшая по полностью сожжённому Севску. Здесь состоится сражение, после которого всем станет понятно – фашистской Германии не победить в этой войне.

Первый слёт ветеранов-лыжников. Омск. 1980 г.

Однако цена была высока – только в Севском рейде и при обороне Севска погибло более 15 тысяч советских воинов, среди которых больше 2000 омичей-лыжников. Каждый метр заново отстроенного Севска обильно полит их кровью. Генерал-майор Ягодин, командир 3-й гв. Кубанской кавдивизией в своем отчете о боях за Севск в апреле 43 г. писал: « …в полках уцелело по 25-30 человек. И то в основном расчеты минометов. Люди смертельно уставшие, но готовые выполнить любое задание…»

Большинство павших в той битве похоронены прямо там, на улицах Севска, без крестов и памятных табличек. До 1976 года о подвиге омских и алтайских лыжников никто не знал – тогда не принято было говорить о поражениях, а генерал Крюков, командовавший Севским рейдом, был репрессирован и провёл несколько лет в тюрьме.

Поисковики до сих пор ведут активную работу по розыску тел павших, помогая обрести память их потомках. Результаты их работы говорят о небывалом героизме вчерашних мальчишек – в окопе у «поднятых» трех бойцов 28 лыжной бригады из роты лейтенанта Мезенцева, прикрывавших отход части, найдены следы от костра, значит, алтайцы держались здесь больше суток. У ног пулемётчика – гора стреляных гильз высотой в полметра, у ног других бойцов – сотни автоматных и винтовочных гильз. Сражались здесь до последнего вдоха – у погибших остались полные пулемётные и автоматные диски, в карманах много патронов и гранат. У каждого погибшего от мины или снаряда – добивающий выстрел в голову, их боялись даже мёртвыми.

В 2010 году в Севске, на одном из домов в центре города, где располагался штаб лыжной бригады, открыли памятную доску, а в 2011 году здесь же установили памятник омским воинам, а также заложили кедровую аллею Славы, где сам маршал Язов высадил именное дерево.

Через год такой же памятник установили в Калачинске. На его открытии присутствовали ветераны 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады Михаил Васильевич Колупаев, Павел Васильевич Грицына, Константин Терентьевич Исаков, Николай Игнатьевич Шак и др.

Никто не забыт. Ничто не забыто.

Автор: Ирина Баландина

Фото: Калачинский краеведческий музей