Дата публикации: 15.05.2025

В Омске после масштабной реконструкции освятили Свято-Никольский казачий собор – старейший храм города и единственный уцелевший войсковой храм в Сибири, переживший советскую эпоху.

Этот храм – не просто уникальный памятник архитектуры и единственный в Западной Сибири образец классицизма, имеющий статус федерального значения. Это живая страница истории Сибирского казачества. В стенах этого собора веками молились казаки, благословляя воинов на защиту Отечества, и чтили память павших героев. Храм помнит визиты цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) и председателя Совета Министров Петра Столыпина. Пережив годы забвения в советское время, когда в нём размещались и детский сад, и кинотеатр, Свято-Никольский собор возродился во всём своём великолепии, чтобы вновь стать духовным центром Омска и всей Сибири.

Об удивительной истории этого храма, о его связи с казачеством, о знаменитых гостях и о том, как ему удалось выстоять в непростые времена — читайте в нашем материале.

История собора неразрывно связана с Сибирским казачьим войском. Возведённый почти 200 лет назад силами казаков, он всегда был их духовным центром. Здесь благословляли воинов, отправлявшихся на защиту Отечества, и служили панихиды по павшим героям. Площадь перед собором становилась местом проведения торжественных парадов казачьих войск. Сегодня, как и прежде, в соборе ежедневно совершаются богослужения, Таинства и другие православные обряды.

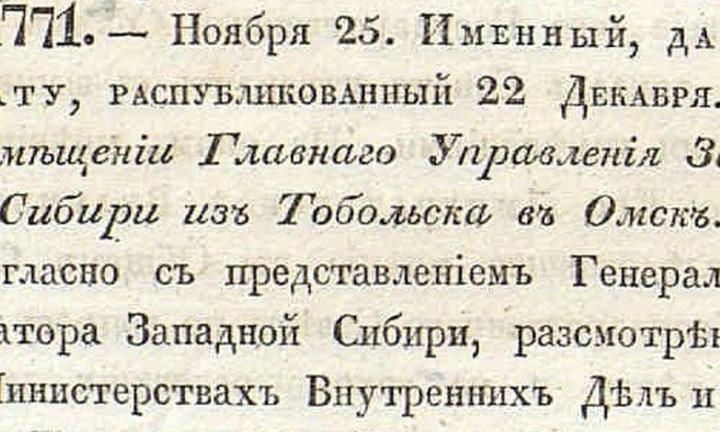

Согласно данным священника Омско-Тарской епархии С. В. Голубцова, Свято-Никольский собор является единственным уцелевшим войсковым храмом на всей территории России, в то время как соборы Донского и Кубанского казачьих войск были уничтожены. Инициатором строительства Никольского храма в Омске выступил временно исполняющий обязанности командующего Сибирским казачьим войском А. М. Лукин. Святой Николай Чудотворец издавна почитался казаками как покровитель, поэтому большинство храмов в Сибири возводились именно в его честь. В 1829 году А. М. Лукин обратился с просьбой о строительстве нового каменного храма во имя святителя Николая Чудотворца в Казачьем форштадте, учитывая значительное количество военнослужащих в городе и недостаточное количество церквей.

Никольский Казачий собор в 1915 году

В основе архитектурного замысла Свято-Никольского собора лежат чертежи выдающегося русского зодчего Василия Стасова, который в 1826 году спроектировал в Санкт-Петербурге церковь во имя Святого Николая Чудотворца. Этот проект, воплощавший принципы высокого классицизма, представлял собой прямоугольный храм с дорическими портиками и полусферическим куполом на высоком цилиндрическом барабане с арочными окнами. В Омске архитекторы Пётр Праман и инженер-полковник Лещев творчески переработали проект Стасова, внеся в него изменения. Строительство велось под руководством инженер-поручика Николая Лещева, специально вызванного из Томска, и подрядчика Тараса Лысакова, крепостного крестьянина из Нижегородской губернии, имевшего опыт строительства церквей в Западной Сибири.

Собор представляет собой кирпичное одноэтажное здание, выполненное в форме корабля. Высота до основания шпиля колокольни составляет 24 метра, а до креста – 33,5 метра. Три входа в собор оформлены дорическими портиками. Главный фасад украшен дорическим портиком с декоративными деталями и массивным фронтоном. Двухъярусная колокольня имеет квадратный нижний ярус с арочными проёмами и восьмигранный верхний ярус звона с такими же проёмами. Завершает колокольню высокий шпиль с крестом.

Рисунки для иконостаса были заказаны Стасову, а устройство внутреннего убранства было поручено сотнику Шевелеву в соответствии с замыслом архитектора. Иконы были написаны академиком живописи Михаилом Мягковым из Барнаула и художником Петром Скороспеловым. Иконостас был изготовлен мастерами из Екатеринбурга Батовым и Дулиным. Колокола были отлиты на Локтевском горном заводе, а медные кресты пожертвовал владелец Верхне-Исетского завода Яковлев.

Закладка Никольской казачьей церкви состоялась 15 мая 1833 года под руководством архитектора С. Е. Татаринова. Возведение храма продолжалось в течение десяти лет. Несмотря на некоторые недоделки, в 1840 году были освящены два престола церкви: южный – во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, северный – во имя Георгия Победоносца. Главный престол во имя святого Николая Чудотворца был освящён лишь в 1843 году.

С момента своего основания Никольский храм стал духовным центром Сибирского казачьего войска и настоящим украшением Омска. Основные средства на содержание храма поступали от казаков и священников.

Торжество по случаю приема Сибирским казачьим войском Георгиевского Знамени.

Омск, 1903 год.

В 1883 году Свято-Никольский собор принял ценные исторические реликвии: из Берёзова, уездного города Тобольской губернии, было передано знамя Ермака, которое, по преданию, было подарено ему Строгановыми перед походом в Сибирь. Вместе с ним в собор поступили 12 знамён казачьих полков.

Знамя Ермака представляло собой холщовое полотнище, на одной стороне которого был изображён Святой Великомученик Димитрий Солунский, поражающий копьём лежащего на земле татарского хана, а в верхнем правом углу – Спаситель с Евангелием. На другой стороне был изображён Архистратиг Божий Михаил на коне, поражающий копьём чудовище, выбежавшее из разрушенной мечети. В верхнем углу, с левой стороны Архангела, был изображён Спаситель с потиром, дискосом, лжицею и копьём перед ним.

По легенде, когда это знамя было поднято над первыми рядами атакующих казаков, оно повергло в ужас хана Кучума, уверенного в лёгкой победе. Вид Всадника, разящего змея, заставил хана и его воинов броситься в бегство.

Дореволюционное фото подлинника знамени Ермака

В начале 1918 года, во времена большевистской смуты, атаман Анненков, стремясь привлечь на свою сторону сибирских казаков, совершил смелый поступок. С партизанским отрядом он ворвался в Омск, захваченный красными, и вынес из Никольского собора знамя Ермака и войсковое знамя, посвящённое 300-летию дома Романовых. Под развевающимся знаменем Анненков увёл свой отряд по льду Иртыша в Кокчетавские степи, а затем вернулся, чтобы возглавить антибольшевистское сопротивление в Сибири. В декабре он вернул знамя Ермака Сибирскому казачьему войску.

Реликвию поместили в Никольский собор из войсковой управы. После падения правительства Колчака никто не смог повторить подвиг Анненкова, и знамя, вероятно, было уничтожено большевиками. Однако существуют и другие версии. Согласно одной из них, анненковцы, не желая оставлять святыню врагу, вывезли знамя в Семиречье, а затем в Синцзян. По другой версии, казаки эвакуировали знамя, но оно погибло во время Ледяного похода генерала Каппеля. Третья гипотеза гласит, что знамя Ермака было спрятано в Омске из-за ветхости полотна.

Сохранились копии знамени, сделанные после его прибытия в Омск с генералом Колпаковским. Одна из копий находится в Омском историко-краеведческом музее. К 280-летию Омска в 1996 году была изготовлена копия одной из сторон знамени Ермака, которая сейчас хранится в Никольском войсковом казачьем соборе.

Ранее «Трамплин» уже разбирался в истории легендарной реликвии, о чём подробнее можно почитать ЗДЕСЬ

В июле 1891 года Омск посетил цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II), который принял участие в Божественной литургии в Никольской казачьей церкви и принял парад казачьих войск. Храм также посещал председатель Совета Министров Пётр Столыпин в 1910 году. В разное время в храме также молились такие известные личности, как Л. Г. Корнилов и А.В. Колчак. Кроме того, в Никольском соборе были крещены будущий известный поэт Л. Н. Мартынов и будущий генерал-лейтенант Д. М. Карбышев.

Приход Казачьей церкви внёс значительный вклад в развитие образования в Омске. В 1897 году при церкви была открыта церковно-приходская школа для девочек. Позднее в приходе храма были созданы войсковой казачий пансион, два приходских училища, Николаевское мужское училище и две казачьих школы в посёлках Черемуховском и Новом. В 1914 году при храме открыли Никольский детский приют для горожан и казаков. В 1916 году храм получил статус Собора Сибирского казачьего войска.

Трагическая страница в истории Свято-Никольского собора началась в 1920 году с национализации имущества и ареста священника о. Сергия Дмитревского, который впоследствии был расстрелян. Несмотря на заключённый в 1921 году договор с «Общиной христиан православного исповедания» на пользование зданием, государство продолжило конфискацию храмовых ценностей.

Вскоре община столкнулась с трудностями в регистрации и удержании помещения из-за противодействия группы «Живая церковь» и поддержки её местным политическим руководством. В 1923 году произошло очередное «изъятие ценностей в пользу голодающих», включая серебряные ризы и другие предметы. Ценная церковная библиотека, насчитывавшая 500 книг, и знамёна воинских частей, хранившиеся в храме, были переданы в музей. В том же году были убиты две прислужницы-монахини.

Сад “Профинтерн”. Вид на Никольский казачий собор, 1920-е гг.

В 1924 году договор с общиной был расторгнут, а церковные облачения переданы в Ильинскую церковь. В мае собор был передан живоцерковникам. Архиепископ Омский Виктор (Богоявленский) неоднократно, но безуспешно, пытался вернуть храм, чтобы сделать его кафедральным.

Архив Никольского собора, состоявший из 150 томов, и библиотека были почти полностью утрачены, находясь в подвале церкви. Серебро было передано в Омгубфинотдел. К 1927 году разграбленный храм пустовал, а община, состоявшая всего из 31 человека, не имела помещения.

В 1928 году в здании был обнаружен притон, что свидетельствовало о полном разорении храма. Вскоре после этого городской совет принял решение о передаче здания под «культурные нужды», которое было подтверждено Окрисполкомом в 1929 году.

В 1930 году ВЦИК утвердил закрытие Никольского казачьего собора. Колокола были сняты, а имущество, в первую очередь иконы, бесследно исчезло. Кровля купола и колокольня были разобраны, а над трапезной и притвором надстроен третий этаж.

Вывоз колоколов Омского Никольского войскового казачьего собора, январь 1930 г.

В разные годы в здании размещались клуб «Строитель», управление культуры, музыкальная школа, управление кинофикацией, а затем кинотеатр «Победа».

Здание Омского Никольского войскового казачьего собора, занятое кинотеатром "Победа"., 1940-х гг.

В 1960 году собор едва не снесли, но его спасли протесты интеллигенции. После 1966 года здание пришло в запустение. В 1970 году было принято решение о сносе Никольской церкви, но благодаря усилиям художника К. Щекотова, заведующего отделом культуры горисполкома В. Чернышёва, управляющего трестом Б. Карасикова и архитектора М. М. Хахаева храм удалось отстоять. В конце 1970-х - начале 1980-х годов были

Никольский собор в Омске неразрывно связан с историей уникального органа, справедливо прозванного «омским европейцем». Именно здесь, в 1983 году, состоялся первый в городе органный концерт, ставший настоящим культурным событием. Созданный чешской фирмой «Ригер-Клосс», этот гигантский инструмент, прибывший в Омск в отдельном вагоне и насчитывавший 3700 труб, был настоящей гордостью Сибири. В стенах собора орган звучал до 90-х годов, пока здание не было передано православной церкви. Чтобы сохранить инструмент для города, его перенесли в кинотеатр «Художественный», где после реставрации он до сих пор продолжает радовать слушателей.

Концерт камерного оркестра в бывшем здании Свято-Никольского собора, 1986 год

В 1970-е годы, благодаря усилиям общественности и деятелей культуры, здание было признано памятником истории и архитектуры, и начались реставрационные работы.

С 1991 года Свято-Никольский собор стал местом притяжения для различных культурных и духовных событий. Здесь проходили миротворческие конференции, межконфессиональные встречи, благотворительные концерты и заседания Круга Сибирского казачьего войска. При соборе работала воскресная школа, а в 1992 году состоялось учредительное собрание Омского отделения Международного фонда славянской письменности и культуры.

Знаковым событием стало возвращение собора Омской епархии в июне 1998 года. Этому предшествовали активные просьбы верующих и поддержка Сибирских казаков, благодаря которым орга́н, находившийся в здании храма, был перенесен в помещение бывшего кинотеатра.

В период с 2014 по 2022 год в храме проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы: укреплён фундамент, восстановлены кровля и фасад, выполнен капитальный ремонт всех внутренних помещений и заменены инженерные системы.

Сегодня Свято-Никольский казачий собор вновь сияет во всём своём великолепии, являясь не только памятником истории и архитектуры, но и духовным центром для жителей Омска и всей Сибири.

Автор: Ирина Леонова

Фото: Сергей Сапоцкий, pastvu.com, Официальный сайт Свято-Никольского Казачьего собора