Дата публикации: 19.05.2025

Главный символ присоединения Сибири к России до революции хранился в Никольском казачьем соборе. Реликвию выносили крайне редко, только во время главных городских праздников. Стяг был так значим для воинства, что донские казаки просили императора передать знамя им, но получили отказ. А в феврале 1918 года лидер белого движения, атаман Борис Анненков ворвался в собор и вывез реликвию. История утраты знамени так же, как и его появления, окутана множеством легенд.

Объясняет их уникальная выставка-исследование «Знамя Ермака», которая открылась в Омском государственном историко-краеведческом музее.

Культурный код

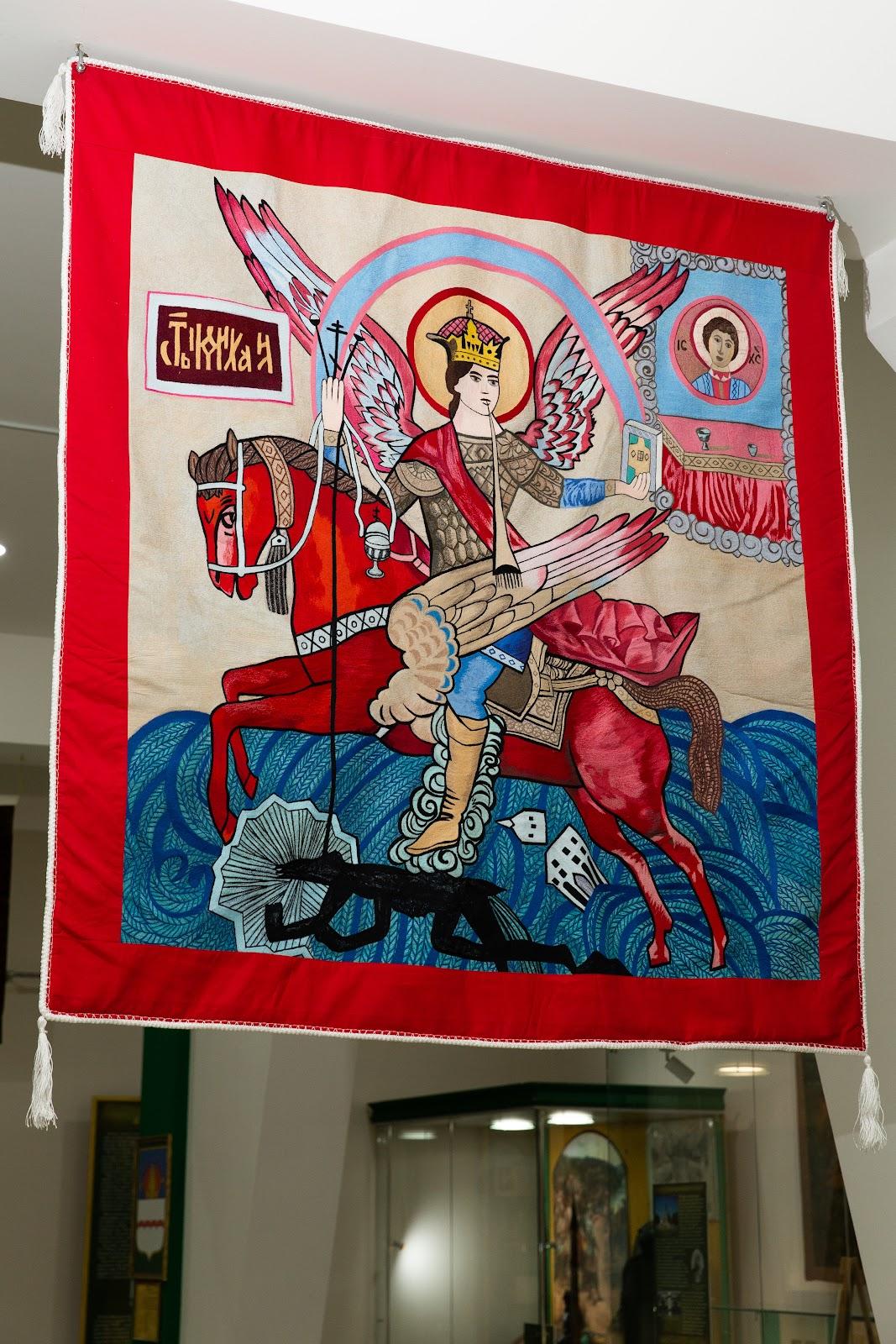

«Церковь, в которой хранится знамя Ермака» — так на дореволюционных открытках подписывали Никольский собор. Казачья святыня хранилась под стеклом возле алтаря. Омичи могли видеть либо одну сторону знамени, либо другую. На правой был изображён архангел Михаил, предводитель всего Небесного воинства, на левой — Димитрий Солунский, он почитался как покровитель и предводитель сибирского казачества. Реликвия таинственно исчезла после 1918 года, но до наших дней сохранились рисунки, описания современников, а также копия, которую создали казаки 12О лет назад.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

«Знамя Ермака — это старейшая реликвия, которая относится к городу Омску. Это очень важная часть культурного кода, сознания омичей. Поднять пласты истории, воссоздать часть нашего прошлого и настоящего, рассказать о ней как можно более широкому кругу — наша задача. Сама идея родилась из экскурсии по краеведческому музею. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и митрополит Омский и Прииртышский Дионисий совместно приняли решение о воссоздании знамени Ермака как стержневого проекта в истории. Я уверен, мы подойдём во всеоружии со знаменем Ермака к статусу Омска как культурной столицы России 2026 года».

Столица казачества

В Никольский собор стяг попал из Берёзова. В этом остроге обосновалась часть дружины Ермака после разгрома войск хана Кучума. В 1762 году он стал уездным городом Тобольского наместничества, а в 1827 году тобольский губернатор Бантыш-Каменский приехал в Берёзов, где потомки покорителей Сибири показали старинное знамя и рассказали, что с ним Ермак и отправился в свой знаменитый поход. Стяг передали в Тобольск, затем он вернулся в Берёзов, а в 1883 году его отправили в Омск. Тогда здесь располагался центр всего сибирского качества.

Но было ли это знамя тем, с которым Ермак шёл покорять Сибирь? Мнения современных историков расходятся. Одни отвечают утвердительно, но большинство предполагают, что оно было изготовлено позже в память об исторических событиях.

«Искусствоведы, занимавшиеся образом архангела Михаила, изучив те изображения, которые сохранились до нашего времени, приходили к выводу, что это знамя было изготовлено спустя 100 лет после похода Ермака, в конце XVII века. Нам доподлинно известно, что примерно в эти годы Семён Ульянович Ремезов изготовил семь камчатных знамён для казачьих полков. Не исключается, что автором того знамени Ермака, которое хранилось в Никольском казачьем соборе, и был этот выдающийся сибиряк», — рассказывает директор Омского государственного историко-краеведческого музея Пётр Вибе.

Семён Ремезов — фигура эпохальная не только для Сибири, но и для всей России. Под его руководством и по его чертежам был построен единственный в Сибири каменный кремль в Тобольске, он исследовал Сибирь и составлял её карты, писал иконы, проводил исторические и этнографические исследования и создал первый атлас Сибири.

Был ли Ремезов создателем знаменитого стяга или всё же его сделали раньше для дружины Ермака, ещё предстоит окончательно установить, но тот факт, что омское знамя было для казаков величайшей ценностью, сомнению не подлежит.

Пётр Вибе, директор Омского государственного историко-краеведческого музея:

«В конце XIX века донские казаки очень хотели забрать знамя, хранившееся у нас Омске, но император принял решение, что оно останется в Омске. Тогда донские казаки приехали в Омск, сделали зарисовки, собрали всю необходимую информацию и изготовили своё знамя, которое передали одному из полков, отправляющемуся на русско-японскую войну. Это знамя стало боевым знаменем одного из казачьих полков. В годы Гражданской войны казаки увезли его в Чехословакию, оно находилось в Праге, в пражском музее, и только в 1946 году после окончания войны знамя вернулось в Новочеркасск».

Знамя из музея донского казачества стало жемчужиной выставки. Оно было изготовлено в 1903 году. На сегодняшний день это самое точное воспроизведение знамени, хранившегося в Омске. Но отличия всё же есть.

Ольга Блинова, заведующая отделом музейных публикаций Омского государственного историко-краеведческого музея:

«На стороне с архангелом Михаилом в правом верхнем углу, где должен быть Предвечный Младенец, изображена Богоматерь Владимирская. Этот образ очень почитался на Руси и был более понятным. И ещё интересно, что на донском знамени архангел держит в руках не Евангелие, а Град Небесный. С другой стороны знамени, где изображён Димитрий Солунский, конь светлого цвета — белый, небесный цвет, но мы точно знаем, что конь на знамени Ермака был тёмным: либо коричневый, либо, как сказано у Знаменского, тёмно-зелёным. Мы предполагаем, что шло просто выгорание цветов».

Рисунок на донском знамени выполнен масляными красками или темперой — краской на основе материалов, замешанных на яичном желтке. В такой технике обычно делали иконы.

Дар музею

Лучше понять отличия помогает другое знамя, которое встречает посетителей на входе. Оно было сделано для церкви Димитрия Солунского в Тобольске, но меценаты Аркадий Елфимов и Святослав Капустин решили передать уникальную работу в дар музею.

«Для нас это очень ценное приобретение. Интересно, что здесь представлены обе стороны. Кроме того, здесь представлен сюжет полностью, без искажений. Мы можем сказать так: что здесь изображено, то было изображено когда-то и на знамени Ермака.

Архангел Михаил на Руси считался покровителем всего русского воинства. Он поражает копьём дьявола. Это изображается конец времён. Он трубит, возглашая Страшный суд, воскресение мёртвых. Господь в образе Предвечного Младенца уже готов судить души умерших. На обороте — Димитрий Солунский.

Иконописный сюжет называется «Чудо Димитрия Солунского». Сам святой был погребён в Фессалониках. И когда они были осаждены болгарским царём-язычником Калояном, по библейской легенде, великомученик восстал, сражался с Калояном и пронзил его. Но в русской традиции Димитрий Солунский считался покровителем русского воинства в борьбе с татаро-монголами, а Сибирское ханство — это один из осколков того ханства. И образ становится таким: Димитрий Солунский попирает хана Кучума. Связано это было ещё и с тем, что решающая битва с Кучумом произошла в День памяти Димитрия Солунского 26 октября 1582 года», — поясняет Ольга Блинова, один из авторов выставочного проекта «Знамя Ермака».

Аркадий Елфимов, председатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», книгоиздатель, историк, меценат рассказал:

«Нашему фонду в этом году исполнился 31 год. Почти три десятилетия фонд дружит с предпринимателями Омска и вашей выдающейся, блистательной интеллигенцией. Мы ведём строгий учёт наших благотворительных дел. За время работы на 45 миллионов рублей мы передали культурных ценностей из Тобольска культурным центрам Омской области. Несколько лет назад к нашей деятельности подключился Святослав Николаевич Капустин. В «Ночь музеев» мы решили предоставить два подарка Краеведческому музею Омска — это знамя Ермака и медаль. Думаю, самая яркая страница в истории города — это белая столица России. Александру Васильевичу Колчаку в прошлом году исполнилось бы 150 лет. При финансовой поддержке Святослава Николаевича мы в Санкт-Петербургском монетном дворе отчеканили уникальную медаль, посвящённую Колчаку. Её автор — Александр Васильевич Бакланов, главный художник Гознака. Этого замечательного художника, медальера ценят как в России, так и за рубежом.

Что касается знамени Ермака, я уже три десятка лет и больше занимаюсь парком «Ермаково поле». Сегодня это визитная карточка Тобольска. Там стоит часовня в честь Димитрия Солунского. Как известно, Ермак взял Сибирь, занял столицу Сибирского ханства в день Димитрия Солунского. Это был знак русскому народу — Сибирь ваша! После этого Россия становится великой империей. Я думал, как восстановить знамя, которое хранилось у вас в Свято-Никольском казачьем соборе, советовался с вашими специалистами. Акварельный рисунок сделал художник из Красноярска Константин Семёнович Войнов. По нему мастерские в Тобольске вышили две стороны знамени. Это ручная работа. Вышивали месяц одну сторону, месяц — другую».

Святослав Капустин, основатель и руководитель Группы компаний «Трамплин», предприниматель и меценат отметил:

«Присоединение Сибири — значимая веха в истории нашего государства. В царские времена это помогло не только расширить территории, но и получить доступ к ресурсам и создать новые торговые пути, что позволило достичь экономического роста и укрепления позиций России в мире. В годы советской власти Сибирь стала надёжным тылом, обеспечивая потребности фронта и героически приближая Победу в Великой Отечественной войне. Сегодня тема Сибири, её огромного потенциала, богатства, силы и возможностей для страны не менее актуальна. Уверен, за Сибирью будущее. Вся надежда на нас, сибиряков! И так сложилось, что мы снова под знаменем Ермака, и все его символы как никогда актуальны — мы воюем с внешними врагами, и нам предстоит побороть своих внутренних демонов, чтобы прийти к победе, к новому витку развития и процветания нашей страны и мира».

Икона как знамя

Ещё один уникальный экспонат — икона архистратига Михаила из разрушенного Воскресенского собора города Берёзова.

«Эту икону тоже называли знаменем Ермака, потому что в те времена иконы выполняли не только религиозную функцию, но и выступали военным атрибутом. Сейчас мы занимаемся ещё и атрибуцией этой иконы. Я буду проводить консультации в Москве, в институте Сурикова с реставраторами и специалистами. Мы получим более точную дату создания иконы. Таким образом, по крупицам мы воссоздаём историю», — рассказывает Пётр Вибе.

Историк предполагает, что на основе этой иконы затем появилось изображение архистратига Михаила на знамени Ермака.

История с продолжением

Что же случилось со стягом, который хранился в Никольском соборе, и есть ли шанс его найти?

В ночь с 18 на 19 февраля 1918 г. атаман Анненков ворвался в Никольский казачий собор и вывез из него казачьи реликвии. Позже он объяснил, что боялся, что они будут уничтожены большевиками. В ноябре того же года знамя вернулось в Омск — теперь уже белую столицу. Правда, ненадолго: через год, в ноябре 1919 Колчак покинул Омск. По одной из версий знамя казаки забрали с собой, по другой — оставили в соборе, так как после возвращения ткань была в очень плачевном состоянии и буквально рассыпалась в руках, а реставрировать возможности не было. Сходятся историки в одном: сейчас найти знамя невозможно. Нужно воссоздавать реликвию.

Владимир Игнатов, иерей, настоятель Свято-Никольского казачьего собора:

«Очень радостно стать участником написания нашей новой истории. Город и горожане не могут жить без архитектурных доминант и своих реликвий. Сегодня мы делаем важное дело — воссоздаём одну из важнейших реликвий, которая была размещена в Свято-Никольском кафедральном соборе, где свои молитвы возносили те казаки, что поначалу открывали эти места, а позже защищали границы нашей страны».

Выставка-исследование «Знамя Ермака» будет работать до конца лета, после чего стяг вернётся в Новочеркасский музей истории Донского казачества. А омские исследователи планируют издать альбом, где будут опубликованы все выявленные исторические документы о знамени Ермака, его зарисовки и фотографии, и на основе этой работы воссоздать реликвию максимально близко к историческому оригиналу.

Автор: Дарья Александрова

Фото: Александр Петров