Дата публикации: 13.09.2025

Это сейчас в Омском аэропорту в день садятся десятки самолётов, а когда-то прилёт железной птицы был событием, одновременно вдохновляющим и страшным, а обычные горожане покупали билеты, чтобы просто на неё посмотреть. В этот день, 13 сентября 1923 года, в Омск прилетел «Юнкерс», положивший начало регулярному воздушному сообщению между Омском и Москвой.

Миссия у полёта была важная – положить начало пропагандистскому движению, с помощью которого вся страна собирала деньги на авиацию. Собирала, кстати, весьма интересными способами. Исторический обзор о зарождении сибирской авиации – на нашем сайте.

В 1920-е годы Советская власть выдвинула новый лозунг – «Пролетарий, на самолёт!» Молодому государству была нужна авиация. Была организована комиссия по воздушным перевозкам, были определено потребное для воздушного флота количество самолетов и авиационных специалистов, разработаны планы заграничных закупок, развития отечественной авиапромышленности и подготовки специалистов. Проблема была только в одном – в стране, которая только что пережила гражданскую войну, не было ни собственных авиационных производств, ни пилотов, ни технических специалистов.

Зато всё это было у немцев, и первыми самолётами, которые начали летать по Советскому Союзу, стали «Юнкерсы», а первый рейс запустили в 1921 году по маршруту Москва – Кёнигсберг. Но всё это было временным решением – стране нужны были авиационные производства и серийный выпуск самолётов и комплектующих. А вот денег на новые технологические свершения не было. Выход был один – взять деньги на строительство «стальных птиц» у народа.

В марте 1923 года появились Общество Друзей Воздушного Флота (ОДВФ) и «Добролет», которые начали собирать добровольные пожертвования от советских граждан. Задачи ОДВФ были емко сформулированы его председателем: «Настоящий советский воздушный флот мы получим только тогда, когда в воздухе будут летать аэропланы, построенные на наших заводах, по чертежам наших изобретателей и наших техников и управляемые нашими летчиками из рабочих и крестьян».

Страна активно включилась в строительство новой отрасли. Во всех газетах пестрел лозунг «Трудовой народ – строй воздушный флот!», в каждом номере публиковали информацию о том, сколько денег уже собрано. Сибирь активно начала «строить» самолёты – то есть собирать на них деньги. Причём каждая губерния присваивала аппаратам свои названия – например, новониколаевцы строили три самолета: «Калиныч», «Сибцентросоюз», «Сибиряк N 1», красноярцы — «Крылья Правды», «Биржевый комитет», омичи — «Правда», «Латышский стрелок».

Нынешним маркетологам есть чему поучиться у тех, кто руководил сбором средств, потому что способы были весьма изощрённые. Например, практиковались сборы «по вызовам» – человек приходил в газету с определённой суммой денег и называл ещё несколько фамилий, которые печатались в объявлении в следуюшем номере. Те, чьи фамилии публиковались, были вынуждены делать пожертвование в фонд воздушного флота, и называли в газете другие фамилии. Таким образом, запускался масштабный флешмоб по сбору денег. Было много агитплакатов, которые буквально заставляли нести деньги на самолёты:

«Растворяйтесь,

хоромы сельхозные!

Раскошельтесь, купцы

молодецкие,

Тресты тучные и

совнархозные,

И все прочие люди

советские».

Принимались в фонд воздушного флота не только деньги, но и продукты, зерно. В советских газетах писали о 12-летнем мальчике, который принёс в редакцию газеты копилку, куда родители бросали деньги 10 лет – уж очень ему хотелось полетать.

К 14 июля 1924 года был собран один миллион рублей и сто самолётов, переданных ВВС. Планы на следующий год – уже 200 самолётов и три миллиона рублей. Нужно было увеличивать масштабы пропаганды и идти в провинцию – Сибири, Дальнему Востоку нужно было продемонстрировать мощь авиации и этим спровоцировать новый поток пожертвований.

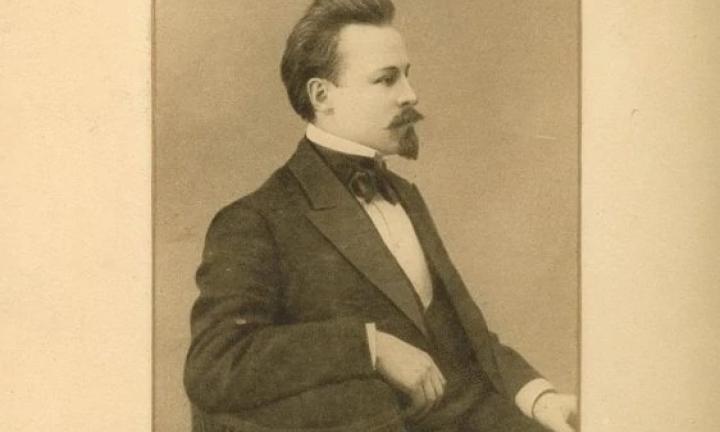

Советских лётчиков тогда практически не было, и одним из ключевых персонажей на этих демонстрационных полётах был Георг Ютербок. Сначала он совершил перелёт по югу России из Москвы в Тегеран, затем в Закавказье, и к сентябрю 1923 года в рамках подготовки к освоению трассы Москва – Иркутск состоялся полет «Юнкерса» по маршруту Москва – Казань – Екатеринбург – Курган – Омск – Новониколаевск (ныне Новосибирск). В составе экипажа, кроме Ютербока, были пилот П.И. Лозовский и бортмеханик Каленин. Демонстрационные полёты совершались в основном без пассажиров, но в этот раз в салоне сидел член правления общества «Добролет» А.З. Дзевялтовский.

13 сентября 1923 года, в седьмом часу вечера, пассажирский самолёт «Юнкерс» приземлился в Омске. Чтобы добраться до Сибири, «Юнкерс» несколько раз дозаправлялся в Казани и Кургане, всего перелёт от Москвы до Омска, исключая остановки, занял 15 часов 35 минут. Самолёт тогда был диковинкой, поэтому сразу после его приземления состоялся митинг с призывами построить советский воздушный флот и жертвовать на это деньги. Кстати, горожане собирались на аэродроме ещё за сутки до даты прилёта, чтобы не пропустить «стальную птицу».

В Новониколаевске (ныне Новосибирске) самолёт перешёл в собственность Сибирского отделения Общества друзей Воздушного флота и получил название «Сибревком», а Ютербоку пришлось возвращаться в Москву поездом.

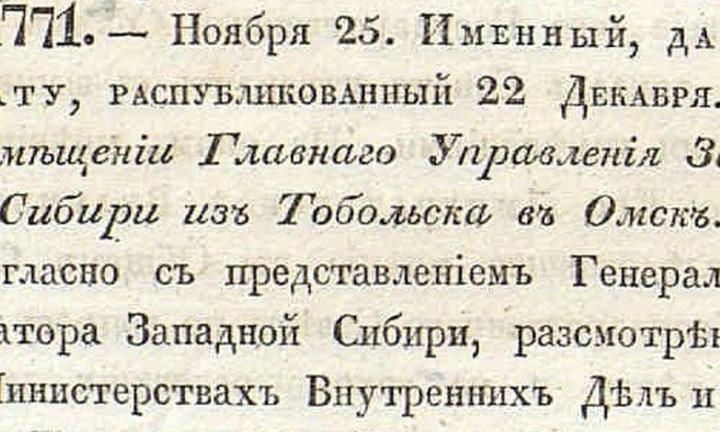

Рейс «Юнкерса» проложил воздушную линию Москва – Омск, но вот регулярное сообщение между Сибирью и «большой землёй» открылось только 15 мая 1929 года, когда одновременно из Москвы и Иркутска навстречу друг другу вылетели самолеты «Фоккер-Ц-4» с грузом почты.

Автор: Ирина Баландина