Дата публикации: 3.11.2025

3 ноября 1931 года в Омске произошло событие, определившее вектор развития города на десятилетия вперёд – был открыт Дом науки и техники. Это стало важным шагом на пути превращения Омска в крупный научно-образовательный центр, кузницу кадров для всей Сибири накануне тяжелейших испытаний, связанных с предвоенным временем.

В 1920-е годы, после Гражданской войны, Омск быстро восстанавливался. Преодолевая разруху и неграмотность, город возрождал свою культурную жизнь. Открывались школы, клубы, библиотеки. Именно в это время в Омске закладывались основы будущего научного центра. К концу десятилетия в городе работали сельскохозяйственный, ветеринарный и медицинский институты, а также педагогический техникум, готовившие специалистов для активно развивающегося региона. Однако этого было недостаточно. Научное сообщество остро нуждалось в площадке для обмена опытом и общения.

В конце 1920-х годов в Сибири зародилось движение за создание Всесоюзной ассоциации работников науки и техники содействия социалистическому строительству (ВАРНИТСО). В Омске ячейки ВАРНИТСО начали появляться в различных вузах и на предприятиях, объединяя учёных и инженеров.

Кульминацией этих усилий стало открытие 3 ноября 1931 года Дома науки и техники в Омске. Он должен был стать центром притяжения для научной элиты города, местом для общения, отдыха и творчества. Однако, к сожалению, здание было передано военному учреждению уже в 1934 году, и научная активность в городе пошла на спад.

Несмотря на эту неудачу, идея создания Дома учёных не была забыта. Омская научная общественность продолжала борьбу за свой центр, подчёркивая необходимость его для развития города. В 1937 году журнал «Высшая школа» отметил необходимость строительства «специального здания под Дом Науки и Техники».

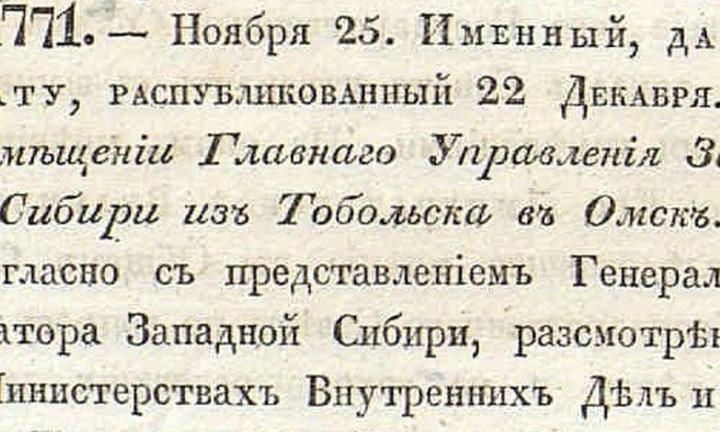

Наконец, в 1938 году Обком ВКП(б) принял решение о выделении Дому учёных помещения в здании областного Дома партпроса на улице Республики, 3. Историческое здание, помнившее времена Общественного собрания, вновь должно было стать центром культурной жизни Омска. Торжественное открытие 24 апреля 1938 года стало ярким событием. Несмотря на скромный бюджет, организация развернула бурную деятельность, охватывая самые разные сферы жизни научного сообщества. Секции по партийному и марксистско-ленинскому обучению, учебно-производственной деятельности, методической работе, культурно-художественному развитию и самодеятельности предлагали учёным и их семьям возможность для роста, общения и отдыха.

Первым директором Дома учёных стал доцент Медицинского института и председатель областного бюро совета научных работников Александр Иванович Баландин. В создании Дома учёных также активно участвовала профессор Любовь Алексеевна Розеньер. В Доме учёных собрались представители научной интеллигенции из разных вузов города: Омского медицинского института, Омского педагогического института, Сибирского автомобильно-дорожного института, Омского ветеринарного института. Кроме того, в работе Дома принимали участие преподаватели Омского музыкального техникума.

Однако очень скоро Дом учёных столкнулся с проблемой – нехваткой места. Одноэтажное здание областного Дома партпроса не соответствовало растущим потребностям организации. Обращения к властям с просьбой о расширении помещения долго оставались без ответа. В газете «Омская правда» появилась статья профессора Розеньер, критикующая безразличное отношение властей к нуждам интеллигенции.

Несмотря на все трудности, Дом учёных стал настоящим центром притяжения для научной и творческой интеллигенции Омска. Лекции, конференции, концерты, литературные и театральные вечера – каждый находил здесь что-то для себя. Дом учёных восполнил дефицит музыкальной и интеллектуальной жизни, став тем местом, где рождались новые идеи и укреплялись связи между представителями различных областей знаний. На сцене блистали К. С. Донченко, московский Центральный театр водного транспорта, вокальные и инструментальные квартеты.

В 1940 году Дом учёных объединился с Клубом журналистов и писателей, образовав Дом журналистов, писателей и учёных. На первых порах он располагался в скромном помещении редакции «Омская правда», но продолжал активно работать.

Даже в суровые годы Великой Отечественной войны Дом не прекратил свою деятельность, оставаясь местом встреч и обмена информацией между учёными. Лекции на морально-политические темы, которые проводили учёные, поднимали боевой дух и укрепляли веру в победу. Доцент С. Д. Добромыслов рассказывал о коммунистическом воспитании детей, профессор Г. А. Баткис разоблачал фашистские фальсификации в медицине, а профессор Л. Я. Зиман знакомил слушателей с политической картой мира, раскрывая истинное положение дел на фронтах. В 1942 году секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде Е. М. Тетерев выступил с докладом «Текущий момент и наши задачи», определяя приоритеты работы в условиях военного времени. В это время здесь читали лекции и академики ВАСХНИЛ: Н. В. Цицин и Б. М. Завадовский.

Художественно-концертная деятельность, конечно, сократилась, но творческие вечера продолжали проводиться. Поэты И. Коровкина и геолог и поэт П. Л. Драверт делились своим творчеством, поднимая настроение и даря надежду. Работники науки и искусства встречались с бойцами РККА, чтобы поддержать их морально и духовно.

В феврале 1942 года под руководством профессора П. Л. Драверта было создано Бюро геолого-минералогической секции, которое помогло раскрыть потенциал местных ресурсов. Учёные проводили консультации, помогали подбирать экспонаты для выставки местных строительных материалов, внося свой вклад в укрепление тыла.

Сельскохозяйственная секция под руководством профессора А. П. Мацкевича занималась вопросами укрепления и развития птицеводства, коневодства и кролиководства в Омской области, стремясь обеспечить население продовольствием в трудное время. Учёные тесно сотрудничали с оборонными предприятиями, развивая темы, имеющие оборонное значение, демонстрируя единство науки и народа в борьбе с врагом.

В годы войны в городах появлялись комитеты учёных. В конце 1942 года такой комитет создали и в Омске. Научная общественность Омска продолжала работать над развитием науки и культуры. В вузах города проходили различные конференции. В 1943 году в Омском пединституте состоялось заседание Совета, посвящённое 300-летию со дня рождения Ньютона. В 1945 году прошла конференция на тему «Великие русские учёные и их вклад в мировую науку». Возродились литературные четверги под руководством профессора Рабиновича, где собирались учёные, писатели и деятели культуры.

После Великой Отечественной войны Дом учёных временно прекратил работу. Его деятельность возродилась только в конце 1980-х годов благодаря энтузиазму учёных под руководством доцента ОмГУ Ксении Петровны Степановой. В 1989 году прошла конференция, посвящённая В. И. Вернадскому. В апреле в ОмГУ состоялся «Бал ректоров», а в мае отметили День Кирилла и Мефодия.

3 апреля 1991 года на собрании научной общественности в Омском академическом театре драмы было принято решение об открытии Омского Дома учёных и утверждён его Устав. Тогда же председателем Совета Омского Дома учёных избрали К. П. Степанову. В 1995–2017 годах эту должность занимал профессор ОмГУ, доктор физико-математических наук и заведующий лабораторией Омского филиала Института математики СО РАН А. А. Колоколов. Важным направлением работы Омского Дома учёных было участие в разработке Концепции и Стратегического плана развития Омска на 1999–2002 годы.

Текст: Ирина Леонова

Фото: Библиотека им. Пушкина, Исторический архив Омской области.