Дата публикации: 1.11.2025

Сто лет назад рабочие и ремесленники в Омске ели в чайных на базарах: за 40 копеек можно было получить обед, в него входила миска щей за 13 копеек. К чаю подавали свежий хлеб со сбитым маслом, сливками и сахаром. Самовары, отполированные до блеска, украшали связки баранок и бубликов, а в плетёных корзинах непременно лежали сушки и сухари.

Мы уже писали о том, как ели офицеры, чиновники и интеллигенция Омска (читайте по ссылке). А теперь посмотрим на город с другой стороны, со стороны простых людей, для которых обед был необходимостью. Что ели рабочие, ремесленники, солдаты, ученики, как выглядели их чайные и трактиры и сколько стоил обед? Ответы на эти вопросы можно было услышать на лекции Владимира Панасенкова в Центральной городской библиотеке, где он рассказал об омских ресторанах первой половины XX века. Мы сходили туда и делимся самыми интересными подробностями.

Чайные: место встречи горожан

Что ели омичи 100 лет назад? Понять это можно, прочитав кулинарную книгу Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам». Все повара – от петербургских шефов до омичей, готовивших в трактирах и столовых, пользовались именно ее рецептами. Дочь подполковника, увлечённая кулинарией, собрала в своём труде более 2000 рецептов на все случаи жизни. Книга впервые вышла в XIX веке, а к революции уже пережила 26 переизданий.

«Книга Молоховец охватывает все виды кулинарного искусства. Более двух тысяч рецептов распределены по четырём реестрам. Общество в России было сословное, каждое сословие питалось по-своему. Первый реестр – это кухня для богатых, второй регистр для людей попроще, третий регистр для мещан и ремесленников, а четвертый реестр – это питание для прислуги. Приблизительно так, как прислуга в Российской империи, мы сейчас и питаемся», – замечает историк.

Блюда по рецептам Елены Молоховец можно было попробовать и в перворазрядных заведениях, и в трактирах. Если купцы могли позволить себе ресторан «Аполло» на Дворцовой улице и десерты из кондитерской Филиппа Иордана, то простые омичи ели совсем иначе. В начале XX века главным местом встречи горожан были чайные. Общество попечительства о народной трезвости держало такие заведения на Толкучем рынке, где теперь находится торговый центр, и в других частях города. Чайные держали и предприниматели: Еропкин – на ул. Гасфортовской (К. Либкнехта), Чукреев – на Казачьем базаре и Шумов – на Сиротской (Кемеровской).

Рабочие и ремесленники заходили туда перекусить: за 40 копеек можно было получить обед, в него входила миска щей за 13 копеек. К чаю подавали свежий хлеб со сбитым маслом, сливками и сахаром. Самовары, отполированные до блеска, украшали связки баранок и бубликов, а в плетёных корзинах непременно лежали сушки и сухари.

Особой любовью горожан пользовались сладости из кондитерской Фёдора Васильевича Мягкова – бывшего крестьянина, который к шестидесяти годам стал известным омским предпринимателем. Его производство стояло на улице Волошинской (ныне 4-я Линия, 18). Второй этаж здания достроили уже в советское время, но внизу до сих пор угадываются старые витрины, через которые когда-то пахло свежей выпечкой и карамелью.

От чарки до ведра: питейные дома Омска

Для тех, кто хотел «погорячее», в Омске работали дешёвые, шумные, пахнущие хмелем и жареным луком трактиры. В 1911 году в Омске насчитывалось 11 таких заведений: три трактира «Бавария», два трактира Мариупольского, трактир Безровного на Сиротской улице (Кемеровская). Васильев, Лапкин, Новиков, Щербаков тоже имели трактиры.

Пол-литра пива стоили в среднем десять копеек. Эта сумма была доступна мещанам, казакам, ремесленникам, рабочим и крестьянам. Но не всем дорога в трактир была открыта, вход запрещался военным нижним чинам в форме и гимназистам. За столами не разрешались азартные игры: ни карты, ни кости, ни даже шашки.

«На лубочной картинке мы видим деревянный стол, обстановка минимальная, на окне одна герань. Половой (слуга в трактире. – Прим. Ред.) приносит на деревянном подносе две стопки, чтобы налить водку, это предлагали без вопросов», – поясняет Владимир Панасенков.

Пивоваренное товарищество «Бавария» открыло в Омске три одноименных трактиров. Они были самыми известными питейными заведениями. Достигалось это с помощью рекламы, которую мы и спустя век можем увидеть на северном торце доходного дома А. В. Печокаса на улице Орджоникидзе, 14. Пожалуй, это единственная дореволюционная вывеска в Омске, которая сохранилась до наших дней. В советское время её пытались закрасить фасадной краской, но надпись упрямо проступала сквозь слои штукатурки.

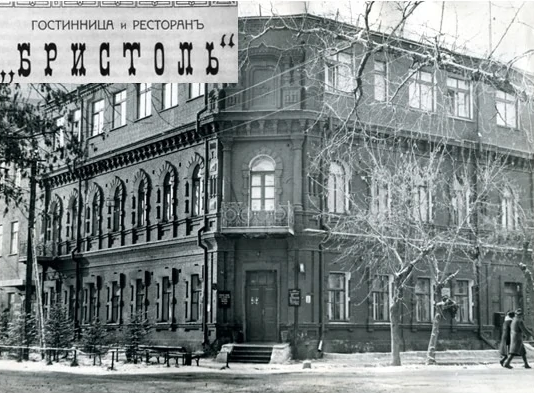

В Мокринском форштадте – районе между берегом Оми и улицами Гагарина и Либкнехта – соседствовали трактиры, гостиницы, винные погреба и мелочные лавки. Район пользовался дурной славой: полицейские сводки регулярно фиксировали происшествия, случавшиеся в его питейных домах. На углу Грязного (ныне Газетного) переулка и Сенной улицы выделялся двухэтажный доходный дом Х.С. Горенбурговой, построенный в 1905. Здесь хозяйка Хая Слуцкая открыла гостиницу «Бристоль» с одноимённым рестораном. Заведение было известно как «престижный» публичный дом.

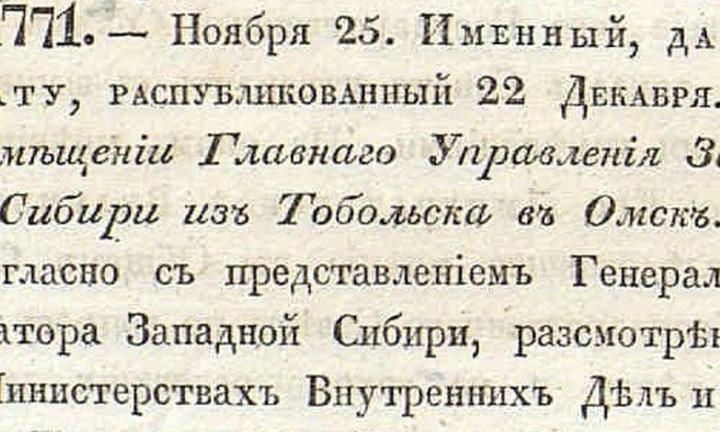

В распивочных заведениях алкоголь подавали по старинной русской системе мер: чарками, штофами и вёдрами. Одно ведро вмещало в себя 12,3 литра, один штоф равнялся 1,23 литра, чарка – 0,123 литра. Таким образом, ведро вина можно было разлить на десять штофов или на сто чарок. Для тех, кто хотел совсем немного, существовала и «получарка» объёмом 61,5 миллилитра. Его называли шкалик. Водочная бутылка вмещала полштофа (около 0,615 литра), а мера «четверть» составляла пять таких бутылок – примерно три литра.

В Российской империи питейное дело было под жёстким контролем государства. Закон подробно определял, где и как можно торговать алкоголем. Продажа «на месте» и «на вынос» разрешалась лишь в строго определённых заведениях: трактирных домах, пивных лавках, временных выставках, винных погребах, а также в буфетах и при железнодорожных станциях.

Если же алкоголь отпускался только «на вынос», это было дозволено лишь из винных и ведёрных лавок, а также из так называемых ренсковых погребов – винных подвалов. Один из таких погребов братьев Ерофеевых располагался в цоколе доходного дома в Мокринском форштадте. Здание на улице Карла Либкнехта, 26, сохранилось до наших дней.

Винные лавки имели право продавать вино и спирт только в опечатанной посуде, при этом не менее одной чарки и не более трёх вёдер в одни руки. Ведёрные лавки, напротив, торговали мелким оптом, разливали «во всякую приносимую покупателем посуду».

От казармы до квартиры: питание солдат и военнопленных

По походной книжке русского солдата, ежедневно военным полагалось три четверти фунта мяса – около 300 граммов – и три фунта хлеба – больше килограмма. Для крестьянских сыновей это было почти богатство: дома мясо ели только по праздникам. Крупы отпускали 137 граммов в день, сахар – 26 граммов, чай – всего два грамма. Солдаты, по сути, впервые в жизни ели досыта. Не случайно многие вспоминали армейскую кухню как время сытости.

На другом полюсе находятся военнопленные. Их во время Первой мировой войны в Омске было свыше 15 тысяч. Условия содержания пленных, особенно офицеров, были относительно благополучными. Тем, кто не желал питаться в общих казармах или готовить самостоятельно (а такие часто жили на квартирах под охраной), разрешалось заказывать еду из города.

Согласно «Инструкции для содержания военнопленных офицеров в Омском военном округе», обеды, завтраки и ужины могли доставляться в квартиры клубами, ресторанами и кухмистерскими «с ведома и разрешения офицера, заведующего пленными». Таким образом, даже в условиях плена офицеры сохраняли привычку к ресторанной кухне, а омские трактиры и столовые получали дополнительный заработок.

Общепит в послереволюционном Омске

После Гражданской войны город осиротел. Люди жили очень бедно, и для многих на первом месте были проблемы жилья, одежды и пропитания. Изменения пришли только с введением новой экономической политики. В годы НЭПа в Омске вновь ожила система общественного питания. Работала она под эгидой Центрального рабочего кооператива, сокращённо «Церабкоп». В городе открывались столовые, чайные, закусочные и даже рюмочные, где можно было перекусить и вспомнить дореволюционный комфорт.

На правом берегу Оми, у железнодорожного моста, предприимчивые нэпманы устроили ресторан с поэтичным названием «Поплавок». Заведение стояло прямо на сваях над водой и пользовалось успехом у публики, пока весной 1928 года его не смыло наводнением.

Ресторан при гостинице «Россия» был преобразован в столовую № 1 – символ новой, «трудовой» эпохи. Но и для тех, кто скучал по былому шику, оставалось место притяжения. По адресу улица Ленина, 4 (ныне дом № 19, где в 1970–1990-е годы располагался книжный магазин «Знание») открылся кафе-ресторан «Палас». Здесь играла живая музыка, подавали русские и заграничные вина, а реклама обещала «праздник для желудка и души» с девяти утра до часа ночи.

В 1920-е годы в Советской России исчезло само слово «трактир», вместо него появились «пивные залы». В это время спиртное продавалось исключительно по государственным ценам в Казённых винных лавках или небольших ларьках системы «Центроспирт».

На омских заводах в первые послереволюционные годы организованного питания ещё не существовало. Рабочие ели прямо в цехах, на своих местах: чаще всего обед ограничивался кружкой чая и куском хлеба.

«Рабочие обедали прямо в цехах, на своих местах. Это видно на фотографиях, которые, судя по всему, были постановочными, что заметно по композиции и позам. Вот, например, обед рабочих Сибзавода. Люди сидят прямо на ящиках у готовой продукции, в меховых шапках. Видно, что в помещении холодно. Один из рабочих «повышает культурный уровень» – читает передовицу газеты. Есть и снимок обеда работниц малярного цеха: за столиком сидят женщины в заляпанных краской халатах. Судя по тому, что никто не снял рукавицы, в помещении тоже было холодно», – описывает краевед.

Лишь к 1930-м годам ситуация начала меняться. Для рабочих завода «Красный пахарь» открылась артельная столовая. Одну из таких столовых держала семья по углу улиц Герцена и Рабиновича. В собственном доме они готовили обеды для заводчан, работая по системе семейного подряда. Об этом вспоминал М. Д. Ивагин, очевидец тех лет.

«Здесь обедал мой дед по материнской линии Мирон Дмитриевич Ивагин. Он работал инженером-конструктором на заводе Красного Паха и ходил сюда обедать, как и другие рабочие», – рассказывает лектор.

На фотографиях В. Н. Панасенкова запечатлён бывший дом Андрея Бекишева – именно здесь в 1930-е годы во время обеденного перерыва собирались рабочие «Красного пахаря». В 2022 году здание было отреставрировано: волонтёры и участники омского отделения ВООПИК вместе с проектом «Том Сойер Фест» восстановили его башенку и фасад на средства благотворителей и неравнодушных горожан.

Во второй половине 1920-х годов наладили систему питания и в детских учреждениях и домах отдыха. На фотографиях конца 1920-х: полдник в детской амбулатории, раздача рыбьего жира перед обедом в детском саду Церабкопа, столовая Чернолучинского дома отдыха и летняя кухня на стадионе «Динамо».

Столовая эпохи индустриализации

К концу 1930-х Омск вошёл в эпоху индустриализации. Летом 1936 года газета «Омская правда» опубликовала заметку под говорящим названием «Столовая без посетителей». Автор описывал ведомственную столовую № 1 завода имени Куйбышева: пустые столы, кислый суп и рабочие, предпочитающие приносить еду из дома.

Порция жидкого постного супа стоила 25 копеек, гуляш – рубль пятьдесят, чай – десять копеек. Но даже кипяток, о котором просили рабочие, здесь продавать отказывались «ни бесплатно, ни за деньги». Неудивительно, что заводская столовая пустовала: дешевле и вкуснее было сварить картошку дома.

Газета, словно нарочно, поместила рядом рекламу посылторга. Из неё можно было понять, сколько на самом деле стоила жизнь. Цена расчёски – от рубля, мыльница стоила два, ножницы – три, будильник – пятнадцать рублей, блузка из хлопка – восемь, юбка – четырнадцать.

К 1941 году в городе сформировалась структура общественного питания. Перед самой войной весь омский общепит умещался в короткий список: один ресторан, одна кондитерская, два кафе и 22 столовых. Главным считался ресторан «Иртыш» на улице Ленина, там и сейчас кафе. Кондитерская на Лермонтова, 15, в районе Театральной площади, до наших дней не дожила, здание снесли. Кафе держали в бывшем доме Печокаса на Орджоникидзе, 14 и в кинотеатре «Художественный». Из 22 столовых шесть работали при заводах, ещё пять – в студенческих общежитиях.

Мясо – редкость, сладости – роскошь. В буфетах садов и парков продавали пиво, пирожки, квас, иногда вино. На ярмарках винзавод наливал коньяк и ликёры «по ценам завода». На фотографиях тех лет – люди с кружками и бумажными стаканами, деревянные тротуары, пыль, длинные очереди.

Текст: Алексей Могильников

Иллюстрации: слайды из презентации Владимира Панасенкова