Дата публикации: 10.11.2025

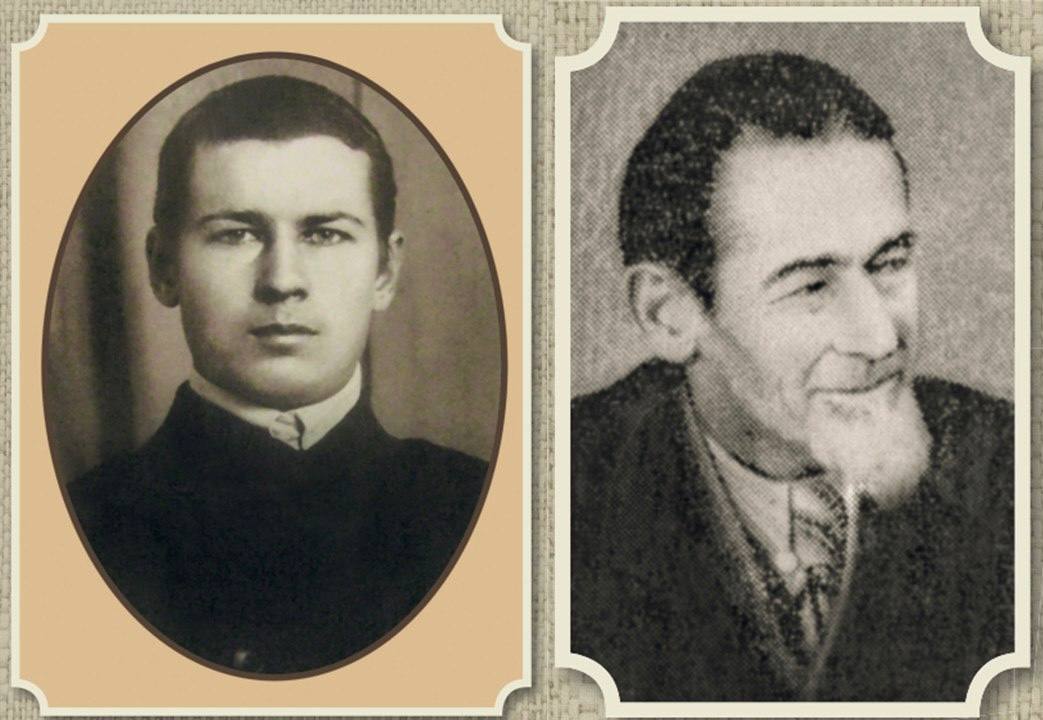

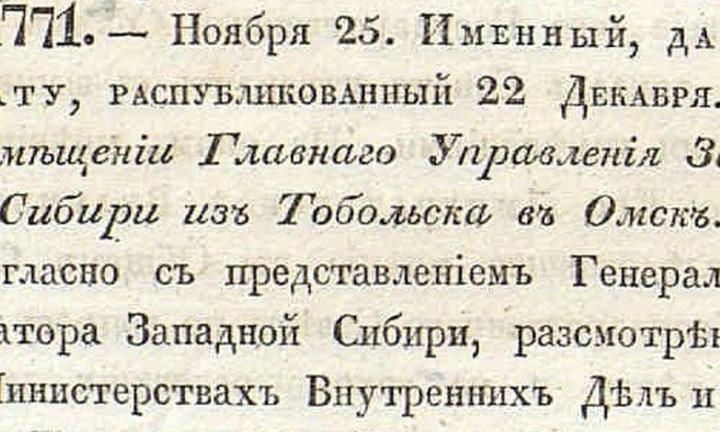

В далёком 1913 году молодой исследователь из Омска отправился в экспедицию в низовья Оби, по рекам Щучьей, Казыму и другим. В устье Тазу он наткнулся на древние руины. Тогда ему было всего девятнадцать, и именно он один из первых понял, что перед ним остатки легендарной Мангазеи, «златокипящей» северной столицы XVII века, которую считали затерянной. Цель экспедиции у него была изучить бассейны рек, поэтому он написал об открытии сибирской «Атлантиды» на полях (как часто бывает с настоящими учёными). Этого юношу звали Иннокентий Николаевич Шухов.

Сегодня, 10 ноября, исполняется 131 со дня рождения известного омского краеведа, учёного-натуралиста, охотоведа, орнитолога, путешественника, профессора Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства (современного Омского ГАУ). Человек редкого склада ума и характера, Шухов был безмерно влюблён в родную землю и посветил свою жизнь её изучению. Рассказываем об удивительной жизни человека, которому удалось соединить в себе исследователя, педагога и просветителя.

Родился Шухов в Омске, в семье отставного капитана и хранителя музея Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. Восьмилетним мальчиком его определили в кадетский корпус, а в четырнадцать он уже помогал учёным в музее, разбирал экспедиционные коллекции, чистил и классифицировал чучела птиц. Тогда же он создал первую выставку – «Биологическая группа птиц окрестностей Омска», представленную на Западно-Сибирской сельскохозяйственной и торгово-промышленной выставке 1911 года.

Через год он отправился в свою первую самостоятельную экспедицию в Обдорск (ныне Салехард). Там, вооружённый фотоаппаратом и дневником, он записывал наблюдения за природой и бытом северных народов. Юноша описывал дома, обряды, рыболовные снасти и песни остяков. С тех пор началась жизнь, полная странствий, открытий и испытаний.

Всего за несколько лет до Первой мировой войны Шухов совершил пять экспедиций за Полярный круг. Он исследовал фауну и быт хантов, ненцев, коми-зырян, собрал уникальные этнографические коллекции: шаманские бубны, утварь, игрушки, музыкальные инструменты. Его зоологические и этнографические находки до сих пор хранятся в музеях Омска, Салехарда и Санкт-Петербурга.

Когда началась Первая мировая, Шухов уже был выпускником Санкт-Петербургского психоневрологического института. Его призвали на фронт, а когда он вернулся с Первой мировой, Шухов сразу оказался втянут в новую – Гражданскую войну. Как бывшего офицера, его мобилизовали в армию Колчака. В начале 1920 года, отступая вместе с белыми, он оказался в Красноярске. Там его арестовал Особый отдел Красной армии. Его осудили на заключение в концлагерь до окончания гражданской войны. Реабилитирован Шухов будет лишь 7 декабря 1998 года.

В те годы только в одном из трёх красноярских лагерей содержалось около пятидесяти тысяч пленных колчаковцев. По-видимому, Шухову как человеку с высшим образование разрешили работать в гражданских учреждениях. Судя по его собственным заметкам, уже в середине 1920 года он вновь занялся изучением птиц Красноярска. Иннокентий Шухов преподавал в Красноярске, где возглавлял кафедру зоологии и отдел охоты губернии. Даже в самые тяжёлые годы он не прекращал наблюдений: составлял каталоги птиц, публиковал работы, создавал учебные пособия для начинающих зоологов и охотоведов. И делал это один из первых в Советской России.

Вернувшись в Омск, Шухов преподавал в Сибирской сельскохозяйственной академии. Летом 1925 года вместе с коллегами и студентами он отправился в Чуйскую долину на Горном Алтае. По пути исследователи прошли Чуйский тракт и остановились у Кош-Агача, где Шухов собрал коллекцию местных птиц. Среди находок оказалась пеганка – первый зафиксированный на Алтае экземпляр этого вида.

Годом позже он работал в Тарском Васюганье и Тобольском округе, а в 1928–1929 годах изучал птиц Больших Крутинских озёр в Омском округе, подробно описав орнитофауну озёр Ик и Салтаим.

В те же годы Шухов возобновил сотрудничество с ленинградскими этнографами. По заданию Музея антропологии и этнографии АН СССР и Комиссии по изучению производительных сил Академии наук в 1927 году он побывал в Тарском округе, исследуя жизнь коми-зырян и русских старообрядцев. В 1928–1930 годах провёл масштабные этнографические и антропологические исследования в Омском, Ишимском, Тобольском и Тарском округах. Эти поездки завершились обстоятельным отчётом и публикацией большого этнографического очерка о коми-переселенцах – одной из первых системных работ о северных переселенческих культурах.

Осенью 1930 года Шухова утвердили в звании профессора и назначили заведующим кафедрой охотоведения и звероводства Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства в Красноярске. Этот переезд оказался для него спасительным: волна репрессий по так называемому «белогвардейскому делу», прокатившаяся по Сибири, не задела учёного.

Спустя год учёного вновь пригласили в Омск. Он стал заведующим кафедрой зоологии Омского ветеринарного института, а позже – профессором педагогического института имени Горького.

В годы войны он был научным консультантом Омского областного музея, участвовал в организации краеведческого движения. Именно в этот период в нём всё сильнее проявился талант писателя-натуралиста. После 1940 года Иннокентий Николаевич стал писать книги для детей «Дятел-музыкант», «Птицы – защитники социалистического земледелия», «Загадочное дупло», «В походе». Эти добрые тексты учили юных читателей смотреть на мир глазами исследователя и друга. После войны Шухов сотрудничал с омскими газетами и журналами, читал радиопередачи о природе, писал очерки о родном крае.

Иннокентий Николаевич Шухов умер в 1956 году, похоронен на Старо-Северном кладбище Омска. Его личный архив – дневники, письма, рисунки, фотографии – хранится в Государственном историческом архиве города. Более двухсот научных и литературных работ Шухова до сих пор остаются малодоступными, но интерес к его наследию не угасает. Так, Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина к 125-летию со дня рождения краеведа выпустила книгу «Иннокентий Николаевич Шухов. Биобиблиографический указатель», где собрали все научные работы автора.

Текст: Алексей Могильников

Фото: иллюстрации из книги Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина «Иннокентий Николаевич Шухов. Биобиблиографический указатель»