Дата публикации: 25.09.2023

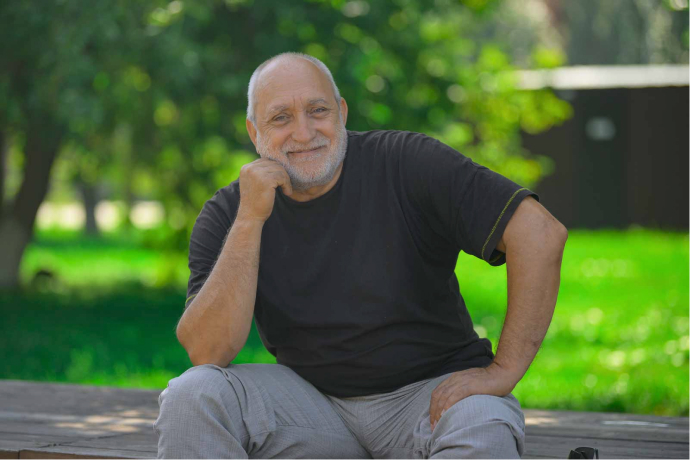

В предыдущем материале «Трамплин» обсудил с градостроителем и председателем омского отделения ВООПиК Никитой Шалминым, нужна ли Омску «высотность» и можно ли из частного сектора сделать «малоэтажную Америку». Сегодня делимся мнением архитектора о том, каким может быть исторический центр города.

– Никита Петрович, в Омск вы переехали из Новосибирска после строительного вуза. Каким увидели город?

– Мы с однокурсниками приехали осенью, в октябре. Первое, что увидели, – Любинский проспект. В Новосибирске таких вещей нет, для нас это было открытием. Омск произвёл странное впечатление, да, чувствовалась история, впечатлила улица Ленина. С другой стороны, это низкий, камерный город в сравнении с Новосибирском, не такой масштабный. Мы начали работать в Омскгражданпроекте, моя специализация – градостроительство. И я попал в отдел генплана, там было не очень много архитекторов, я – четвёртый. Тогда, помню, он только начал существовать.

– Вы заговорили про историю. Как быть с желанием воздвигнуть современную архитектуру на месте исторической застройки? Чему отдадите предпочтение?

– Если строить, то современное, но почему «на месте»? Современная архитектура должна тактично дополнить историческую застройку. Памятники это – дошедшая до нас другая жизнь. К примеру, часть купеческого особняка – анфилада, то есть проходные комнаты, ориентированные на улицу, там хозяин принимал гостей. Особняк имел и женскую половину, и мужскую, ещё комнаты для прислуги и так далее. И сейчас есть возможность прикоснуться к той далёкой жизни через сохранившиеся архитектурные памятники.

На Любинском проспекте есть здания без крылец, подъём на отметку этажа расположен внутри здания, а не снаружи. Ведь в сибирской городской архитектуре наружные крыльца не были распространены. Они выходили бы на муниципальную землю, а это было дорого. А в непогоду или зимние времена ещё и небезопасно. Крыльцо располагалось внутри дома, где при входе была ещё и калошная. На Ленина, 19, к примеру, такое сохранилось. Мы заходим внутрь дома, как в прежние эпохи.

Почему так нравятся деревянные резные узоры? Да потому что масштаб человеческой руки. Мастер будет выпиливать в соответствии с эргономикой. Поэтому получается лёгкое и красивое украшение. А когда мы кладём кирпич, там размер определяется материалом: кирпичом, блоком или панелью. Аура человеческого тепла исчезает. Здание Городской думы – это ажурный кирпич, прекрасно сделанный, стиль а-ля рюс. Интересно, потому что уникально.

Если мы снесём памятники, что построим? Что мы вообще построили за последние 30 лет достойного наших памятников?

– Мы часто слышим новости о реконструкции исторической части Омска. Дайте свою оценку, в чём «проблема» центра города?

– Очень просто: в том, что люди хотят на нём заработать. Они не обращают внимания на его ценность. Простой пример, апарт-отель Сергея Морева, это как мамонт в лавке китайского фарфора и он «перерубает» улицу Достоевского. А что значит для омичей и наследия города эта улица? История уникальная: названа она в 19 веке, почти сразу после смерти писателя. Это первый топонимический объект с именем Фёдора Михайловича во всём мире! Любой город на этом сделал бы туристический бум. Мы просто перекрыли её, сейчас она упирается в загрузку ресторана апарт-отеля.

Возникает вопрос: неужели у нас так много иностранцев и других гостей, которых невозможно разместить в гостиницах и других отелях Омска. И они все хотят жить в Крепости? Не думаю. Тогда зачем он нужен? И ведь практически мы весь исторический центр Омска свели к апарт-отелю. Зачем ставить объект так называемой третьей линии застройки на самое центральное место в городе? И плюсом к этому сохраняется угроза застройки жильём территории ТЭЦ-1, а сейчас ещё и территории старого Кадетского корпуса. У нас исторический центр или микрорайон для избранных? Или, может быть, это и есть реновация по-омски?

– Каким центр Омска видели разработчики первых генпланов? Что учитывалось при их создании, а что – нет.

– Вообще основную планировочную систему заложил Иван Иванович Шпрингер, российский генерал-инженер и основатель новой Омской крепости. Он мог её сориентировать по-другому, и мы бы не говорили о радиально-кольцевом секторе центральной части города. Но Иван Иваныч, мне хочется так думать, был гениальный градостроитель. Он выбрал эту чёткую меридиональную ось, выходящую на самую протяжённую часть Иртыша. Сделал шестиугольную лучевую систему, которая за счёт эспланады улиц Иванова, Интернациональной, Ленина, сквера Дзержинского и так далее сформировала уникальную планировочную структуру, от которой пошла вся правобережная часть.

Вильям Гесте очень внимательно и аккуратно подошёл к планировке Шпрингера. Он лишь слегка подправил углы и завещал её нам. А позже, уже 1970 году, выпускается генплан, который всё сломал, продиктовав всему городу ту самую линейную структуру, в том числе и Правобережью. Я знал разработчиков этого генплана и общался с ними. Так вот, в какой-то момент они хотели даже замыть Омь, пустив её в трубу. Но когда приехали и увидели каньон, в котором течёт река, поняли, что это невозможно.

Я говорю о том, что люди, у которых совсем другие культурологические традиции, не всегда могут оценить уникальность города. А это смерть для него.

– Каким вы видите участок застройки возле Крепости?

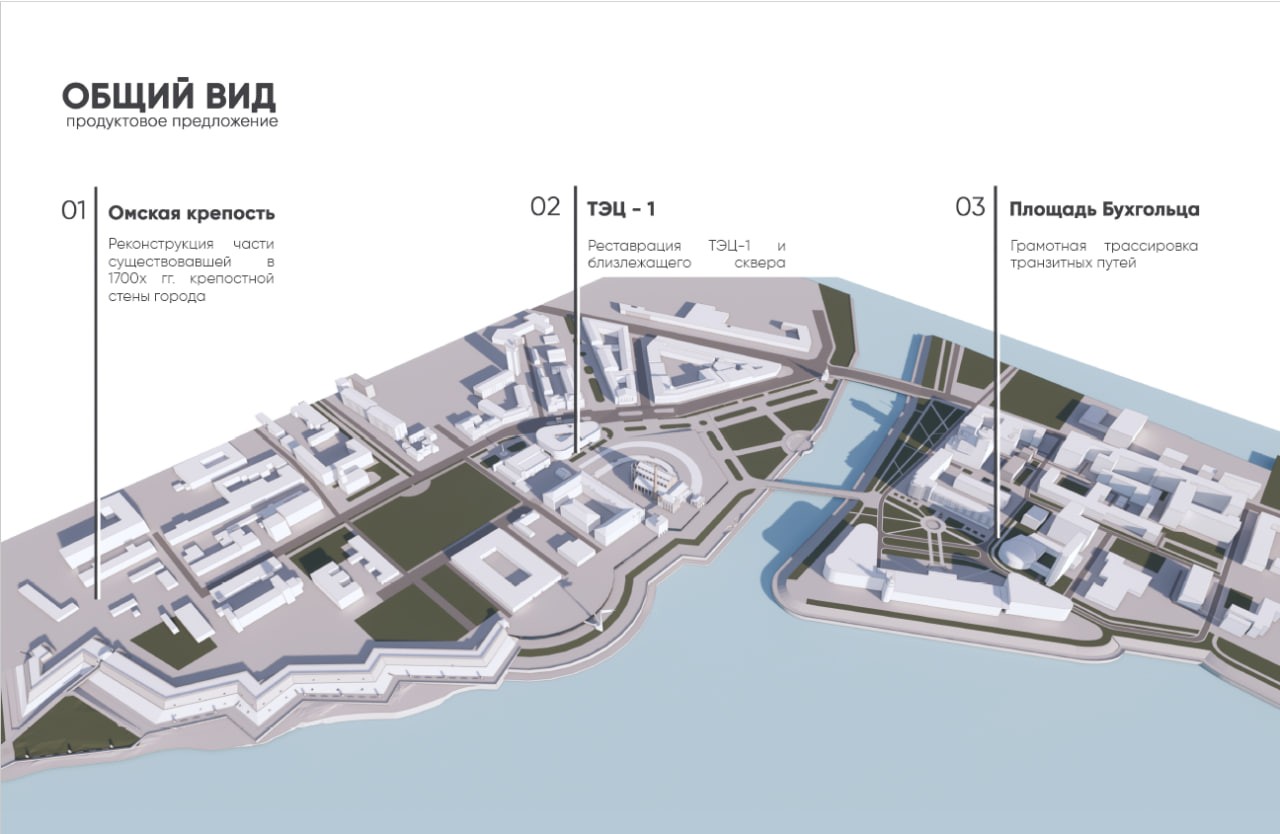

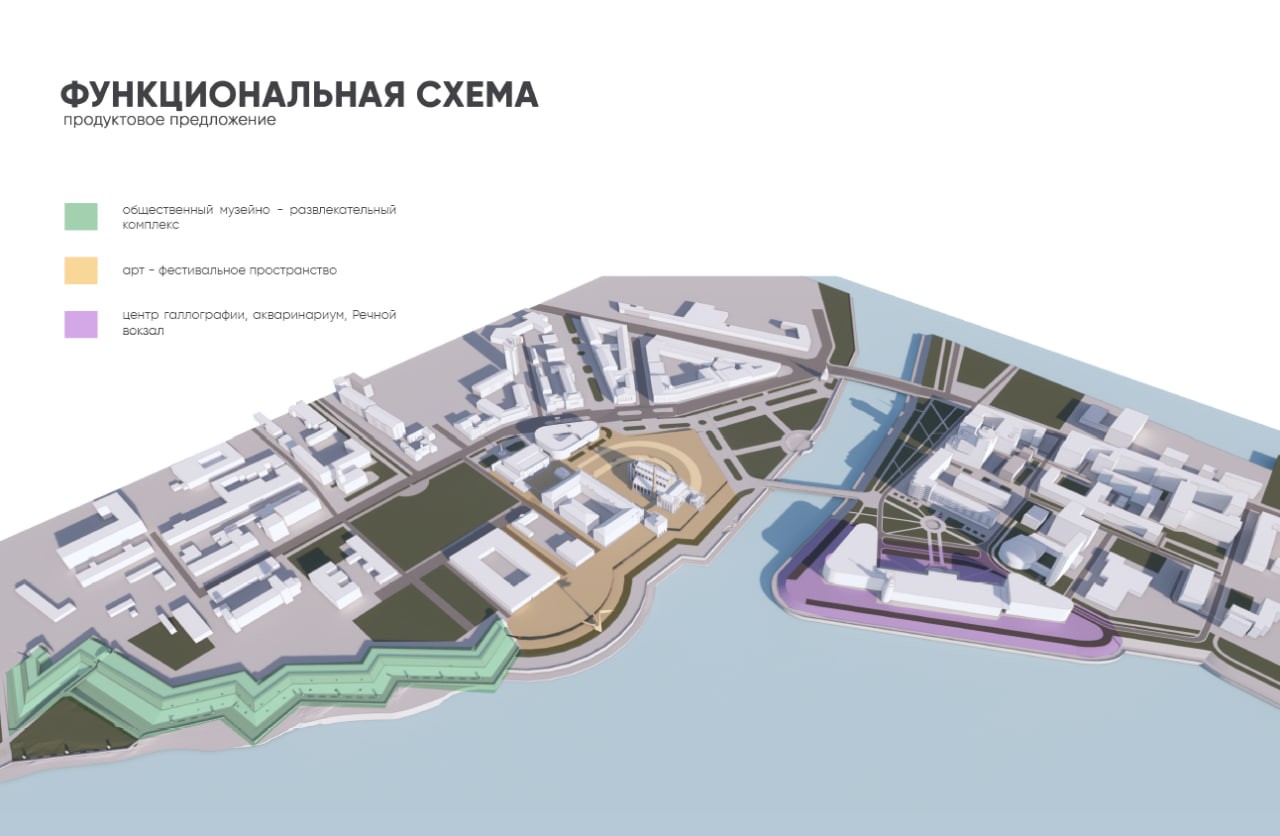

– Современным, но с сохранением историчности. У нас, студентов и преподавателей кафедры архитектуры СибАДИ, есть предложение, какой должна быть историческая часть центра. К примеру, можно сделать крепостной вал. Причём высота его от уреза воды примерно 9–11 метров и 3 метра от отметки площади Крепости вверх. Внутри крепостного вала может быть двухэтажное клубное пространство. На главной оси города, на стрелке – платформа, где и нужно ставить стелу «Город трудовой доблести».

А ТЭЦ-1 – главная доминанта исторического центра. Нами продумано и завершение Речного вокзала – площадь Бухгольца, где и должен стоять конный памятник основателю города, а не в полутора километрах от исторического места.

Конечно, пока это только планировочное решение. Нет ещё объема и благоустройства. Мы планируем продолжить эту работу. Я вас уверяю – это будет далеко не хуже того, что представили Асадовы, Антропенко, Моревы.

– Не слишком высоко? Омичи же привыкли видеть Иртыш. В вашем проекте вал поднят на 3 метра.

– У Омска 20 км береговой линии – везде мы видим Иртыш, а это уникальное место – всего 700 метров. Есть смысл его выделить. Тем более сверху вала есть прогулочная эспланада – можно подняться и увидеть тот же Иртыш. Более того, с внешней стороны вала – две пешеходные и велосипедная эспланады. Мы только облекаем это место в более архитектурную, фортификационную и историческую форму.

Никому, кроме нас, Омск не нужен. Если мы будем относиться к нему так, как сейчас, то скоро его потеряем, получим и тут, в историческом центре, Левый берег.

– Когда вы начали разрабатывать этот проект? Как приходили идеи?

– В 1980 году мы (ОГП) делали Всероссийский закрытый конкурс на ПДП центра Омска. Первую премию не присудили никому, а второе и третье место поделили мы и «Гипрогор». Вот с этого момента я и занимаюсь планировкой города и его центра.

– Над проектом работали также ваши студенты. Несколько охотно они вовлеклись в его разработку?

– Да их и уговаривать-то не надо, рвутся в бой, данный материал вообще формировали на каникулах.

– Какие ещё объекты исторического центра задействованы в вашем проекте?

– Пока здесь задействована прибрежная часть, но есть желание проработать весь центр, включая и Левобережье.

– Вы оставляете ТЭЦ-1, верно?

– Мы не просто её оставляем, мы на ней делаем акцент. Такую трактовку в рамках диплома сделал наш выпускник Саша Люлько, сейчас он, опять же, в Екатеринбурге, магистрант. Несмотря на реконструкцию – проект суперсовременный. По сути, здание у него состоит из двух частей. Первая – архитектура начала 20 века, это промышленный модерн. Реконструированная вторая – некий отсыл, прообраз итальянских храмов, романской базилики. Это не только мы предлагаем, идеи витают в воздухе. К примеру, Андрей Сергеев, омский архитектор, предложил замечательную идею – сделать там такие платформы, где можно проводить официальные приёмы. Вот где сегодня губернатор и мэр встречают какие-нибудь официальные делегации? А почему не здесь, с прекрасным видом на Омск?

– В Омске пройдёт образовательный интенсив «Городские практики» от программы «Архитекторы.рф». Участники предложат проекты по реконструкции пивзавода «Волочаевский». Каким вы видите это здание?

– Да здание уже есть, чего его видеть? Вопрос не в том, каким его видеть, а как включить в жизнь, в активную жизнь города.

– Столичный опыт подсказывает, что площади старых предприятий можно превратить в центр современного искусства. Такой вариант для ТЭЦ-1 не рассматривали?

– Да, конечно, можно. В проекте есть масса идей: и зимний сад, и Биржа будущего и пространства для официальных приёмов и мероприятий и т. д., и т. п. Можно и Речной вокзал воскресить – на всё подземное пространство сделать акваринариум и не только. Вообще территория исторического центра должна быть сосредоточением уникальных общественных объектов и деятельности. А мы строим жильё.

– Как вы относитесь к идее 15-километровой набережной, благоустройство которой планировали начать в 2023 году? Это ведь тоже логичное продолжение центра города.

– Набережная в современном городе обязана быть. Набережная вдоль Правого берега и Левого. Они разные: на Левом – более природная, а правобережная – торжественная, урбанистическая. В данном случае это слово подходит. Потому что она должна быть хорошо обустроена, берегоукрепление сделано и так далее. И она должна быть не 15 км, а даже 20, если брать от Александровки и на юг в сторону Берега Драверта. Главное, какая концепция будет разработана. Она может подчеркнуть уникальность Омска, сделаться лицом города, а может и всё зарубить.

Автор: Мария Исаева

Фото: Никита Кудрявцев

Читайте также