Дата публикации: 10.07.2025

В эти дни в Омске проходит Всероссийская летняя архитектурная школа «Будущие архитекторы-2025». Профессионалы и молодые архитекторы из разных городов собрались, чтобы обсудить будущее бывших территорий завода «Электроточприбор». В советское время завод занимал большую промышленную площадку с множеством цехов и корпусов. Однако в 90-е годы предприятие пережило непростые времена — всё внимание было сосредоточено на выживании, и к настоящему времени производство размещается лишь на части прежней территории. Остальные корпуса уже не принадлежат заводу — они сдаются в аренду или пустуют, постепенно приходя в упадок. Разрушающиеся здания, заборы с колючей проволокой и разбитые дороги могут получить вторую жизнь в рамках проекта создания креативного пространства.

Накануне участники форума отправились на завод за вдохновением. Мы присоединились к ним и побывали на территории, где многие производства всё ещё засекречены. Съёмку можно проводить в определённых местах – только с разрешения службы безопасности завода.

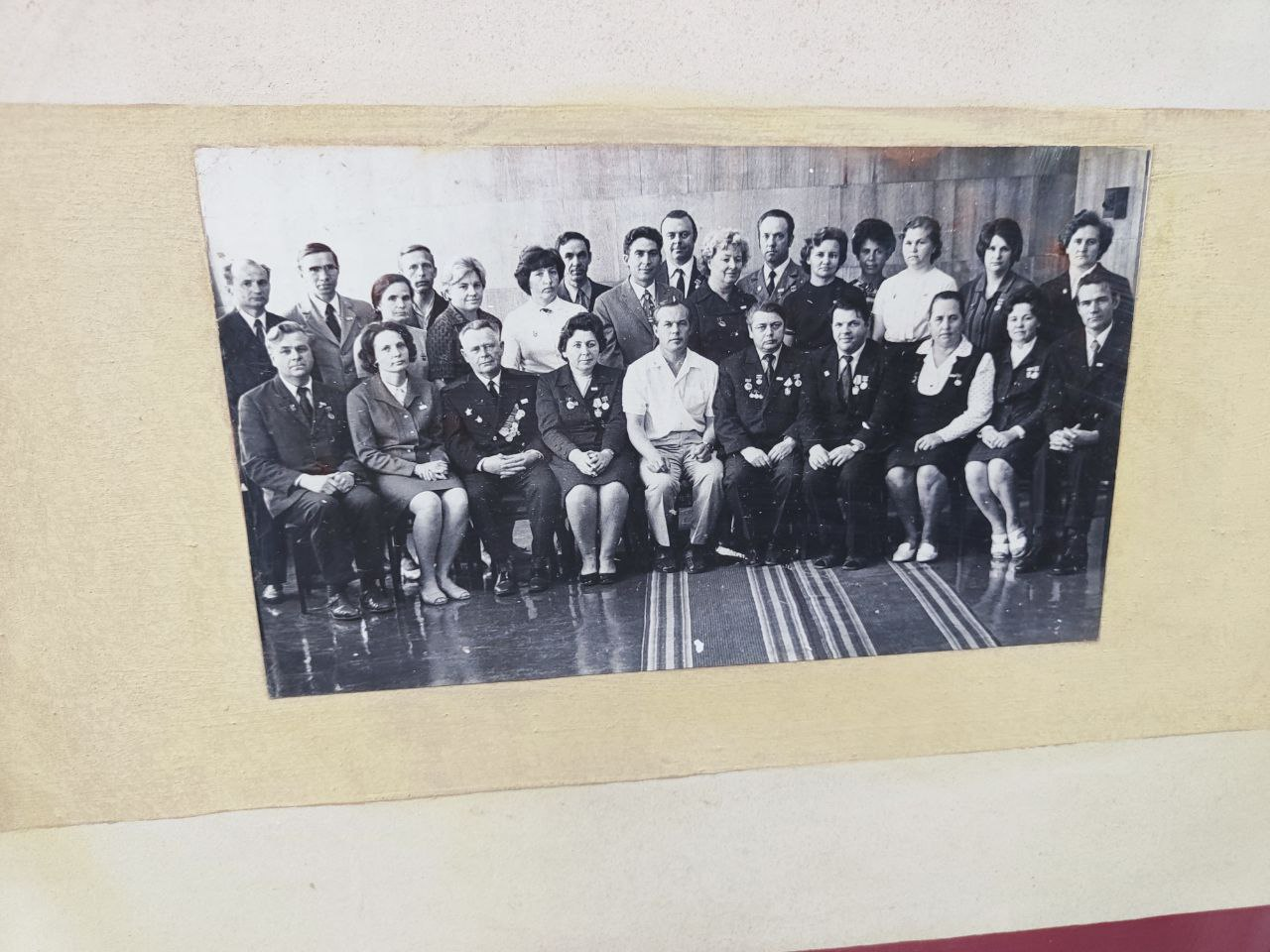

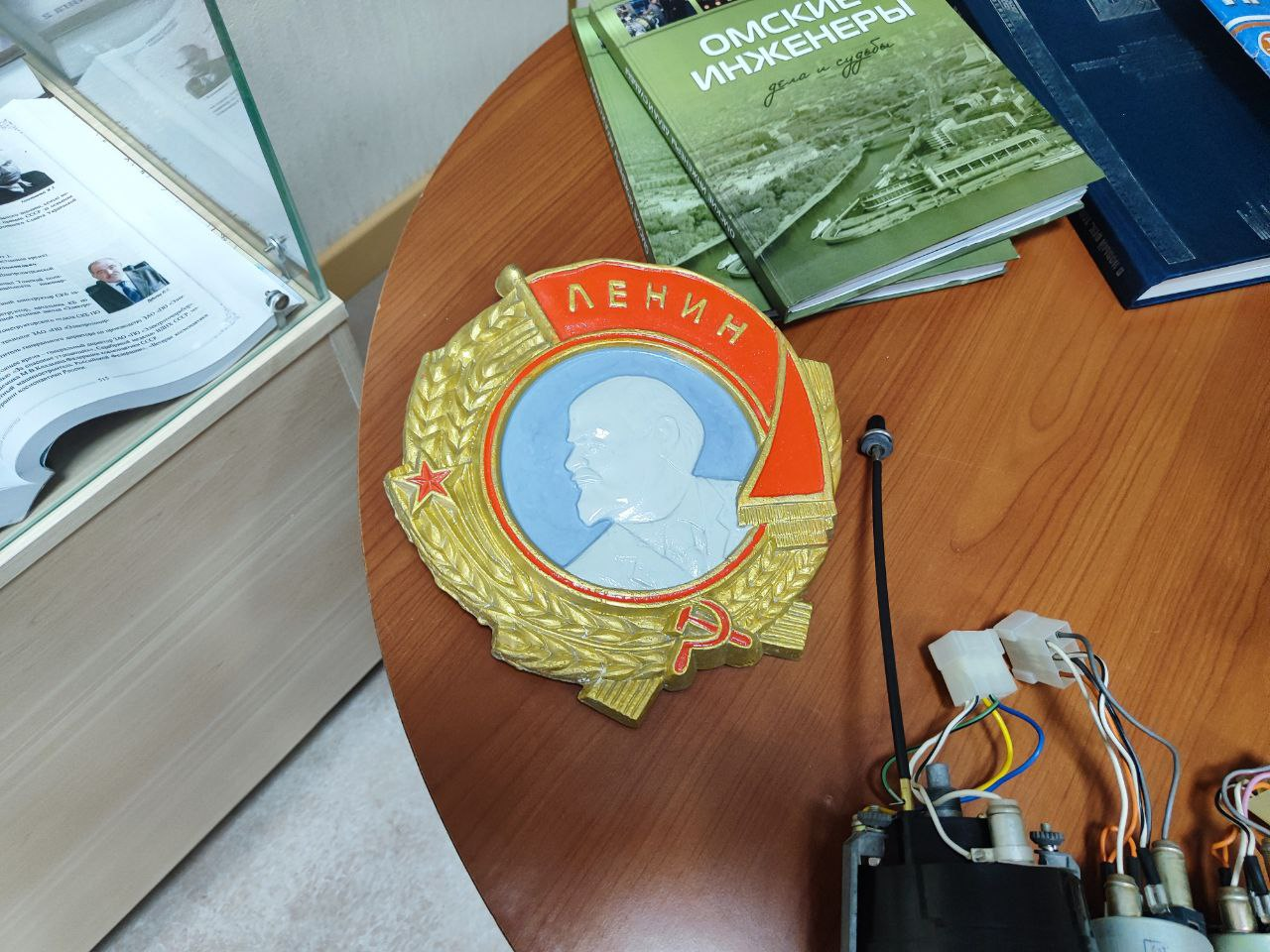

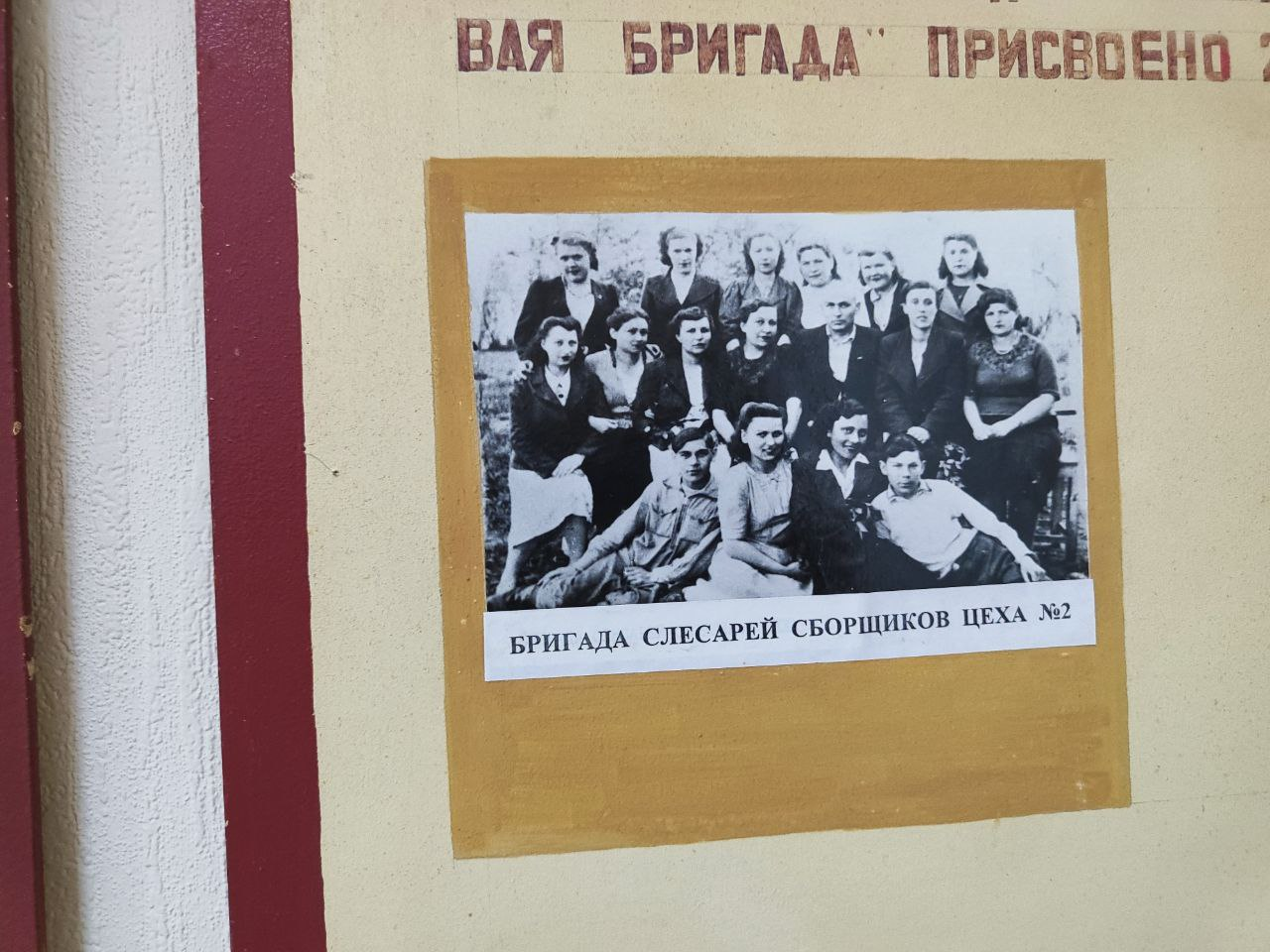

Мы побывали в музее завода и прошлись по цехам, где можно увидеть следы разного времени — от советской эпохи до недавних реконструкций. Это даёт ясное представление о былом размахе предприятия и его непрерывном развитии.

«Мы дети Великой Отечественной войны», – говорят про себя ветераны «Омскэлектроточприбора». Само его возникновение стало возможным благодаря эвакуации в наш регион трёх крупнейших приборостроительных заводов из европейской части страны. Новое предприятие героическими усилиями запустили в считанные месяцы в условиях экстремально низкой даже по сибирским меркам температуры. По данным климатического мониторинга, в некоторые дни февраля температура опускалась до -37 градусов и в среднем была на 4,5 градуса ниже средних показателей. Несмотря на это, омичи приняли и разместили огромные коллективы и отстроили завод.

Подробнее об этом мы писали в большом материале про эвакуацию промышленных предприятий в годы войны. Днём основания завода считается 1 сентября 1941 года.

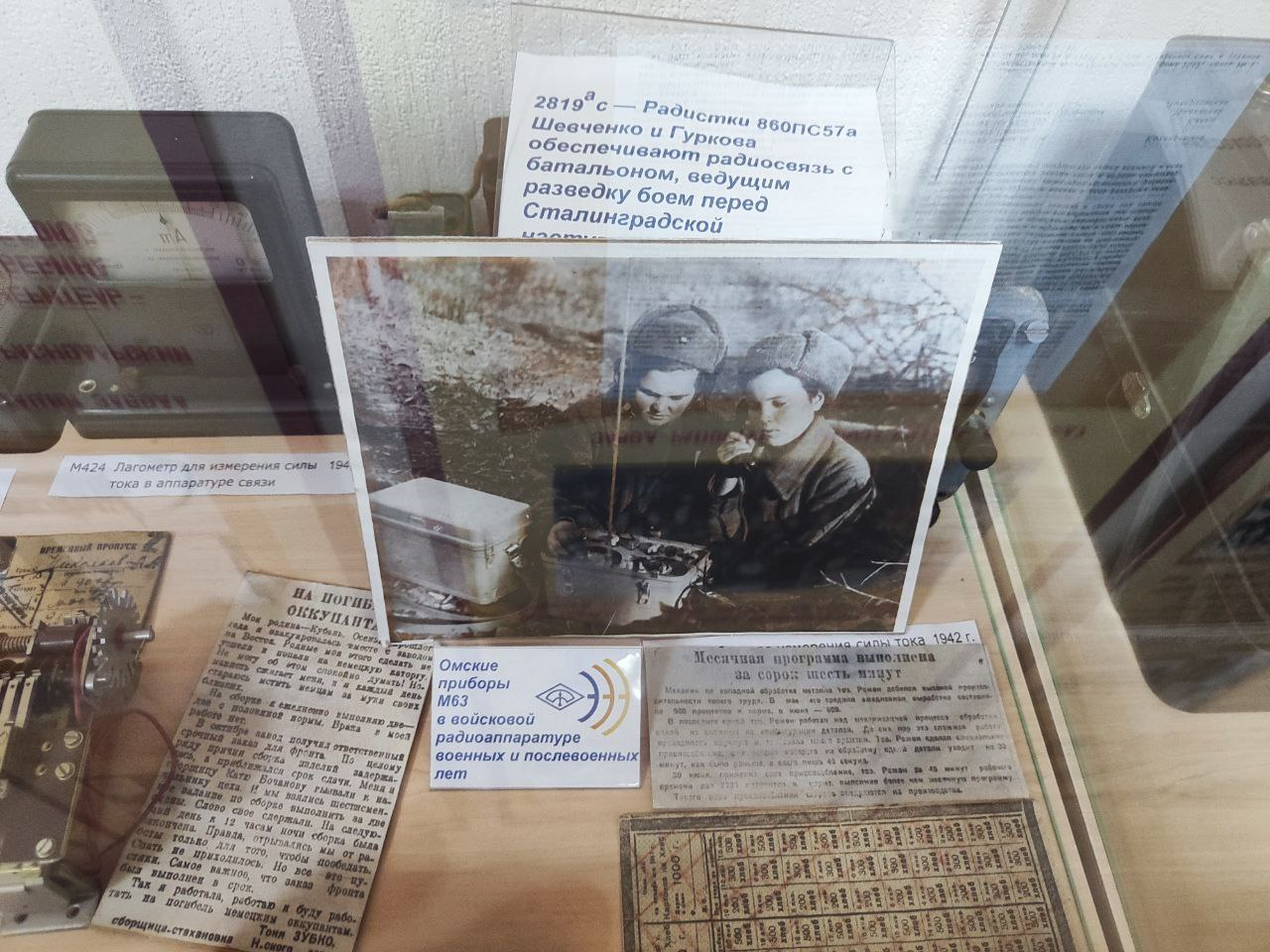

«22 июня 1941 года началась война, 13 июля Государственный комитет обороны объявил об эвакуации предприятий из европейской части страны за Урал, – рассказывает начальник производственного отдела «Электроточприбора» Павел Янкелевич. – 28 июля первые эшелоны уже прибыли в Омск. Это были первые 193 работника и 200 членов их семей из Киевского завода электротехнической аппаратуры. За это время они успели сняться, погрузить всё специальное оборудование – приборокомплекты – чтобы начать производство уже в Омске. Основной продукцией электротехнического завода были приборы для разминирования и заминирования. Была программа разминирования корпусов кораблей, защита от мин. Вот эту всю электротехническую аппаратуру – взрыватели, управление взрыванием, морские мины они привезли в Омск. 28 августа 1941 года уже начался выпуск первой продукции этого предприятия. А 1 сентября заводу присвоили наименование «ОмЗЭТА», и он стал Омским заводом электротехнической аппаратуры».

Все эвакуированные военно-промышленные предприятия были номерными. «Полёт» был «Почтовый ящик №7», завод имени Куйбышева на улице Герцена – сейчас он называется АО «Высокие технологии» – у него был номер «20». 1 октября присвоен номер и «Электроточприбору» – Всесоюзный завод № 634. Первая аппаратура, которую здесь выпускали, была для взрывания мин и защиты от них. Также начали делать приборы для радиостанций.

«В декабре на нашу территорию прибыли эшелоны другого крупнейшего приборостроительного предприятия – Краснодарского завода измерительных приборов, – продолжает Павел Янкелевич. – Оно выпускало электроизмерительные приборы. Также сюда приехали 200 его инженеров и конструкторов с семьями. Всех этих людей снова разместили. Им предоставляли жилье на подселении. Это была колоссальная работа. И вот с этих двух заводов началась история приборостроения за Уралом. Уже в начале 1942 года, в феврале была произведена первая партия электродвигательных приборов в количестве 4 000 штук».

Первое здание завода разместилось в помещении, где в нулевых следующего века была «Атлантида», а сейчас находится вездесущая «Пятёрочка» и несколько других магазинов. Также на территории было несколько одно- и двухэтажных зданий, в которых разместилась часть заготовительного производства. В феврале 1942 года заработал на полную мощность весь комплекс оборудования: станки, гальваника, производство пластмасс и металлообрабатывающее производство.

Сейчас на месте первых цехов «Электроточприбора» – бутики, общепит и «Пятёрочка»

«В марте сюда приехал третий основатель нашего предприятия – Ленинградская лаборатория электротехнических приборов, – говорит Павел Якелевич. – Первый директор завода – Матвей Семёнович Котляревский. Он и часть рабочих даже были награждены Орденом Красной звезды – это боевой орден. Он рвался на фронт, писал письма, чтобы его отправили. Но его как организатора не отпускали. Котляревский был директором до 1952 года. Потом уехал в Киев и там организовал два завода: один также приборостроительный, а второй был связан с космосом. Первый и единственный главный инженер-женщина всех военных предприятий региона – Ольга Ивановна Иващенко. Она восстановила завод «ЗЭТА» в Киеве, а потом была депутатом Верховного совета СССР. Люди были заслуженные».

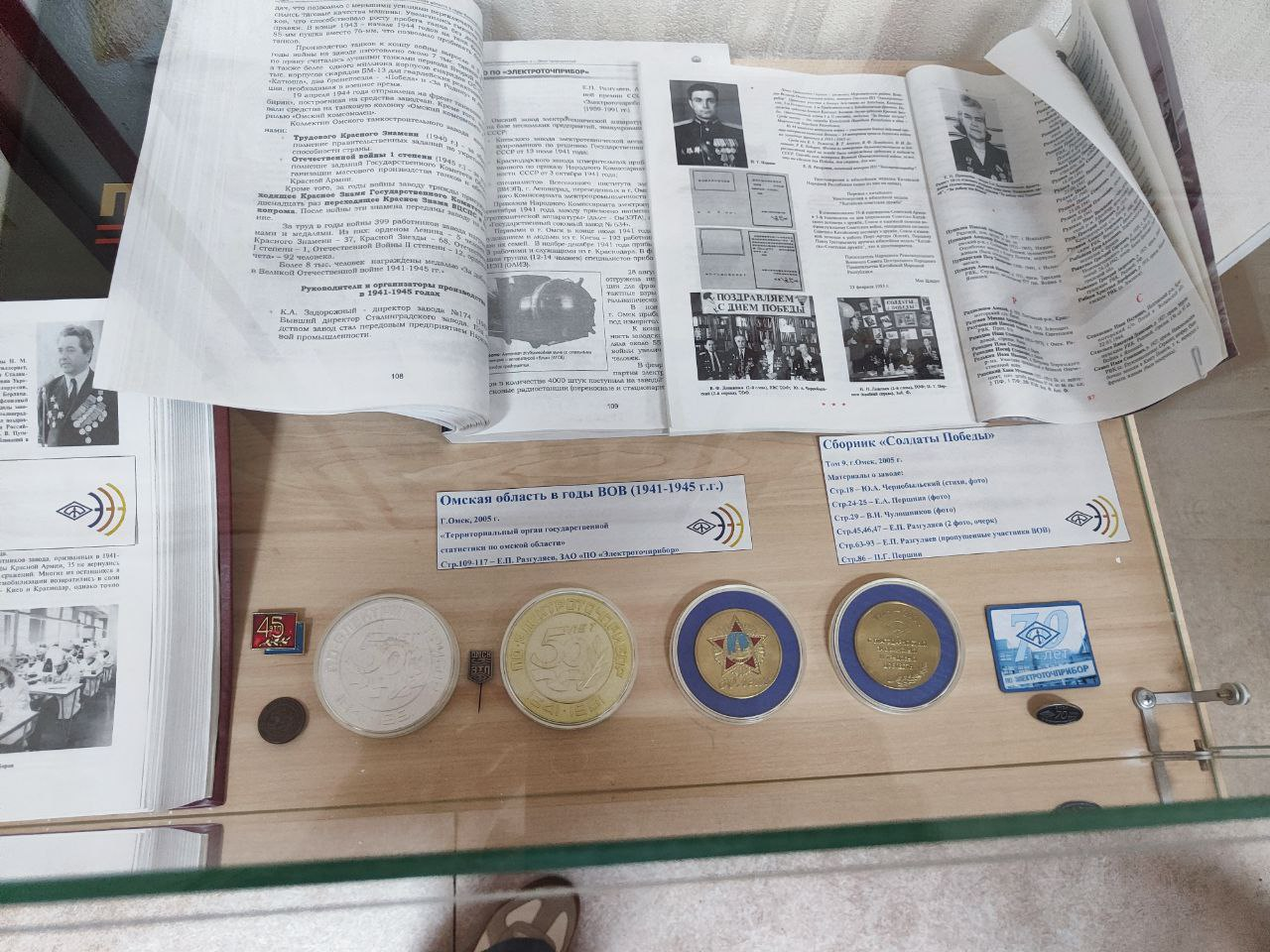

Омский объединённый завод сначала работал на привезённых приборокомплектах, потом начал делать свою оснастку, разрабатывать новые приборы. Некоторые омметры того времени до сих пор производятся и всё ещё востребованы у электриков. С 1942 года здесь начали производить приборы высокого класса точности. Дальше шли по пути производства многофункциональных приборов. Они используются практически на любом производстве.

Звёздный час в прямом смысле слова для омского завода наступил в конце 50-х. Большой период его работы был связан с производством космической техники. Это приборы, которые предназначены для устойчивого выведения на орбиту ракеты-носителя – первой и второй ступени. Если ракета после старта начинает отклоняться в ту или другую сторону, передвижная головка реагирует на это и даёт команду на возврат.

Измерительные приборы «Электроточприбора» были установлены на ракете Гагарина. Первый советский спутник, запущенный 4 октября 1957 года, ещё был оборудован иностранными приборами. Однако уже в 1958 году омичи выпустили свои.

«12 апреля 1961 года первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос на военной ракете, которая тогда называлась «семёрка» – Р-7, – рассказывает Павел Янкелевич. – Все её лучше знают под гражданским наименованием ракета-носитель “Восток”. И на ней стояли наши комплексы. Их производство мы закончили в 2017 году. Но до 2020 года наши приборы летали “космонавтами” на пилотируемых кораблях. Сейчас все головки уже электронные».

Презентация приборов «Электроточприбора» уже в те годы была зрелищной. Например, чтобы продемонстрировать их герметичность, на выставках их погружали в аквариумы. Одновременно с тем, как осваивали новые производства, увеличивался и завод. Вся территория сквера напротив транспортного университета принадлежала «Электроточприбору». Завод вырос до 7 500 сотрудников.

Здесь были производственные цеха, собственный комбинат питания, завод строил садики и самостоятельно обеспечивал местами детей своих работников. Предприятие было полностью автономным.

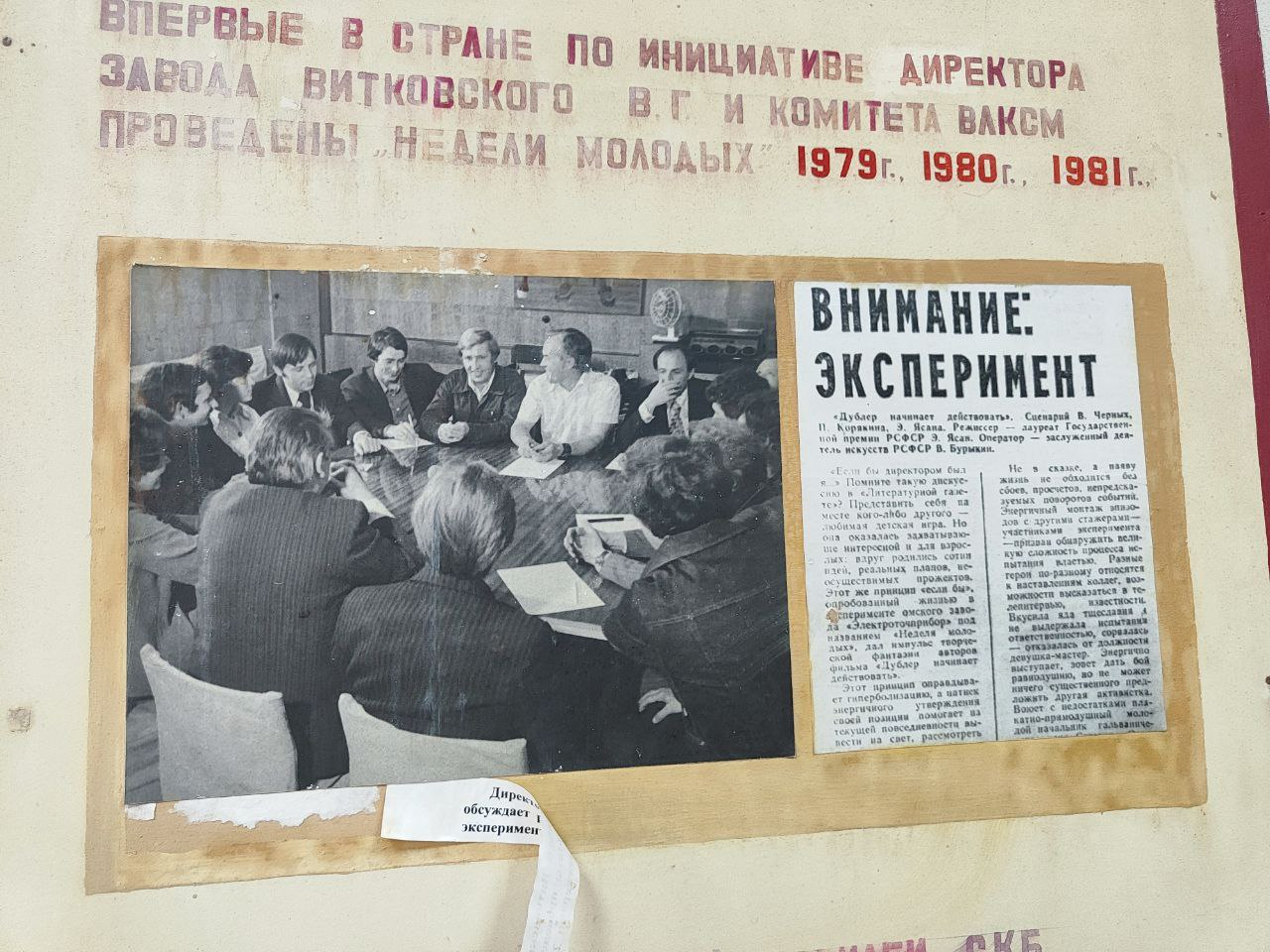

«В советское время внутрипроизводственная кооперация была ещё неразвита, – говорит Павел Янкелевич. – Все крупные предприятия были полного цикла – от винтиков и шайбочек до выпуска готовой продукции. Один цех работал в три смены, а весь завод – в полные две смены. Поскольку у нас основной контингент сборщиц были женщины – женские цеха в 1980-е мы перевели на односменную работу. Была Аллея славы и фонтан, он охлаждал литейные машины. Там, где сейчас автомойка и «Ростикс», были очистные сооружения для гальванического цеха.

В начале 1970-х мы начали осваивать уже цифровые приборы. И опять же всё – от корпусных деталей до печатных плат – делалось у нас на заводе. За их разработку получили Государственную премию. Тестеры С-20 были самыми популярными. Мы их делали десятками тысяч. И вот прибор, который мы делаем сейчас. ТУ нам делали железнодорожники, но сейчас он идёт практически везде. В том числе мы их выпускаем по гособоронзаказу».

В 1960-х начал активно развиваться угольный бассейн Кузбасса. Сначала добыча велась в разрезах. Когда появились шахты, потребность в приборах для безопасности людей кратно увеличилась. Первые газоанализаторы были только на метан. Сейчас выпускаются приборы, которые измеряют концентрации уже одновременно четырёх газов, и проходят испытание шестигазовые датчики. Современная аппаратура оснащена видеокамерами, записи с которых потом помогают выявлять случаи нарушения техники безопасности. Прибор крепится на каску каждого шахтера как фонарик, в случае опасности он начинает мигать, оповещая об опасности.

«Мы делали информационно-измерительные системы – последние делали на 80 датчиков, просто один прибор, – продолжает экскурсию Павел Янкелевич. – Года три назад звонили из Перми с нефтеперерабатывающего завода и просили запчасти для этих приборов. Но мы, к сожалению, их уже давно не делаем.

В конце 1990-х годах упали почти все виды производства. Мы начали искать, что делать дальше. И с ВАЗом стали выпускать приборы для их «шестёрки» и комбинации для «восьмёрки» и «девятки». Потом у них тоже начались проблемы. Они начали рассчитываться только бартером – автомобилями, с большим лагом. Потом начали закупать готовые комбинации за рубежом».

Новая история предприятия началась в двухтысячных. Коллектив, уже не столь многочисленный, как в былые времена, но сохранивший ключевые компетенции смог вывести завод из кризиса и обеспечить поступательное развитие. Шаг за шагом предприятие нарастило объемы производства, запустило программу модернизации оборудования и реконструкции цехов, вышло на новые рынки сбыта.

Предприятие в настоящее время имеет один сборочный цех, разделённый на три участка по направлениям деятельности, и три заготовительных цеха. Собственное конструкторское бюро позволяет постоянно развивать существующую номенклатуру и ежегодно запускать в производство новые изделия, пользующиеся спросом не только на территории РФ, но и за границей. Значительная доля реализации приходится на экспорт в страны СНГ.

«Кроме того, с 2008 года мы начали выпуск светодиодных светильников – одними из первых в стране, – говорит наш экскурсовод. – Огромное производство у нас негде разместить, поэтому наши приборы специфические. Мы специализируемся на взрывобезопасных устройствах. Они используются на химических производствах, освещают цеха нефтеперерабатывающих и других предприятий, где есть опасность по взрыву. У нас три участка сборочного цеха – это электроизмерительные приборы, приборы шахтной техники и светодиодные приборы. И заготовительное производство: цех переработки пластмасс и механообрабатывающее производство».

Ходившие по заводу студенты торопились и сетовали, что экскурсия затянулась. Куратор группы, новосибирский архитектор Павел Носарёв посоветовал заводу омолодить штат и подумать над концепцией, которая поможет привлечь новое поколение на завод. Сейчас средний возраст сотрудников – 45+.

«Я посетил уже не одно производство, – поделился своими соображениями после экскурсии Павел Носарев. – На всех меня интересует не только непосредственно сам процесс, но и организация быта, условия труда, которые предлагает завод своим работникам. Любое предприятие – это не здесь и сейчас, это всё-таки стратегия и развитие на будущее. Именно в рамках работы с подрастающим поколением нужно развивать разные активности вне работы, дополнительные меры, стимулирующие к переезду в регион, например, из других городов, школ, условно говоря.

Недавно мы участвовали в проектировании мастер-планов города Назарово в Красноярском крае. Это очень важный город-спутник Красноярска, в котором находятся два мощных предприятия – Назаровская ГЭС, которая вырабатывает большое количество электроэнергии для европейской части России, и крупный угольный разрез, который разрабатывает СУЭК. Оба этих предприятия очень активно работают с привлечением молодых кадров. На базе экосистемы предприятия есть различные образовательные продукты. Они включаются в школьную программу, программы ПТУ. В Назарово построили специальную школу для будущих работников. Её специально оборудовали по последнему слову техники, чтобы туда приезжали дети со всего региона. Это важно с точки зрения перспективы».

Надеемся, что завод будет успешно продолжать своё развитие, вновь обретёт былую известность, а омичи получат уютное пространство для работы и прогулок вокруг него.

10 и 11 июля несколько групп студентов выдадут на гора, каким видят его они. Работы обсудят эксперты. Конечный результат омичам покажут на выставке «Электроточка» 12 июля. Посмотреть и обсудить, что получилось, можно по адресу: проспект Карла Маркса, 18/2, 2 этаж.

Автор и фото: Анна Микула

Читайте также