Дата публикации: 29.04.2025

В Омском музее просвещения начал работу выставочный проект «Беспокойно листая страницы…», посвящённый 80-летию Великой Победы. В рамках проекта представлены две экспозиции: музейная выставка «Маленькие истории большой войны», которая погружает в атмосферу повседневной жизни учителей и школьников в военное время, представляя уникальные документы 1940-х годов. И выставка Омского Союза журналистов «Забвению не подлежит», где представлено 80 лучших снимков 30 фотомастеров разных поколений, посвящённых теме войны и Победы.

Обе выставки — это не просто собрание артефактов, это проникновенный рассказ о героизме, стойкости и трагедии, развернувшихся на фронте и в тылу, в классах и окопах, в сердцах взрослых и детей, чья жизнь навсегда изменилась в огненные 1940-е. Подробности — в нашем фоторепортаже.

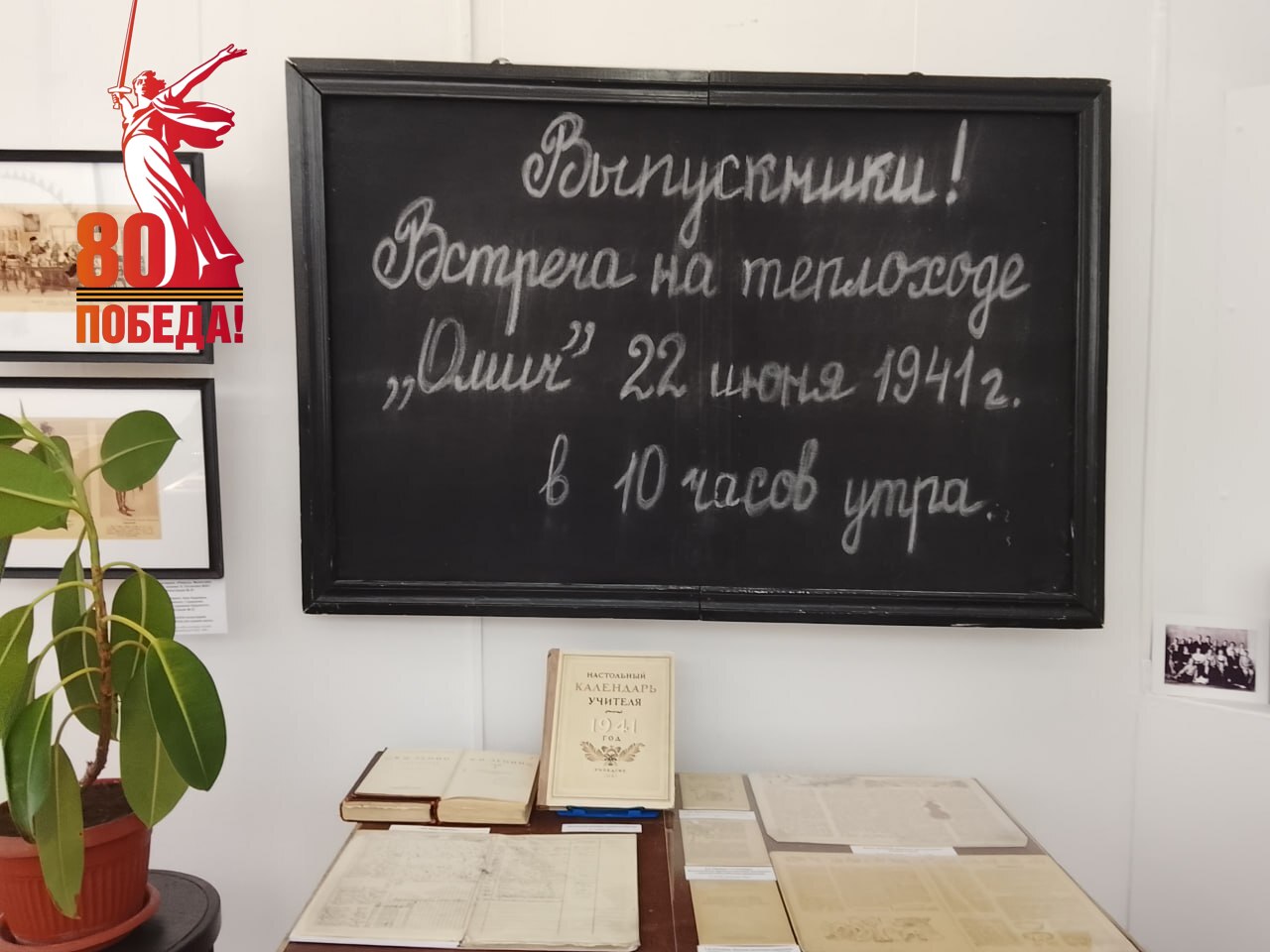

Выставка «Маленькие истории большой войны» рассказывает о жителях нашего города, воевавших на фронтах Великой Отечественной и трудившихся в тылу. А ещё погружает посетителей в повседневную жизнь учителей и школьников военного времени через подлинные документы 1940-х годов – классный журнал с отметками за 1944–1947 годы, учебники военной поры, сохранившийся рецепт изготовления чернил…

— Война — это одна большая тяжёлая кровавая история, но эта история складывается из множества личных историй. На нашей выставке мы постарались рассказать некоторые из них, — поясняет сотрудник музея Татьяна Турыбрина.

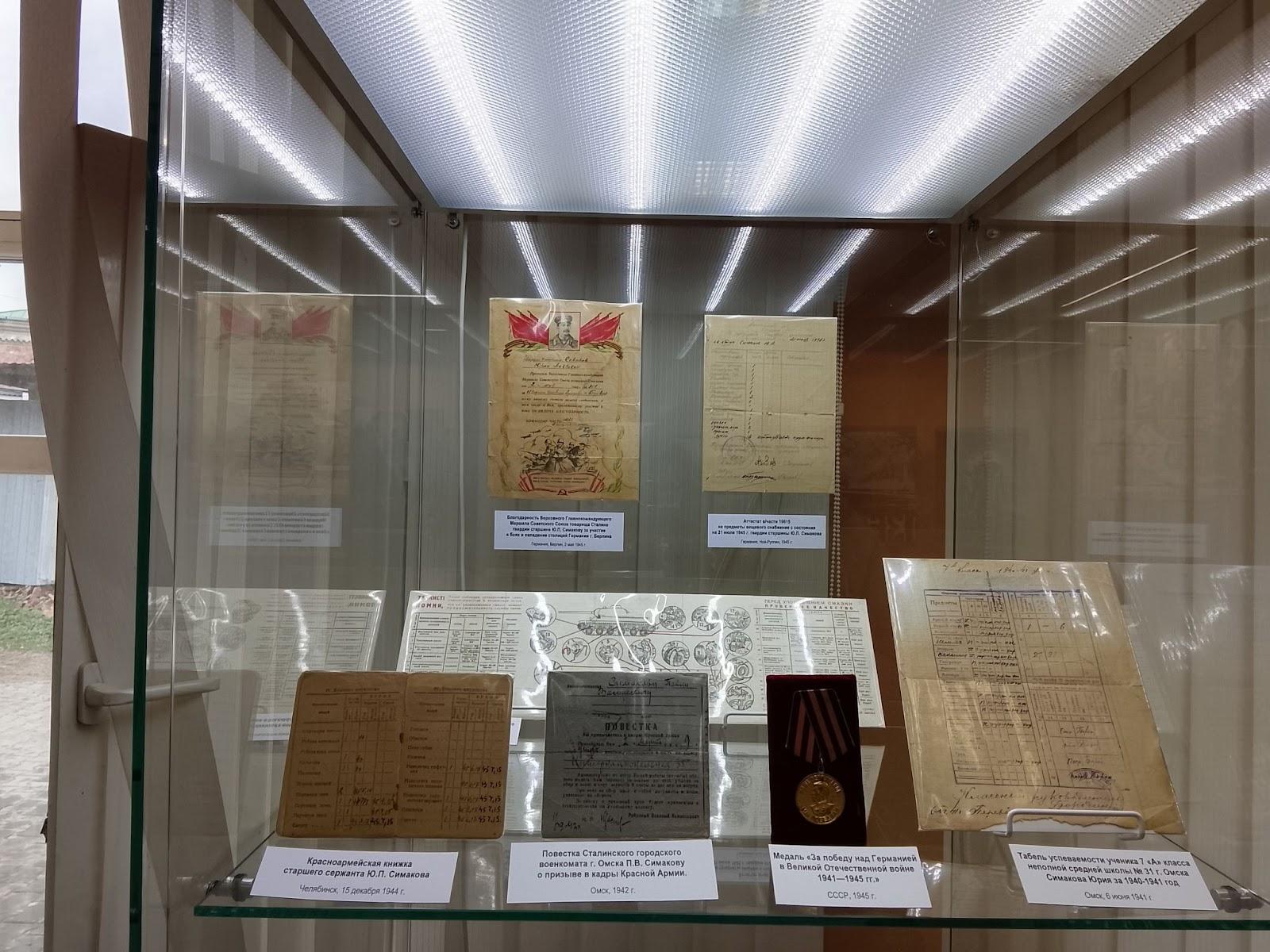

Вот, например, история известного омского спортивного журналиста Юрия Симакова. В 1941 году он окончил 8-й класс, получил аттестат. Его отца сразу призвали в армию, а в 1943 призвали и Юрия, которому исполнилось 18 лет. В боях под Брянском он получил тяжёлое ранение, попал в госпиталь. Во время лечения Юрий изучил немецкий язык, экстерном сдал экзамены и получил квалификацию «военный переводчик». Осенью 1944 года он снова вернулся на фронт и до Победы служил механиком-водителем танка ИС-122. Гвардии старшина Симаков дошёл до Берлина. А потом три года работал переводчиком Советской военной администрации в Германии.

В витрине, посвящённой ему, красноармейская книжка и медаль «За победу над Германией» соседствует с табелем успеваемости ученика омской школы № 31 Юры Симакова за 1940-41 учебный год. В той же витрине можно увидеть Благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина гвардии старшине Ю.П. Симакову за участие в боях и овладение столицей Германии г. Берлином, датированную 2 мая 1945 года.

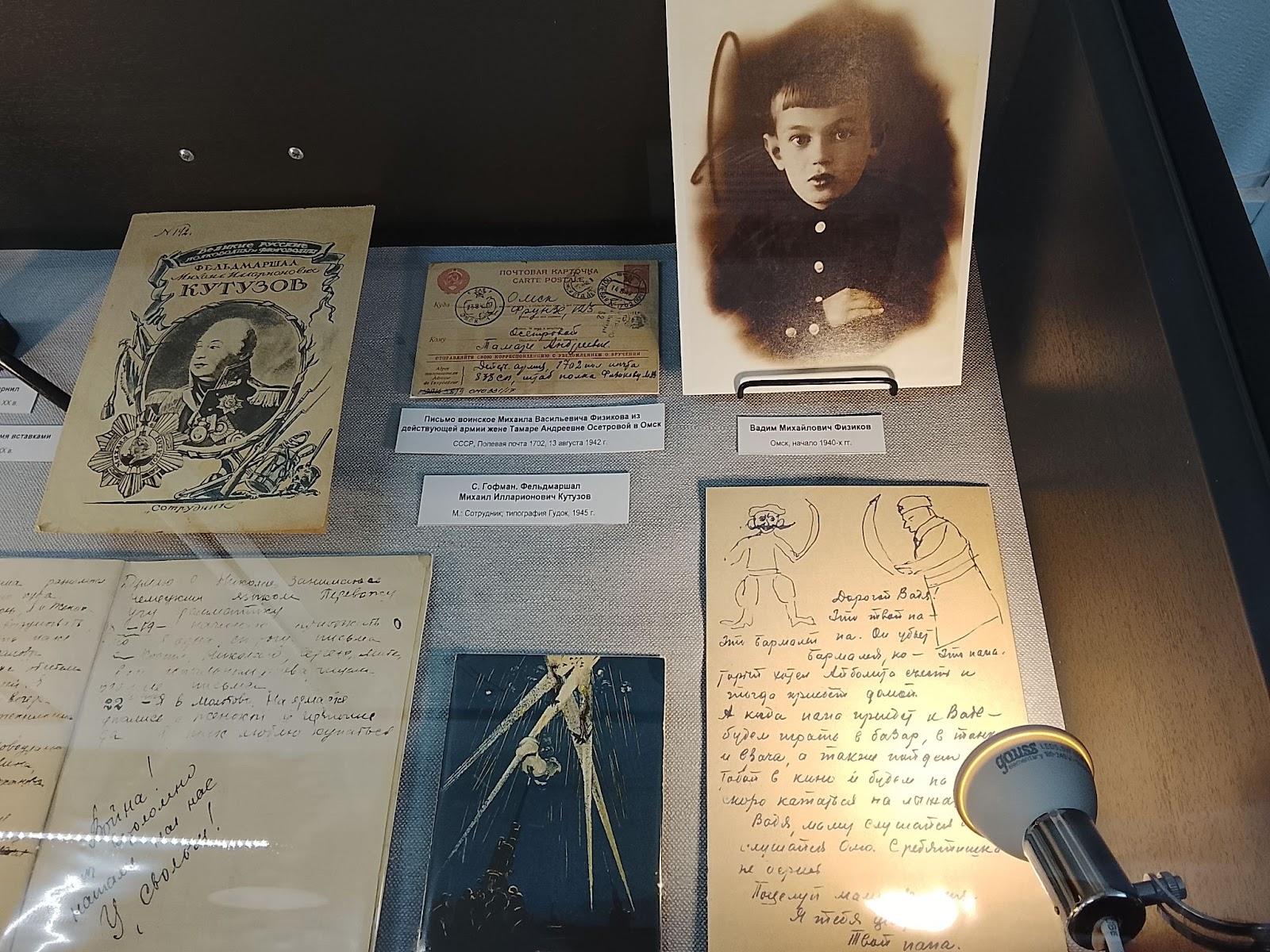

Выпускники филфака омского педагогического института хорошо помнят вдохновенного преподавателя, заслуженного работника высшей школы СССР Вадима Физикова.

— На выставке есть фотография Вадима Михайловича, на которой ему всего 4 года, потому что именно столько ему было, когда началась Великая Отечественная война. Его отец, преподаватель педагогического института Михаил Физиков ушёл на фронт. Он писал маленькому Вадику письма с картинками, одно из них можно увидеть в нашей витрине: «Дорогой Вадя, это твой папа, а это Бармалей. Как только папа убьёт Бармалея, он вернётся к тебе домой, и мы будем гулять, играть в базар, и в такси, и врача, и будем по улице кататься на лыжах», — продолжает свой рассказ Татьяна Турыбрина

Но исполнить это обещание Михаилу Васильевичу не удастся — в марте 1944 года он погибнет, освобождая Украину.

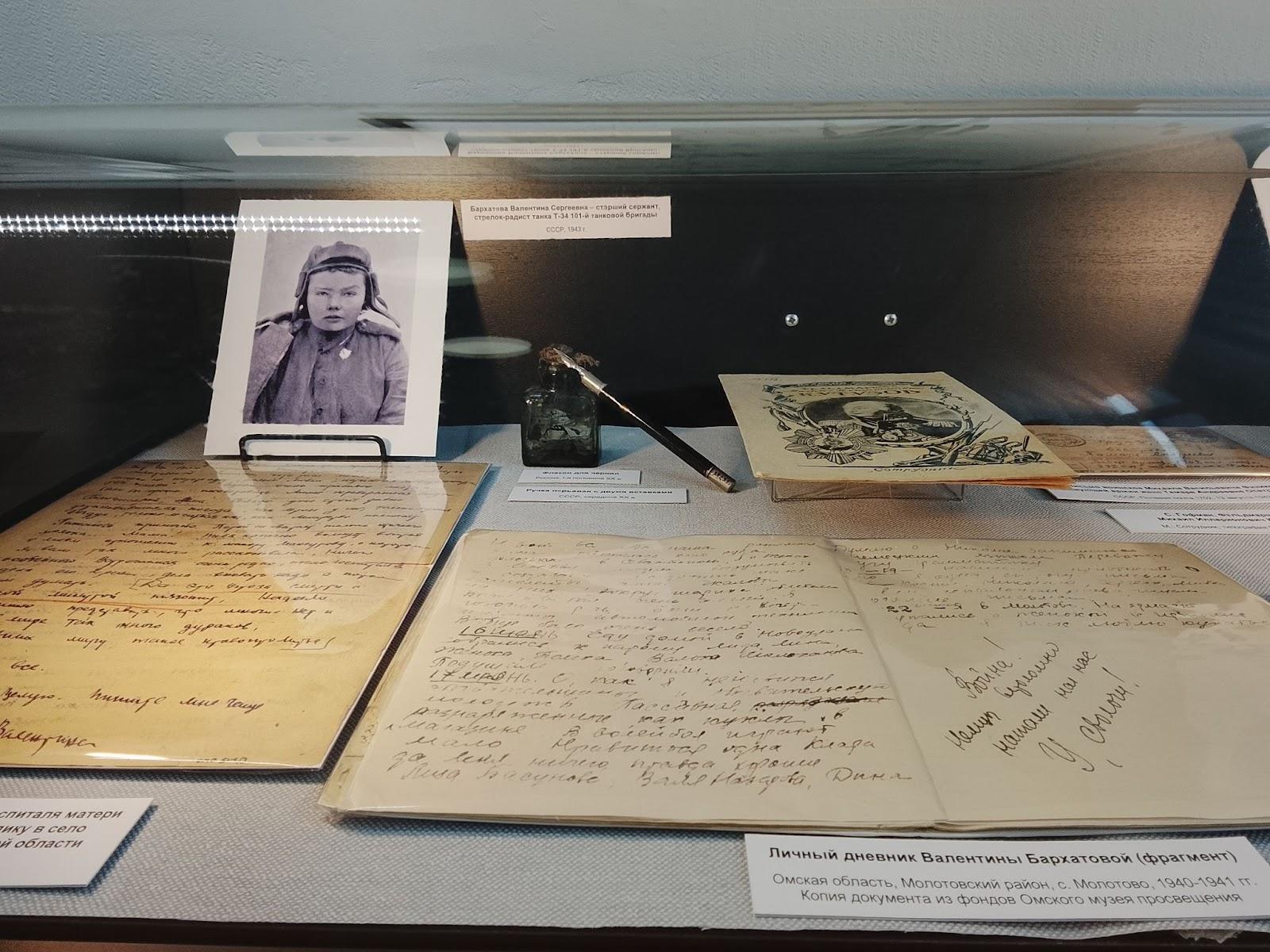

В музее хранится дневник и несколько писем танкистки Валентины Бархатовой, в честь которой названа одна из улиц Советского административного округа. Дневник раскрыт на странице с записью за 22 июня. Сначала Валя пишет: «Купались с Женькой в Иртыше. Я так люблю купаться». А дальше по диагонали через страницу написано: «Война! Немцы вероломно напали на нас». Причём страница уже выгоревшая, текст плохо виден, но эта запись, сделанная в гневе, до сих пор яркая и читается легко. Рядом с дневником лежит письмо маме, датированное 25.04.1944: тогда Валентина лежала в госпитале. А 9 мая 1944 года во время сражения у города Балаклава на Крымском полуострове её танк был подбит. Матери Валентины в село Молотово Омской области сначала пришло письмо от дочери, а потом похоронка…

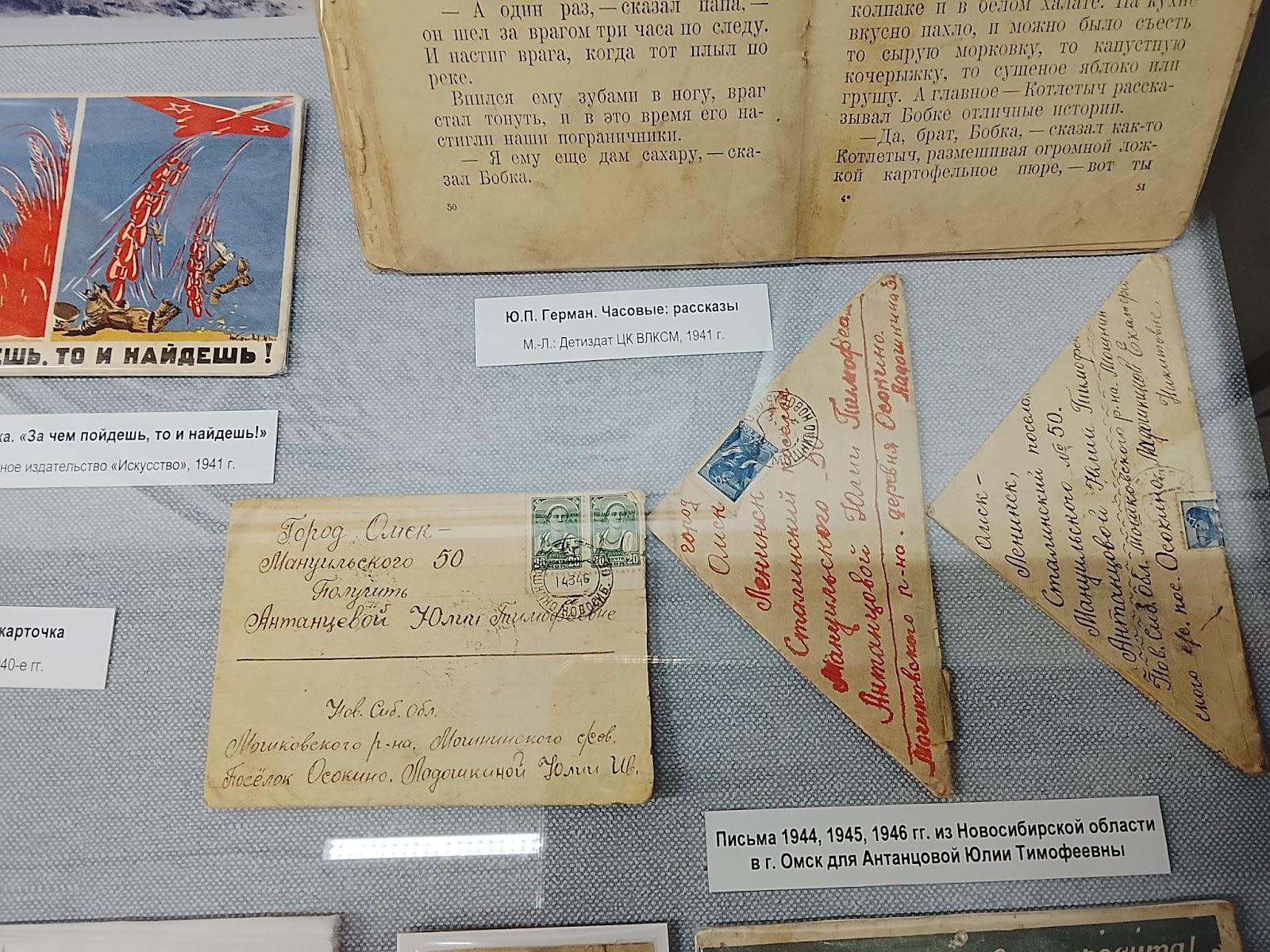

На афише выставки изображена девочка с мишкой, набитым опилками, и письмами-треугольниками.

— Девочка это придуманная. А вот мишка, конверты и письма, которые там лежат, настоящие. Их нам одолжил на выставку антиквар с Хитрого рынка. Они из дома, который расположен в Привокзальном посёлке на улице Мануильского, 50. Мы нашли этот дом, в нём живут, он ухоженный, не перестроенный. Сохранился даже старый номер с названием улицы, написанным по кругу. Но хозяев дома не оказалось, нам никто не открыл, — рассказывает учёный секретарь музея Марина Скандакова.

— Екатерина Ладушкина из Новосибирской области, писала своей двоюродной сестре Юлии Антанцовой, жившей в Омске в Сталинском посёлке (так тогда назывался Привокзальный). В этих письмах, датированных 1944, 1945 и 1946 годом, сёстры обмениваются новостями. Сын Митя, видимо, погиб, потому что пришла похоронка, другого сына отправляют на восток — на войну с Японией… Екатерина Никитовна пишет: «Мои девчонки, худые, твои тоже худые. Есть корова, но нужно сдать государству 215 литров молока в год. А остаток молока я продаю, потому что нужны деньги, чтобы купить одёжу, потому что нечего носить. А девчонки ни жиров, ни молока не видят». Этих девочек, как мы выяснили из писем, зовут Элечка и Риточка. Не знаю, кого из них мы изобразили на афише… Я предполагаю, что игрушки играли очень большую роль в жизни детей войны, потому что родители кто воевал, кто был на работе с утра до вечера, и они делились с такими мишками своими проблемами, горестями и радостями.

Марина Владимировна поделилась и собственной семейной историей:

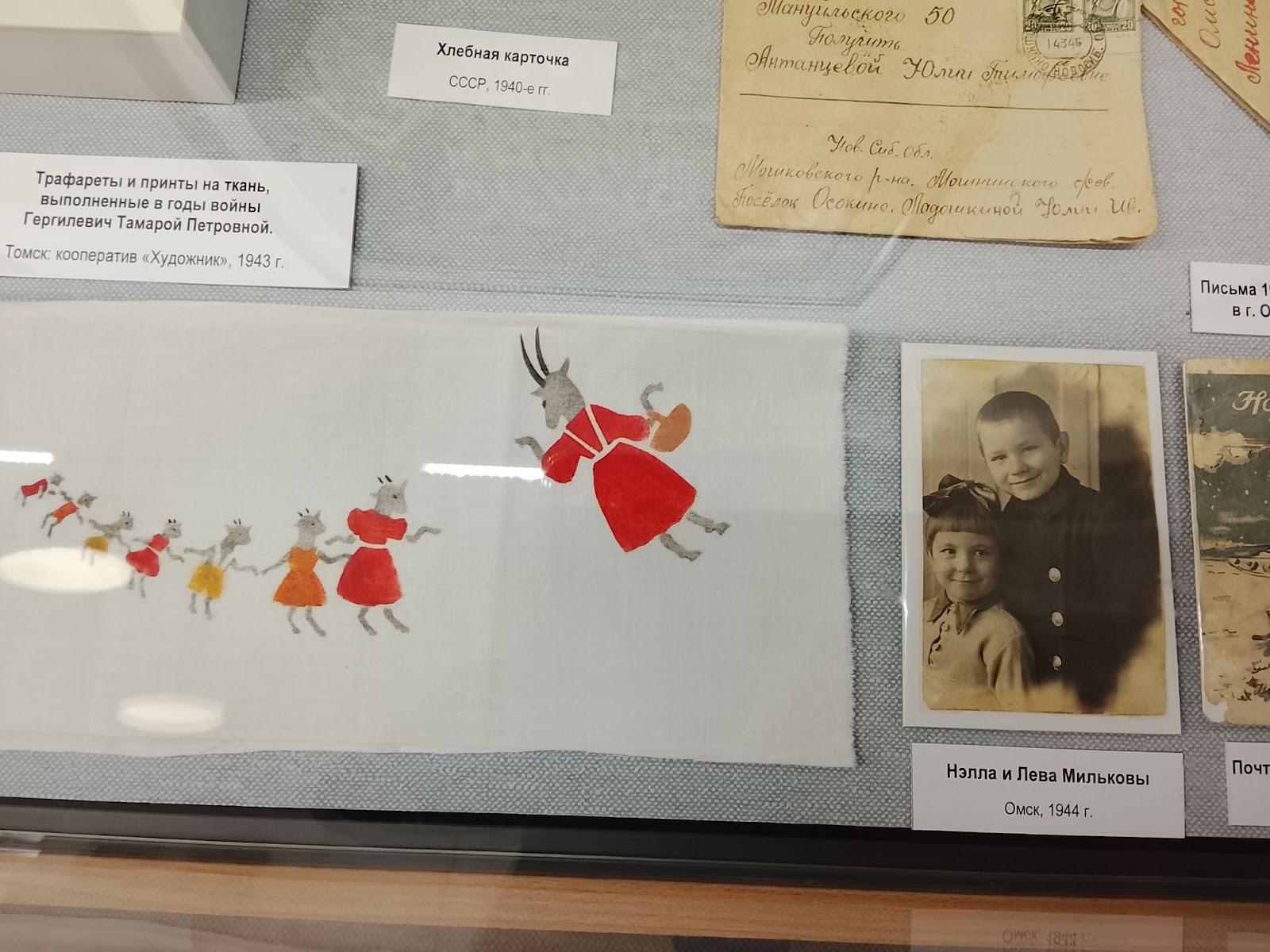

— На этой фотографии моя мама и её брат, мой дядя, Нелла и Лёва Мильковы. Мой дед был судьёй, у него сначала была бронь, но в 1943 году его всё-таки призвали на фронт, и он погиб на Украине в 1944 году. Естественно, у него были хорошие костюмы, и он сказал бабушке: можешь продавать эти костюмы, потому что надо кормить детей. И бабушка ездила по станциям, продавала костюмы или меняла на еду. А галстуки оставались. И маме делали бантики из этих галстуков. И вот она вот с таким бантиком здесь сфотографирована.

Красивая женщина на ещё одной фотографии — Тамара Гергилевич.

— Это не Омск, а Томск. Но дочь её живёт в Омске, поэтому нам об этом известно. В годы войны Тамара Петровна была членом томской артели «Художник». И поскольку промышленность тогда выпускала очень невзрачную детскую одежду, им хотелось её как-то раскрасить, чтобы детям было приятно её носить. И они делали вот такие трафареты. А по этим трафаретам делали принты — по платью, например, цветочный принт или из птичек. Вот это подлинные трафареты времён войны…

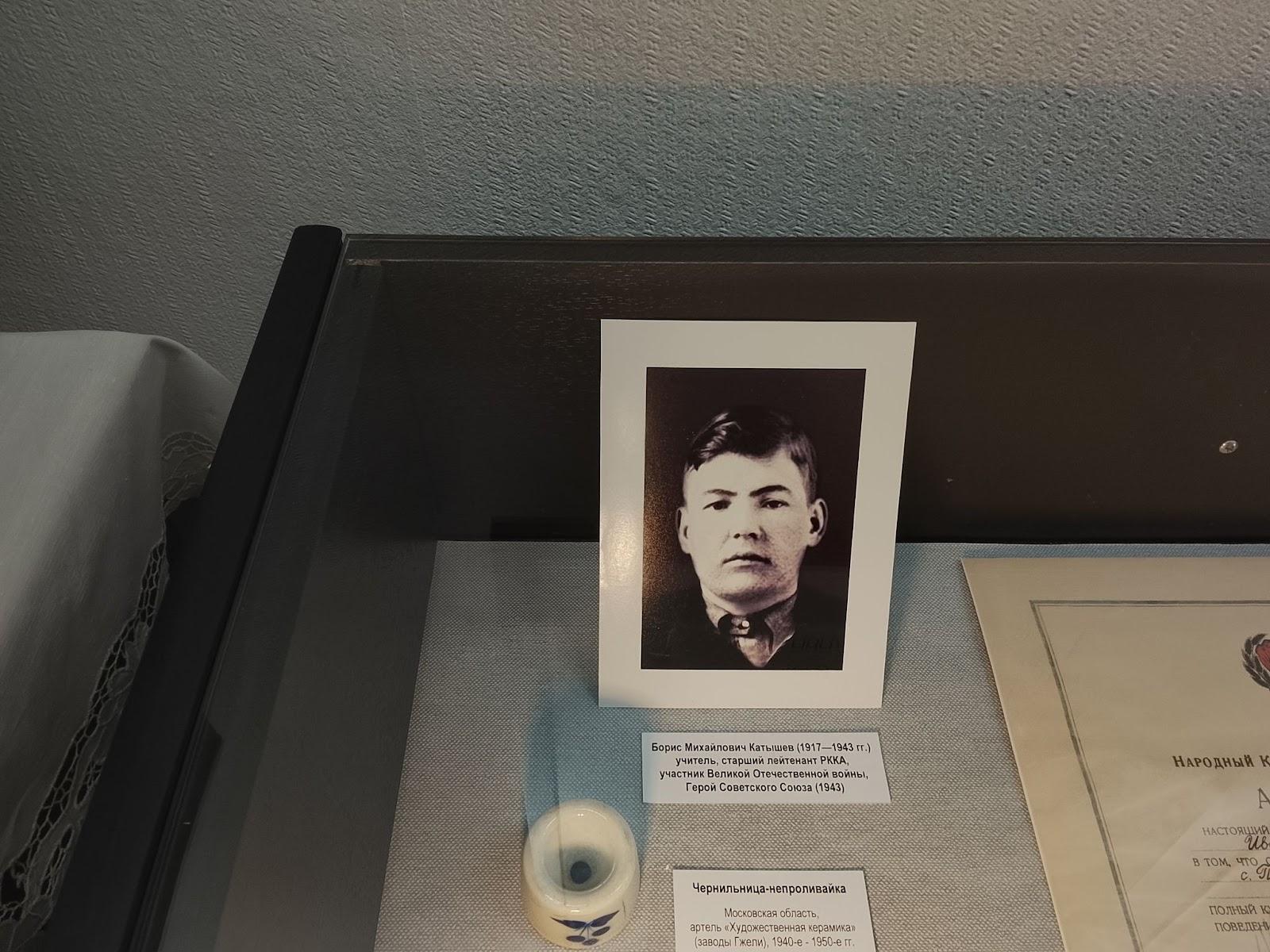

А вот о Борисе Катышеве известно совсем немного. Был учителем, ушёл на фронт, погиб в 26 лет как герой.

— Это единственный омский учитель, ставший Героем Советского Союза. К сожалению, у нас нет по нему никаких материалов, осталась только зачётная книжка. Портрет с зачётной книжки, мы как могли, увеличили, чтобы была фотография. Эта история ещё ждёт своего исследователя, — поясняет Марина Владимировна.

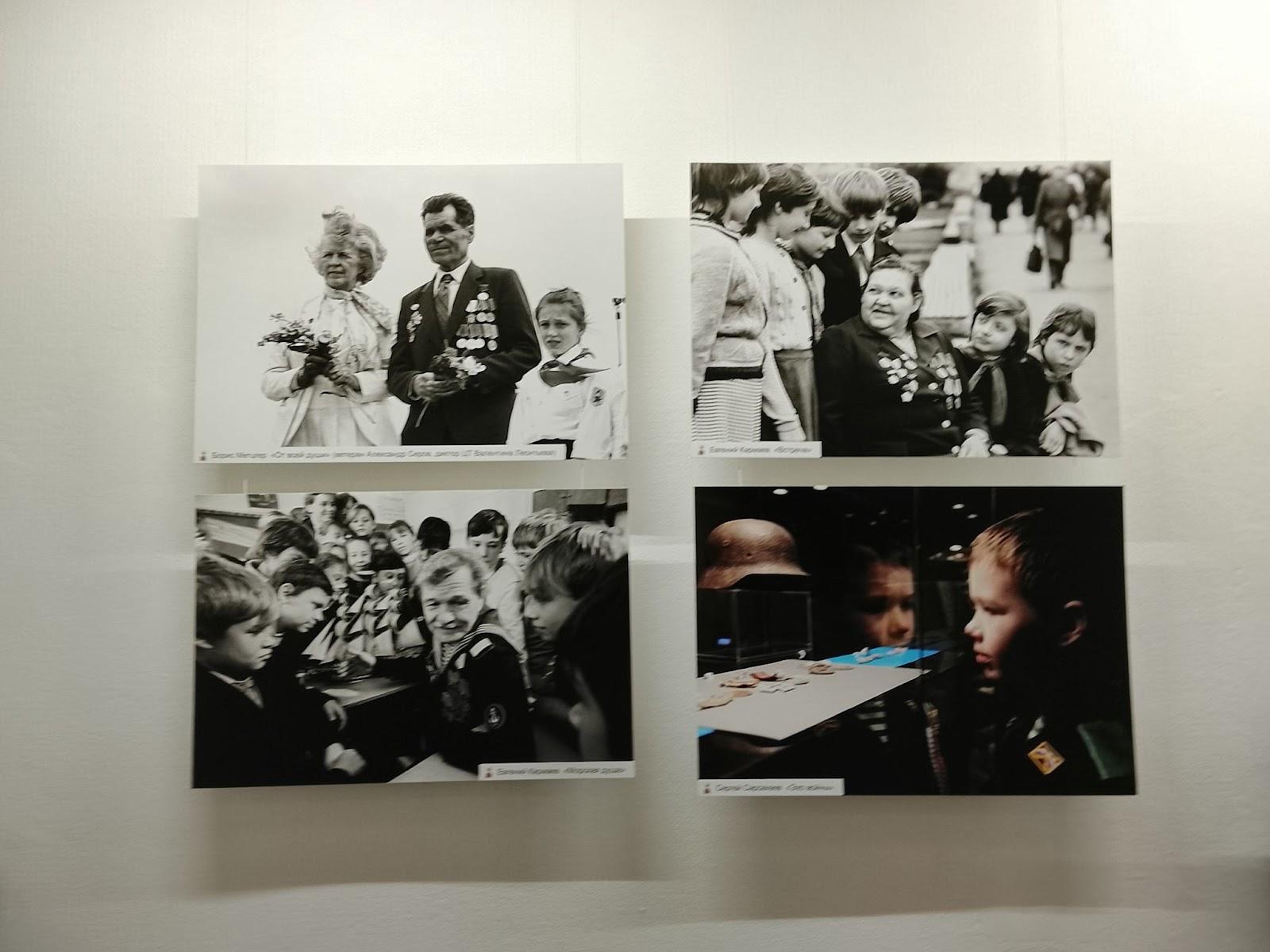

В этот же день в музее открылась фотовыставка Омского областного отделения Союза журналистов «Забвению не подлежит». В экспозицию вошли 80 работ 30 омских фотографов.

— Уникальность этой выставки в том, что на ней представлены снимки, сделанные в разные исторические периоды. Есть репортажные фотографии бульвара Победы, открытия памятника маршалу Жукову, портреты героев Советского союза… Для нас очень важно, что в выставке приняли участие и ветераны журналистики, и молодые фотокорреспонденты. И даже юный фотограф из города Стаханов Луганской народной республики Арина Веровская, — рассказал на открытии выставки председатель Омского областного отделения Союза журналистов Андрей Мотовилов.

Владимир Кудринский и Борис Метцгер представили портреты легендарных фронтовиков: народного художника РСФСР Алексея Либерова, известного детского врача, Героя Социалистического Труда Валентины Бисяриной, Героя Советского Союза Алексея Дмитриева, героя войны Александра Серова, уничтожившего в одиночку 18 фашистских танков, портрет ветерана эскадрильи «Нормандия-Неман» Василия Пономаренко.

Посетители смогут увидеть триптих «Хатынь» Сергея Сапоцкого (старшего), который в 1970 году на Всесоюзной выставке фотографии и получил Гран-при.

Эта выставка будет работать в течение всего юбилейного года на разных омских площадках.

Автор: Елена Мачульская

Фото: Елена Мачульская

Читайте также