Дата публикации: 27.05.2025

В начале XX века группа энтузиастов, объединённых Обществом художников и любителей изящных искусств Степного края, мечтала о создании художественного музея и школы. Вдохновителем этого движения стал юрист Вячеслав Едличко, чья дружба с Михаилом Врубелем, возможно, и сыграла важную роль в развития искусства в Сибири. В круг меценатов также входили врачи, учителя, учёные, которые бережно собирали и передавали в дар города настоящие сокровища искусства, формируя будущий музейный фонд. Кто были эти люди, внёсших бесценный вклад в культурное наследие города? Как пересеклись судьбы Бориса Трувеллера и Владимира Ишерского, чьи коллекции картин стали бесценным вкладом в историю омского искусства, с творчеством известного художника Давида Бурлюка? И какую связь имеют портреты семьи Козляниновых с событиями войны 1812 года и знаменитой гравюрой, хранящейся в Эрмитаже? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале.

Главный научный сотрудник Музея имени Врубеля, искусствовед Ирина Девятьярова, рассказала об истории меценатства в Омске. Она использовала уникальные материалы и результаты исследований, собранные музеем.

В 1916 году в Омске было организовано Общество художников и любителей изящных искусств Степного края. Возглавлял его Вячеслав Едличко.

— Скорее всего, именно Вячеслав Вячеславович, юрист и председатель Судебной палаты, был автором идеи его создания. Дело в том, что он закончил петербургский университет, а там на юридическом факультете в это же время учился Михаил Врубель. Михаил Александрович ведь сначала получил образование юриста, и только потом поступил в Академию художеств. Главной задачей этого общества было создание в нашем городе художественно-промышленной школы и художественного музея, — рассказала Ирина Девятьярова.

В нашем городе Едличко сумел собрать вокруг себя довольно много любителей искусства. Среди них были юристы, учителя, врачи, художники.

— Например, Сергей Ковлер, муж Варвары Шаниной, дочери знаменитой омской купчихи. Врач по образованию, он любил искусство, и сам был художником-любителем. Ковлер коллекционировал произведения искусства, старинное оружие и фарфор. Потом, в1920 году, он подарил свою коллекцию фарфора музею художественно-промышленной школы, которая открылась в Омске в октябре 1920 года.

В январе 1919 года Вячеслав Едличко скончался. И исполняющим обязанности председателя общества стал Борис Трувеллер. Борис Владимирович был учёным-лесоводом и организатором лесопромышленного дела в Сибири. В августе 1919 года, когда Красная армия стала активно наступать, Трувеллер уехал во Владивосток. В 1923 году он вернулся в Сибирь, но уже не в Омск, а в Новониколаевск и был там заведующим объединения «Сиблес». В 1925 году он умер, где его могила, неизвестно. Но, уезжая из Омска, Борис Владимирович оставил свою коллекцию картин на хранение в музее Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, что на Музейной улице.

— Самое ценное для нас, что он оставил портреты своих предков, прабабушки и прадедушки. Это парные портреты супругов Козляниновых, которые сегодня можно увидеть в нашем музее.

Художник-портретист Карл Рейхель запечатлел Агриппину Николаевну на фоне пейзажа, в руке она держит портрет мужа. Владимир Николаевич изображён с книгой «Труды вольного экономического общества», что указывает на род его деятельности. Бюст Аполлона и скрипка напоминают о том, что Владимир Козлянинов был любителем искусства. А ещё — и это известно немногим — он был офицером артиллерии и участвовал в Отечественной войне 1812 года.

— Есть прекрасная гравюра Михаила Зацепина, которая хранится в Эрмитаже. Там изображена семья Козляниновых — супруги и двое их детей. Эта гравюра была исполнена через год после смерти Агриппины Николаевны. Зацепин изобразил её, руководствуясь вот этим портретом. Старшая дочь Козляниновых потом тайком вышла за Вильяма Трувеллера, англичанина старше её лет на 30, — продолжает свой рассказ Ирина Девятьярова.

Главным помощником Трувеллера был Владимир Ишерский. Уроженец Вятки, выпускник медицинского факультета Казанского университета, он работал врачом в Казани, Петербурге, Оренбурге, Уфе и Омске. Активно занимался общественно-политической деятельностью. Кстати, Владимир Иванович был женат на Елизавете Эзет, дочери известного омского архитектора Эдуарда Эзета.

— Когда Ишерский жил в Уфе, он познакомился с Давидом Бурлюком. Бурлюк называл себя отцом российского футуризма, но у него были прекрасные реалистические пейзажи. Эти пейзажи очень нравились Ишерскому и он покупал их для своей коллекции.

Елизавета Ишерская вспоминала: «Знакомство Бурлюка с моим отцом Владимиром Ивановичем Ишерским началось ещё в Уфе, в 1915–1916 ггг. Тогда мы дети и мама — проживали в Ялте из-за моей болезни, и в большой нашей квартире было пусто, и папа, пока осенью 1916 года его не отправили в действующую армию, оказывал гостеприимство Бурлюку, тогда молодому и неустроенному ещё в жизни художнику. Мой отец, врач, имел в городе хорошую практику, зарабатывал по тем временам хорошо и покупал у Бурлюка его этюды, написанные в реалистической манере. Кажется, были и картины футуристического направления. В столовой одна стена была увешана работами Бурлюка».

Весной 1919 года Давид Бурлюк посетил Омск во время своего знаменитого «Большого сибирского турне». И разумеется, остановился у своего старого знакомого Владимира Ишерского.

Ишерский помогал Трувеллеру при подготовке Третьей весенней выставки Общества художников и любителей изящных искусств Степного края. От предыдущих она отличалась большим числом участников. Владимир Иванович предоставил на выставку произведения из своей коллекции, среди них были два пейзажа авторства Давида Бурлюка, которые он приобрёл в Уфе.

В обзоре выставки, опубликованном в газете «Заря», упоминается пейзаж «Избы». Сейчас этот пейзаж под названием «Деревня весной» можно увидеть в зале музея, где выставлены работы Михаила Врубеля и русских художников-авангардистов.

— Там снег изображён густо, пастозно. Мазок такой мощный — вся энергия Давида Бурлюка выразилась в этом, — поясняет Ирина Григорьевна.

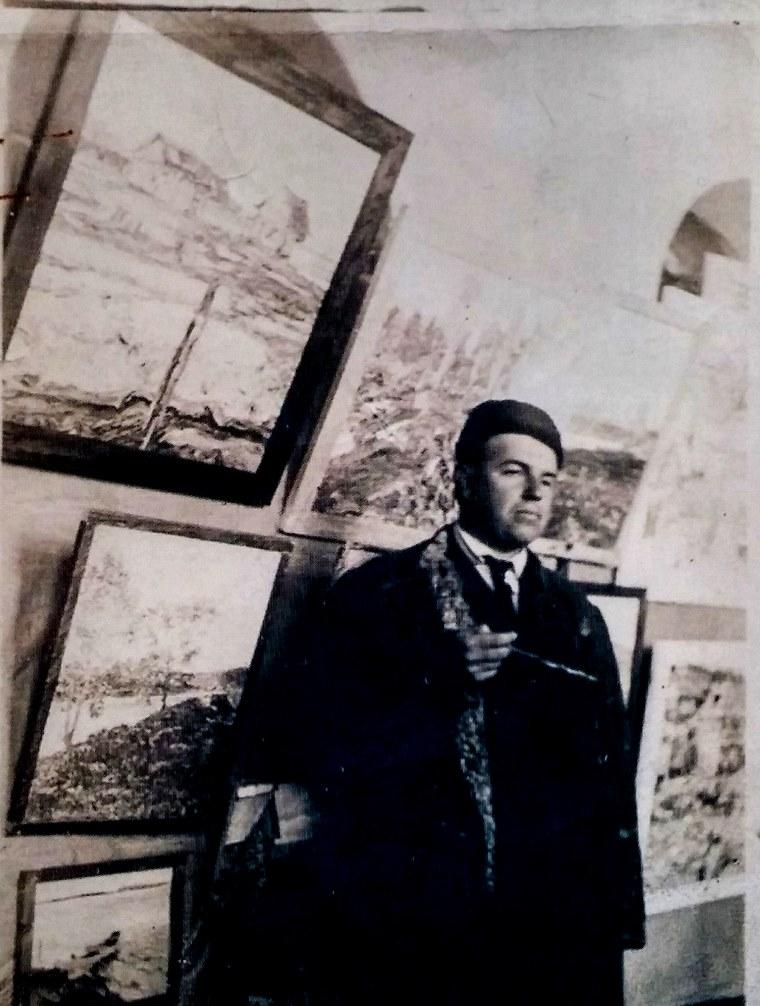

Кстати, сохранилась фотография 1916 года, на которой Давид Бурлюк запечатлён на фоне своих картин в Уфе. При внимательном рассмотрении слева вверху можно увидеть этот пейзаж с избами и плетнем. Скорее всего, фотография была сделана в доме Владимира Ишерского.

В ноябре 1919 года Ишерский покинул Омск вместе с отступающей белой армией. Он добрался до Читы, где работал в институте народного образования и читал курс по анатомии, в 1923 году переехал вместе с институтом во Владивосток. Последним городом его пребывания был Саратов. Уезжая из Омска, часть своей художественной коллекции Владимир Ишерский тоже оставил в музее ЗСОРГО.

Картины, оставленные там на хранение омскими меценатами, при организации Худпрома поступили в его музейное собрание. В 1932 году они были переданы в художественный отдел Западно-Сибирского краевого музея. А затем, в 1940 году стали частью живописного собрания омского музея изобразительных искусств.

Автор: Елена Мачульская

Фото: Пресс-служба Минкульта и открытые источники

Читайте также