Дата публикации: 28.07.2025

280 лет назад отец фельдмаршала Кутузова закончил разработку проекта линии крепостей для охраны Западной Сибири от неспокойных южных соседей

В XVIII веке Омск был одной из горячих точек Российской Империи. Крепость стояла не просто на границе с территориями кочевых народов, но и на перекрёстке путей торговых караванов, которые приходилось охранять.

В 1743–1745 годах ключевую роль в этой истории сыграл Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов – отец будущего фельдмаршала Михаила Кутузова. Молодой офицер, недавно окончивший Военную инженерную школу в Петербурге, руководил геодезическими исследованиями в Западной Сибири. Его задачей было создание новой оборонительной линии, в которой особое значение имела Омская крепость и прилегающие к ней редуты – небольшие оборонительные сооружения вдоль линии границы.

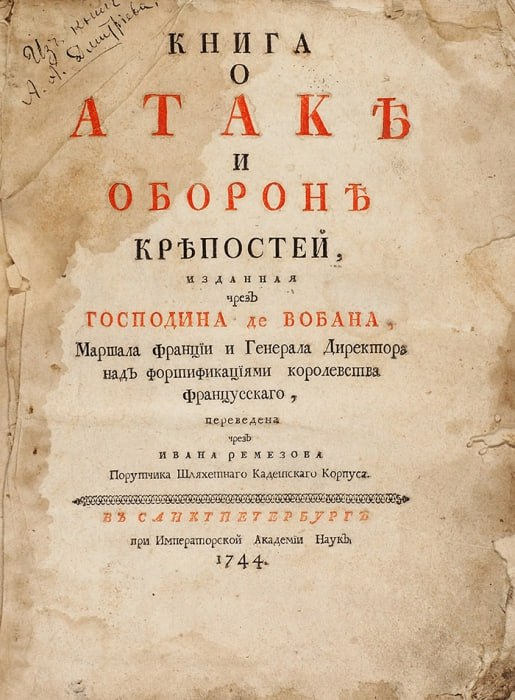

«В то время быстро развивалась наука фортификация, и военным инженерам было важно следить за новыми изобретениями ведущих стран, чтобы наши крепости были готовы к войне с любой армией, – рассказал «Трамплину» ведущий научный редактор академического издательства «Наука» Дмитрий Белов. – В то время наше издательство называлось «Типография Академии наук» и занималось выпуском военной и картографической литературы, переведённой с других языков. Одной из самых известных книг был выпущенный нашей типографией сборник французского военного инженера – маршала Франции Себастьена Де Вобана».

Голенищев-Кутузов предложил самые современные на тот момент методики расположения и проекты строительства крепостных сооружений, так как использовал переведённые на русский язык труды маршала Де Вобана – фигуры легендарной. Именно этот профессиональный военный стал прообразом мушкетёра Д`Артаньяна в историко-приключенческих романах Александра Дюма. Писатель тоже сделал бедного провинциального дворянина маршалом Франции.

Судьба настоящего Себастьена Де Вобана не менее драматична и увлекательна, чем у его литературного персонажа. Он захватил или успешно оборонял более ста крепостей за время своей службы. Это абсолютный рекорд для военачальников Европы и Америки.

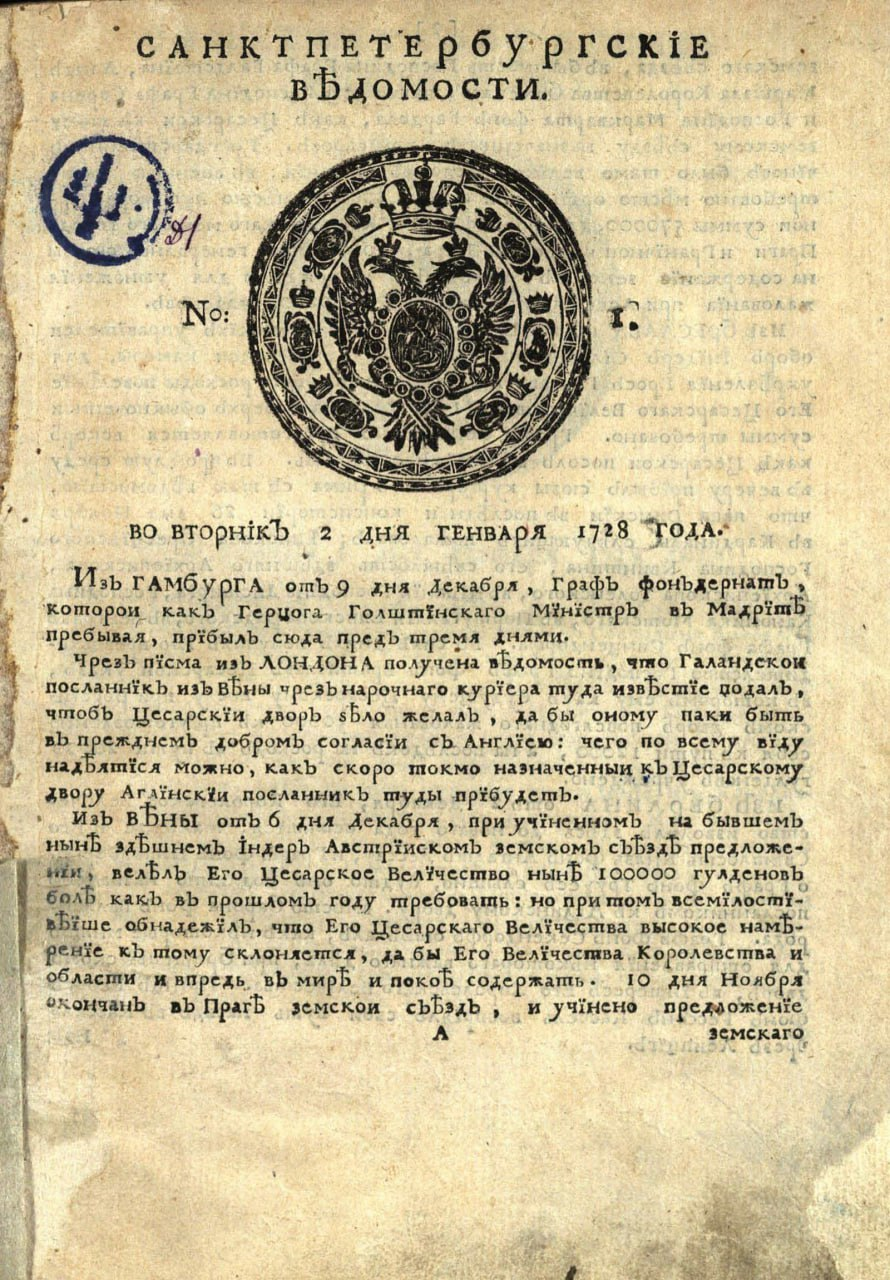

Работа маршала Франции Де Вобана «Книга о атаке и обороне крепостей» стала одним из первых трудов по фортификации, переведённых на русский язык. Труд перевёл офицер Иван Ремезов. Книга вышла в России в 1744 году и стала самым современным пособием по фортификации.

Именно ей вдохновился Голенищев-Кутузов при проектировании крепостей в Сибири.

Летом 1745 года командующему войсками Сибирских пограничных линий (Тоболо-Ишимская, Иртышская, Колывано-Воскресенская) генерал-майору Христиану Киндерману уже был представлен проект постройки новых крепостей и редутов.

Линия крепостей и редутов от Тобола до Омска и далее на восток должна была полностью зафиксировать границу Российской империи и утвердить порядок и закон на юге Сибири.

Проект оказался успешным, и в 1746 году был утверждён. Однако уже через 30 лет все крепости потеряли политическое и военное значение – граница Империи отодвинулась далеко на юг.

«Интересно, что в Сибири, где у местных народов ещё бытовали средневековые обычаи и редкостью было огнестрельное оружие, были построены оборонительные сооружения, рассчитанные на нападение самых современных армий мира, – рассказал Дмитрий Белов. – Это было необходимо, так как происходил настоящий передел мира, шла Война за Австрийское наследство, которая могла выплеснуться в Среднюю Азию. Поэтому работа маршала Де Вобана, выпущенная в 1744 году, стала не только полезна Кутузову, но и была настольной книгой всех русских инженеров и командиров крепостных сооружений».

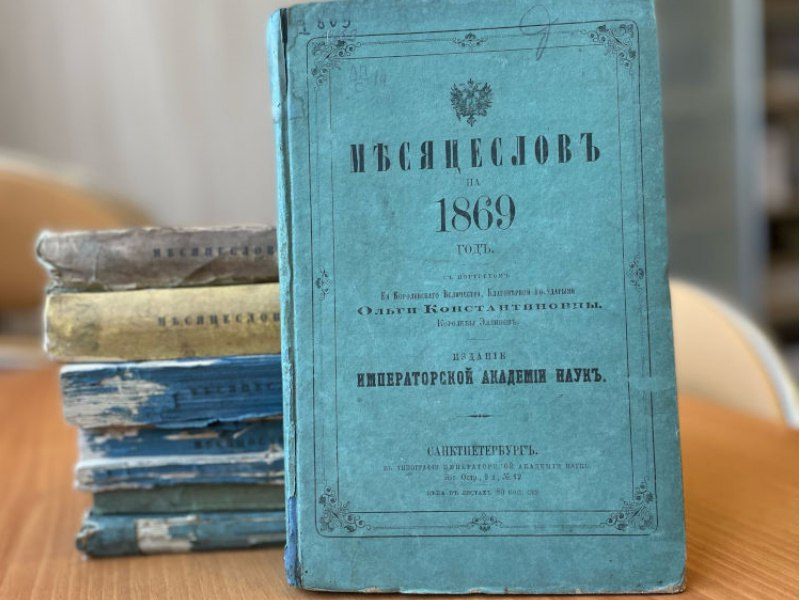

Книга, во многом определившая ход исторических событий не только в Сибири, но и во всей Российской империи вышла в Академической типографии и Издательстве «Наука». Оно было основано в 1727 году и до сих пор продолжает успешно работать.

24 июля 2025 года в государственном Издательстве «Наука» отпраздновали дня рождения службы переводчиков. Отбор сюда всегда был очень жёстким, здесь трудились лучшие переводчики страны. Литературное наследие издательства – сотни книг, с которыми мы все давно сроднились. Например, если бы не автор классического перевода сказки Андерсена Анна Ганзен не нарушила правила перевода, вместо всеми любимой и такой русской «Русалочки» была бы «Морская дева».

А знаменитая переводчица и преподаватель МГУ Нина Демурова вдохнула жизнь в произведение Кэрролла, создав образ Алисы в Стране чудес и Зазеркалье. Существовавший ранее перевод этого произведения носил название «Соня в царстве Дива» не имел успеха.

Фактически соавтором «Карлсона», «Пеппи Длинный чулок» и «Эмиля из Лённеберги» стала Лилианна Лунгина. Астрид Линдгрен была настолько впечатлена переводом своих произведений и всегда говорила, что в СССР её героев знают лучше и любят больше, чем на родине. Издательство стало домом для Робинзона Крузо, Белоснежки, Гулливера, Дон Кихота, Золушки, Щелкунчика и даже Франкенштейна. В самой читающей стране мира даже проходной ужастик превратился в явление культуры.

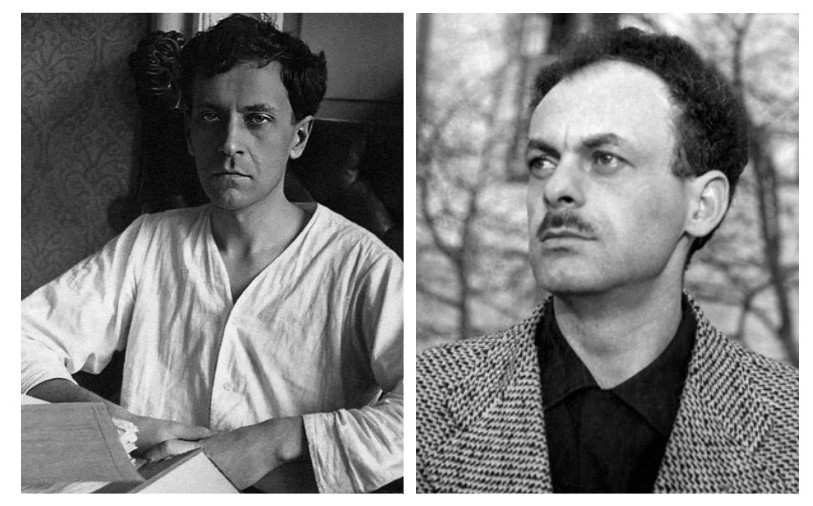

А 26 июля Издательство отметило день рождения Управления предпечатной подготовки. В нём трудились молодые Дмитрий Лихачёв и Булат Окуджава.

Здесь же делали старейшую газету в России.

В 2027 году Академическая типография и Издательство «Наука» отпразднуют своё 300-летие. За годы работы в этом учреждении были выпущены сотни книг в сфере военных наук. Старейшие редакции Издательства – Редакция наук о Земле и Редакция этнологии, антропологии и социологии в 2025 году отметят свои 270-летний и 250-летний юбилей.

Автор: Анна Микула.

Фото: предоставлено Издательством «Наука».