Дата публикации: 5.08.2025

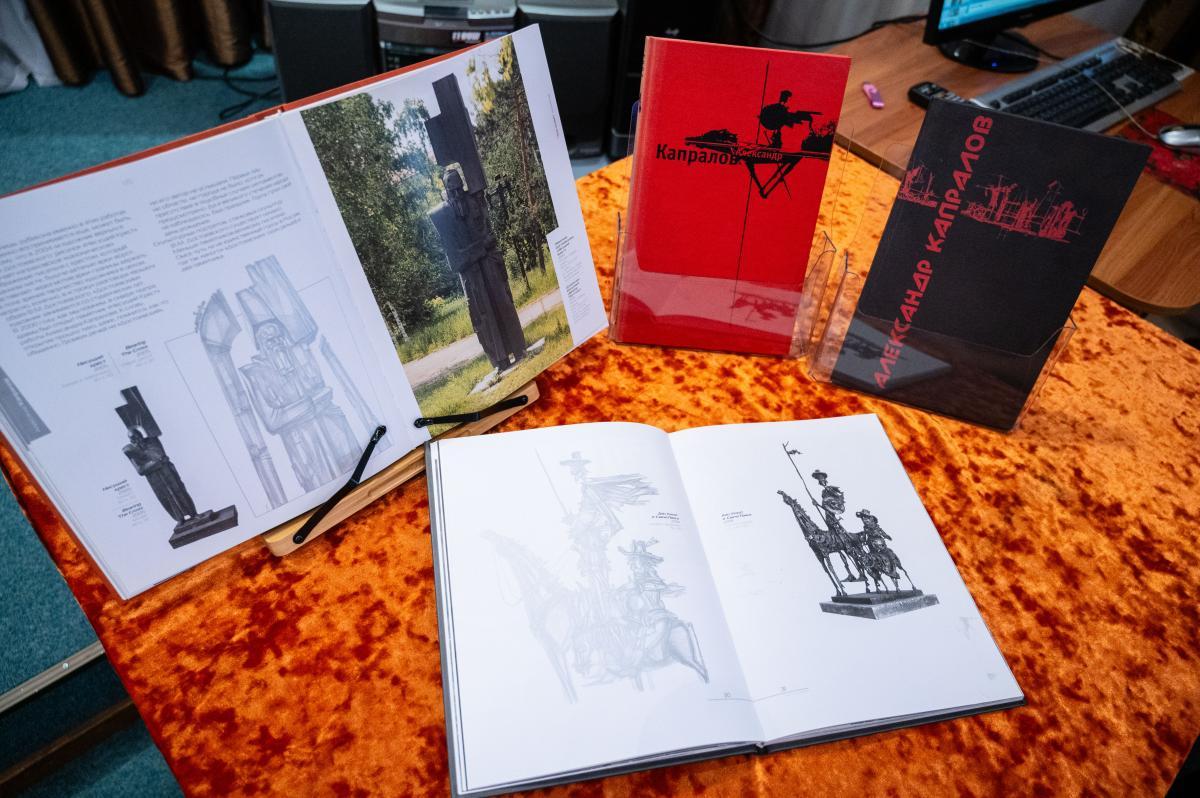

25 лет назад в Омске были установлены скульптуры «Крест несущий» и «Дон Кихот». Их автор Александр Капралов на творческой встрече в литературном музее имени Достоевского рассказал о том, как задумывались эти фигуры, ставшие частью имиджа города на Иртыше.

«Человек везучий я!»

Именно так скульптор Капралов, улыбаясь, говорит сам о себе. Ещё бы! С четвёртого раза поступить на худграф пединститута без художественной школы за спиной, а потом каждое утро мотаться из родных Москаленок в город на учёбу и вечерами обратно – это не каждый осилит. Тут нужен характер. Да ещё какой!

С чёрным металлом Александр Капралов начал работать случайно. Такого спецкурса на факультете не было. Пробовал, лепил что-то из гипса и глины, вырезал из дерева – из тех дешёвых материалов, что попадались под руку. Хотелось работать с камнем, но где его взять в равнинной области…

Когда попробовал работать с железом, быстро понял: это то, что нужно, этот материал не разобьёшь и не сломаешь. А тут ещё дальний родственник-сварщик собрался уезжать в Германию. На память о Сибири художник нарисовал ему несколько картин, а в знак благодарности получил сварочный аппарат, верстак — всё самодельное. Такого в 90-е нельзя было это купить ни за какие деньги. Тут же приварил между собой две железяки. Подёргал — держатся крепко. Чуть позже четыре бутылки водки выменял на дрель, тоже дефицитный аппарат в те годы. Так началось возвеличивание чёрного металла, который ничем не уступает бронзе по красоте и элегантности.

— Металл даёт возможность делать тонкие вещи, которые в другом материале невозможны, например, детальки, отверстия, точки, — говорит Александр Капралов. – Почему сварка? Да потому что сварочный аппарат в руки попал. И почему скульптура? Потому что было желание ею заниматься, хотя скульптурных традиций тогда в Омске не было.

Первые пятнадцать лет поделочный материал скульптор покупал в «Чермете». Там был большой выбор: трубы, прутики, шестигранники. А сейчас в помощь пришёл «Металлооптторг», где, по словам Капралова, «выбор есть».

Был замысел заниматься литьём бронзы. Скульптор наладил печь, достал материал, но вовремя остановился: «Делай своё дело, вари металл», — как будто сказал кто-то свыше. «Ну вот я и варю всю жизнь, почти тридцать лет», — поясняет Александр Николаевич.

Одна из первых работ Александра Капралова – «Колесо покаяния» — стоит у музея «Искусство Омска». Сделанная из трубок, проволоки, она позволяет проследить путь, который прошёл художник в совершенствовании своего мастерства.

Скульптуру «Крест несущий». Памятник Фёдору Достоевскому» автор называет одной из лучших своих работ. Её судьба уникальна. Когда-то студент Капралов сваял небольшую фигурку – прообраз нынешнего монумента – как курсовую работу, переросшую в дипломную. И кто бы тогда мог подумать, что в новом веке скульптура обретёт размеры, смысл и станет одним из символов Омска. «Сейчас бы кое-что в ней изменил, добавил, но в целом доволен», — так оценивает своё творение Александр Николаевич.

«Крест несущий» стал первым памятником Фёдору Михайловичу Достоевскому в Омске, а Капралов — единственным в мире скульптором, создавшим его образ из сварного металла. Это была уникальная работа, в которой слились воедино видение художника и умение сварщика. Например, при создании лица писателя было сварено 500 фрагментов, каждый из которых вымерялся по миллиметрам, вырезался и приваривался. Благодаря столь кропотливой работе удалось достичь портретного сходства с писателем. «Хорошая работа та, у которой нельзя убрать голову», — шутит Александр Николаевич. У этого памятника голову убрать нельзя.

Скульптор творил образ Достоевского, своего любимого писателя, не как обычного человека, одетого в шинель. Он лепил каторжника, несущего свой жизненный крест, состоящий из ошибок, мыслей, переживаний. На идею автора сработала и чернота металла, и умение сварных швов создавать рваную поверхность.

Второй работой Капралова, установленной 25 лет назад у Омского ТЮЗа, стал мчащийся на коне Дон Кихот Ламанчский. История появления памятника герою Сервантеса такова. На одной из сибирских выставок Александр Николаевич представил своё творение «Вестник» — фигуру всадника на коне, совсем не Дон Кихота. Посетивший экспозицию тогдашний мэр Омска Валерий Рощупкин внимательно рассмотрел ваяние и заметил, что «вот такие фигуры нужно ставить в городе».

Образ Дон Кихота возник неспроста. Капралов вспомнил слова Достоевского о том, что три героя – Христос, князь Мышкин и Дон Кихот – являются бессребрениками.

— В молодости нам хочется быть умными, добрыми, красивыми. А в старости — смешными и здоровыми, — поделился своими мыслями скульптор. Он уверен, что с началом работы ТЮЗа после капремонта его скульптуры оживут и станут приносить радость омичам. Тем более что сегодня кампанию благородному рыцарю составляют его верный оруженосец Санчо Панса и ослик Русио, на которого можно садиться во время фотосессий.

К сожалению, не все работы Александра Капралова, украшавшие некогда Омск, остались в родном городе: «Трон» был куплен бизнесвумен и переехал в Новосибирск, «Коммунальная рыба» отправилась в Краснодар. И этому есть очень простое объяснение: художники не получают зарплаты, как большинство людей, а живут на средства от продажи своих работ. В этом способе существования Капралов достиг совершенства: он занимается творчеством и очень редко работает на заказ. У него есть свои покупатели, в каком-то смысле единомышленники, которым нравятся фантазии скульптора. «Художник работает за веру, а деньги потом, — убеждён Александр Николаевич и добавляет. – Лет десять нужно работать, чтобы жить не заказами, а творческими работами».

В молодости Капралов, по его признанию, старался делать работы с философским подтекстом, а сейчас у него в приоритете юмор. Последняя из работ — бегущий человек с клеткой в руках – будет называться «Художники! А музу-то украли…». И это тот редкий случай, когда Александр Николаевич заранее придумал название своему произведению. Он за то, чтобы зритель не знал замысла скульптора, а сам наполнял увиденное смыслом и сюжетами. Поэтому возле его скульптур никогда нет описаний.

Автор: Маргарита Зиангирова

Фото: Ирины Леоновой, https://vk.com/museum.dostoevsky

Читайте также