Дата публикации: 30.07.2025

Продолжаем путешествие по Левому берегу Омска. В предыдущем материале мы рассказывали об истории посёлка Рыбачий. В этот раз продвинемся ближе к мосту и погуляем по окрестностям одного из старейших мест города – аула Каржас.

Вообще-то, люди здесь жили ещё в VII веке до нашей эры, утверждает историк и археолог Борис Мельников. Это он 40 лет назад нашёл собственную «Трою», в которую никто не верил — исторические слои с древними поселениями. Но в отличие от Генриха Шлимана, раскопки которого многие учёные считают банальным вандализмом, омский историк со своими студентами сделали всё от них зависящее, чтобы сохранить драгоценные крупицы многоликого прошлого.

«Первым был, конечно, не я, а акушер Ковлер, — рассказывает «Трамплину» Борис Мельников. – Он примечателен ещё и тем, что был зятем купчихи Шаниной. Вот такое хобби было у человека на досуге. В 1918 году, когда город был Белой столицей Колчака, Ковлер нашёл Омскую стоянку. Там были гарпуны, каменные орудия – всё, чему и положено находиться в курганной насыпи. Там и сейчас много чего можно найти. Просто нужно время, специалисты и деньги, которых у нас нет. Такие раскопки, конечно, не за месяц проводятся.

Далее русский учёный, краевед, этнограф Андрей Фёдорович Палашенков ещё в 1960-х составил и опубликовал археологическую карту Омска в «Известиях Западно-Сибирского краеведческого музея». На неё, в том числе нанёс археологические памятники на Левобережье – курганы аула Каржаса. Сейчас всё это застраивается – там и гаражи какие-то, и помойки. Часть курганов просто своротили при строительстве гаражей и котельной.

И дальше, где сейчас расположен микрорайон «Кристалл», там тоже были небольшие курганчики и мусульманские захоронения. Ещё лет 15 назад их было видно. В своё время мы не смогли остановить там стройку. Так что «Кристалл» построен на костях.

Рядом ещё был комплекс археологических памятников на месте парка Победы. Расположенный в этом месте бугор – это естественный останец. Там тоже были курганы самого разного времени. Всё это, к сожалению, было потом уничтожено в 1970 годы».

Сергей Ковлер был не только хорошим доктором, но и внёс большой вклад в развитие омского краеведения

Территория Омской стоянки обширная, она включает сам аул Каржас, территорию «Птичьей гавани», ДОСААФ и профилактория «Рассвет» — всё вплоть до Ленинградского моста. Долгое время считалось, что все культурные пласты примерно за семь тысячелетий пребывания в этом месте человека, уничтожили при строительстве моста ещё в 1950-х. Однако энтузиасты-археологи не теряли надежды найти здесь что-то в нетронутом виде. И оказались правы.

«Когда начали подготовку к строительству профилактория завода имени Попова, там было два частных дома под снос, – вспоминает Борис Мельников. – Я в начале ноября 1987 года пришёл в один из этих оставшихся домов. Там жил дедушка. Я попросил у него разрешения покопать на его огороде. 8 ноября снег пошёл – как сейчас помню. Забили шуфт, пошёл культурный слой. Самый ранний – вообще, вероятно, принадлежит к периоду мезолита, среднего каменного века. Это седьмое-пятое тысячелетие до нашей эры. Внятной датировки нет, потому что копали в спешке, к большому сожалению. Там уже начали забивать сваи. Мы со студентами, с энтузиастами вели раскопки между ними. Самый поздний исторический слой – около тысячи лет назад, уже наша эра. Там есть и могильники. Нам удалось остановить строительство, завод Попова выделил средства на обследование территории.

Формально стоянка находилась на федеральной охране. Реально – не всё так оптимистично. Территорию обещали обследовать, но покопали и бросили. Потом снова вспомнили про Омскую стоянку. На заводе Попова учредили должность – замдиректора по археологии, сейчас этим занимается Борис Коников. Хотели даже сделать археологический музей под открытым небом. Но всё это тянется уже много лет с переменным успехом».

Замарайка в начале 20 века

Каржас находится прямо в центре города. Но тут до сих пор уличные туалеты и колонки вместо водопровода.

Что же такое Омская стоянка, где люди жили за много тысяч лет до появления самого Омска? Это огромная территория с мощным культурным слоем, где буквально воочию можно увидеть, как в разные годы менялась не только жизнь обитателей этих мест, но и климат.

«Территория Омской стоянки очень обширная, занимала огромную площадь, – объясняет Борис Мельников. – Люди в этом месте жили пять или шесть тысяч лет, поэтому там мощный культурный слой. Там же всё было: и жили, и хоронили, люди приходили и уходили. Природные условия менялись, уровень воды в Иртыше поднимался, опускался. Речка Замарайка появлялась, исчезала. Там, где сейчас «Птичья гавань», тоже была река. Для понимания, как всё меняется, например, речка Камышловка, которая фактически в черте города, она течёт за посёлком Дружино, и которую сейчас можно переплюнуть, когда-то соединяла Иртыш с Аральским морем. А Иртыш был в ширину 30 километров в некоторых местах. Можете себе представить, насколько менялись природные условия?! Это вот сейчас все говорят о глобальном потеплении и изменении климата. На самом деле, все эти явления цикличны и абсолютно не новы. Сейчас, кстати, уровень Иртыша находится на минимальных значениях – чуть ли не за всю историю своего существования».

Река Камышловка

Современные жители аула Каржас любят рассказывать красивую легенду, что их предки обосновались здесь ещё 500 лет назад, «когда Иртыш был таким узким, что верблюд, стоя на одном берегу Иртыша, щипал траву на другом». Учёные это опровергают.

«Никого не хочу обидеть, но это полная чушь, – продолжает Борис Мельников. – Иртыш за миллионы лет существования, наверное, никогда таким не был. В прошлом, о котором мы знаем – наверняка. И, увы, но киргиз-кайсаки, как из называли до 1920-х годов, или казахи появились в этих краях поздно. К сожалению, рассказы о существовании их поселений в районе Каржаса ещё 500 лет назад, ничем не подтверждаются – ни археологическими, ни историческими свидетельствами. В середине XVI века в Сибири был Ермак, он нигде не упоминал в контактах с казахскими племенами.

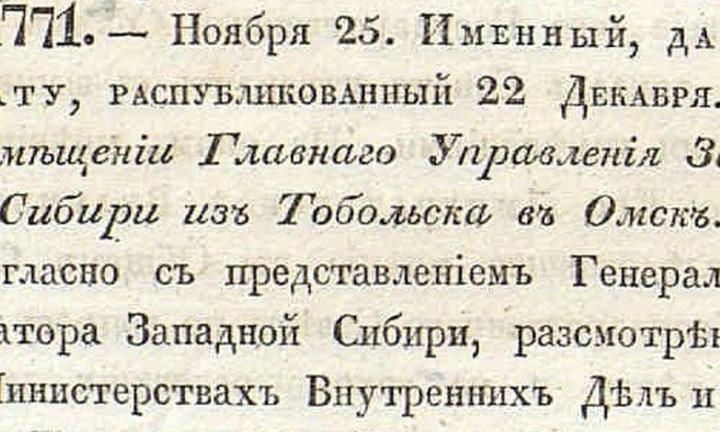

Бухгольц получил от джунгаров в 1716 году и остановился в устье Оми, где позже построили крепость. А джунгары – это предки монголоязычных монголов. Они вообще буддисты. И здесь в те времена были только они. Получается, начало XVIII века – Бухгольц никаких казахов здесь не видел. Почему так? А потому что джунгары здесь били всех подряд. Потом, в 1720 году Иртышская оборонительная линия вдоль всего Иртыша и до границы с Монголией были построены наши крепости. Когда русские пришли, обосновались, появилась первая омская крепость, вот тогда казахи и смогли сюда подойти, потому что здесь уже была охрана.

И таких неточностей много. Я как-то лично читал в одном казахском учебнике, выпущенном в 1990-е, что казахи, оказывается, были голубоглазыми блондинами. А всё почему? Потому что сами русские называли их половцами. А половый – это соломенный. Только вот на самом деле название это пошло не от цвета волос, а благодаря шапкам-малахаям, которые половцы носили не снимая. Вот этот рыжий мех степной лисы и называли половым».

В районе аула Каржас раскопки не проводились. Были только визуальные обследования. Там, вероятнее всего, есть несколько курганов. Точно датировать на глаз их невозможно. Но они достаточно древние – им около двух тысяч лет. И вот рядом с этими курганами – это достаточно частое явление – возникло ещё и казахское кладбище. Его считают святым местом – это мазар или мазарат, говорит Борис Мельников. Сейчас остатки таких захоронений можно увидеть в районе улицы Крупской.

Сейчас эта территория выглядит как поле, по пояс заросшее травой и кустарником. Однако некоторые энтузиасты всё ещё находят здесь мусульманские захоронения, сделанные по древним традициям – небольшой холм, окружённый рвом.

Сейчас подобраться в старому мусульманскому кладбищу на улице Крупской довольно сложно

Итак, из того, что доподлинно известно – казахи появились здесь почти одновременно с основанием Омска. Аул Каржас был почти напротив Омской крепости. На Левом берегу появился Елизаветинский редут, который выполнял первую дипломатическую миссию во взаимодействии со степными народами. И главным двигателем, разумеется, стала торговля. Казахи изначально устраивали на Левом берегу Иртыша так называемые летники. Сюда на заливные луга с сочной травой они приводили на выпас лошадей и продавали русским кумыс. Когда опасность нападения со стороны джунгаров исчезла, стали обосновываться здесь на постоянной основе. Это произошло в 1860-е. О Елизаветинской защите остались лишь воспоминания, а аул Каржас жив до наших дней.

Точно неизвестно, что обозначает это название. Одни переводят это дословно как «молодой снег», другие как «молодой и старый», третьи и вовсе уверены, что название пошло от великого казахского племени Каржас.

«В том, что касается этимологии слов, филологической составляющей топонимов, я бы не брался утверждать ничего наверняка, – поясняет свою мысль Борис Мельников. – Дело в том, что названия меняются, ассимилируются с новыми языками. Например, в Омской области есть деревня в таким русским названием Каралька. Но изначально это была Коралькы. Просто для нас это непривычно, русский человек считает, что нет такого слова, и так постепенно Коралькы превращается в каральку. Или вот ещё забавный эпизод был в 1990-е. К нам в пединститут на научную конференцию приехала азербайджанских учёных. Все серьёзные люди в дорогих костюмах, визитки с золотыми буквами. И вот их представитель читает доклад. Столица Иранского Азербайджана – Тебриз. И, основываясь на простом созвучии с названием Тевриз, он делает вывод, что 300 тысяч азербайджанцев бежали в Сибирь после нападения Тамерлана, «хромого Тимура». Только вот одна несостыковка – во всей Сибири не набралось бы 300 тысяч жителей, не говоря уже о Тевризе. Здесь в те времена жили угры, ханты, манси, тартары и казахи – у всех разные языки и даже языковые группы. А у кетов, которых осталось не более 3 тыс. в Красноярском крае и которые когда-то тоже жили на нашей территории, вообще, просматриваются схожие с индейскими – Канзас, Каржас – окончания одинаковые ведь. Они сейчас могут сюда прийти сюда и сказать: «Мы аборигены, а вы понаехавшие». Так что по большому все мы здесь переселенцы – и русские, и казахи».

В 1933 году аул Каржас превратился в Каржасский сельский совет, куда, кстати, относился и посёлок Рыбачий, о котором мы рассказывали в предыдущем материале. После революции здесь появились кирпичный и овчинно-кожевенный заводы, где вместе трудились и казахи, и русские. Частью Омска Каржас, как и Рыбачий стали только в 1947 году. Во втором растут всё новые двух- и трёхэтажные особняки, и уже мало что напоминает прежние времена. Каржас до сих пор сохранил аутентичность, даже остатки старого мусульманского кладбища с ещё более древними курганами, хоть уже и стиснутыми со всех сторон высотками, найти можно.

Большинство домишек здесь попроще и сильно старше, чем в Рыбачьем. Некоторые настолько вросли в землю от времени, что из-за заборчиков можно увидеть только крыши и печные трубы. Особенно удивительно видеть такой совсем сельский пейзаж на фоне нависающих над ними многоэтажными новыми кварталами. Здесь всё ещё туалеты на улице и колонки по углам кварталов вместо полноценного водопровода. Дороги никогда не знали асфальта – местные кое-где отсыпают их битым шифером и кирпичом. А обочины уютно заросли мягкой гусиной травкой и цветами.

Последний из Могикан

Каржас со всех сторон окружён новостройками

Буквально в пяти минутах ходьбы мегаполис со всеми привычными звуками и видами: метромост, летящие со всех сторон машины, уже виднеется здание облправительства, исторический центр города и чуть дальше – Омская крепость. А здесь так тихо, что слышно стрекотание кузнечиков, летают бабочки и чистое небо, которое видело самых первых осевших здесь кочевников.

Автор: Анна Микула.

Фото: автора, а также sibariana.livejournal.com, vk.com/sibirskii_putnik и Борис Мельников.