Дата публикации: 1.04.2025

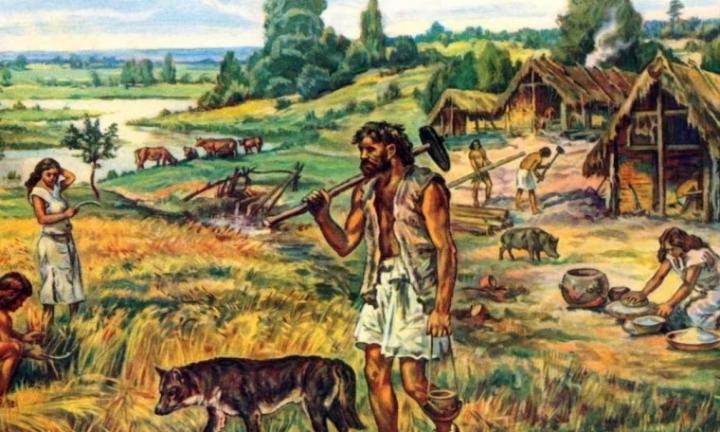

Неласковый климат, неурожайные годы и бескормица, падеж скота, трудозатратная система земледелия – всё это совсем не облегчало жизнь сибиряков. Но несмотря на сложности, люди трудились, прилагая огромные усилия, вопреки условиям меняли суровый край к лучшему. Осваивать далёкие земли ехали иностранцы, жители европейской части страны.

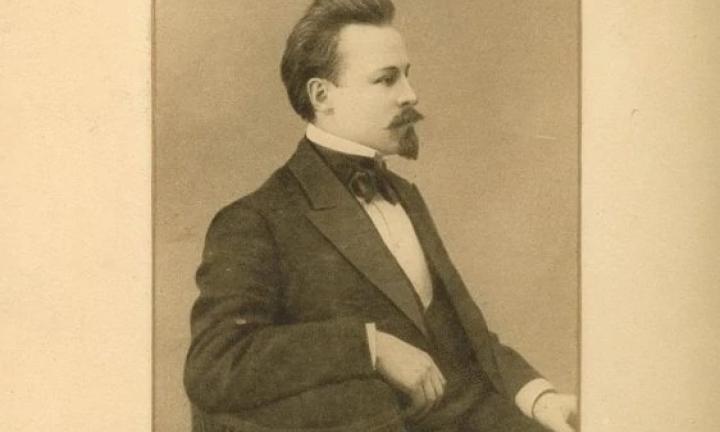

Завершая цикл «Омские капиталы» – совместный проект с кандидатом исторических наук Иваном Кроттом, остановимся на учреждениях мелкого кредита, которые не отказывали в помощи даже самым небогатым крестьянским семьям.

В 1910 году на Дворцовой улице в доме Батюшкина открылось Омское общество взаимного кредита. В 1912 году председателем правления был Н. А. Иванов, в штат общества входили члены правления, бухгалтер и кассир.

Говорить о каком-либо масштабе деятельности Общества не приходится – в целом по стране подобные учреждения занимали невысокие позиции, а в Сибири в 1910 году обществ взаимного кредита было всего три.

- Учетно-ссудная операция Омского общества к 1913 году составила 700 тысяч рублей.

- Вклады и текущие счета – 283 тысяч рублей.

- Вкладная операция по России – 489 тысяч рублей.

До 1915 года выше эти показатели не поднимались и даже наблюдался некоторый спад.

«Основные причины, скорее всего, в «молодости» общества, узком круге лиц, заинтересованных в развитии данной формы коммерческого кредита. Основной капитал общества складывается из взносов, отсюда зависимость деятельности от количества членов и размеров их свободных денежных средств. Причиной отставания послужила также конкуренция других кредитных учреждений, действующих в городе. Плюс к этому была некоторая степень недоверия к этой форме кредита, как ко всему новому и неизвестному», - отмечает Иван Кротт.

В Омске и Омском уезде более распространенными были ссудно-сберегательные и кредитные товарищества.

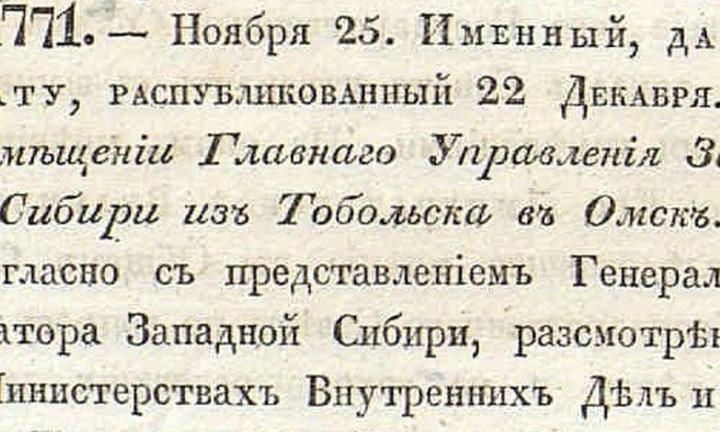

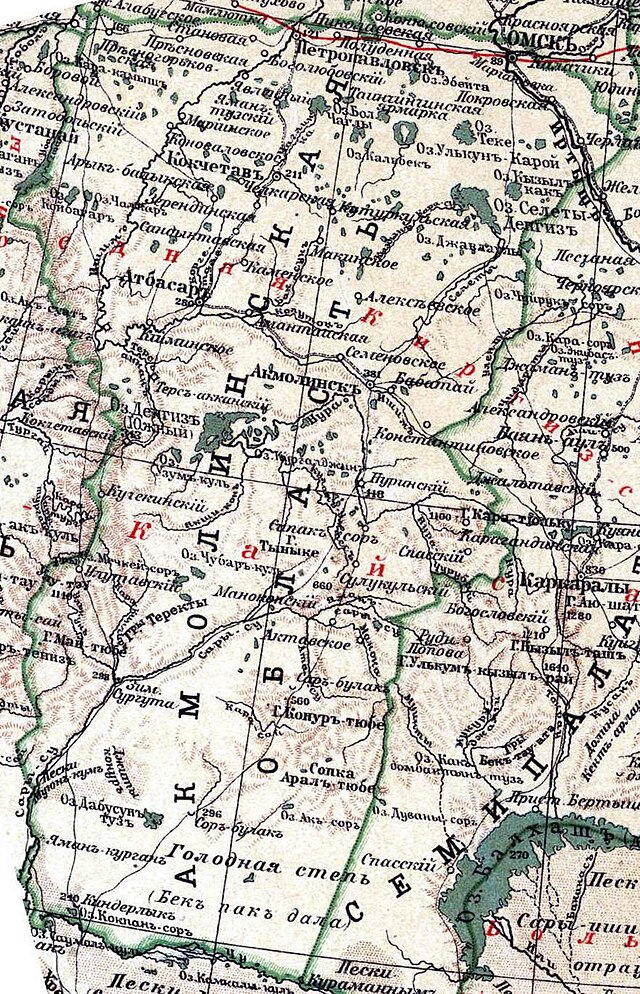

К 1 декабря 1912 года по Акмолинской области насчитывалось 83 кредитных учреждения мелкого кредита:

- 55 – кредитные товарищества,

- 23 – ссудно-сберегательные товарищества.

- Из них 34% мелких кредитных учреждений находилось в Омском уезде. Всего действовало 29 учреждений:

- 11 – кредитные товарищества,

- 18 – ссудно-сберегательные товарищества.

К 1914 году число учреждений мелкого кредита Акмолинской области удвоилось и составило 165 товариществ (33 ссудно-сберегательных и 132 кредитных товариществ). В Омском уезде работало 43 товарищества (20 ссудно-сберегательных, 23 кредитных).

«Ссудно-сберегательные товарищества возникали в более «зажиточных» областях, кредитные товарищества – в менее богатых. Связано это со способом образования основного капитала. Ссудно-сберегательные товарищества создавались на основе паевого взноса, тогда как в кредитных товариществах основной капитал занимался в Государственном банке. Большая часть населения Акмолинской области не располагала средствами и объединялась в кредитные товарищества, и их доля составила 80%. Часть населения, у которой капитал был, объединялась в ссудно-сберегательные товарищества», – поясняет Иван Кротт.

В Омском уезде, благодаря близости к областному центру, было больше зажиточного населения, поэтому и количество ссудно-сберегательных товариществ было в два раза больше, чем в Акмолинской области. Преобладали, хоть и незначительно, кредитные товарищества. К концу 1915 года число членов мелких кредитных учреждений в Акмолинской области было более 73 тысяч человек, из них в Омском уезде – почти 20 тысяч членов.

Старейшим учреждением мелкого кредита было Омское мещанское ссудно-сберегательное товарищество, открывшееся 17 (30) августа 1896 года на улице Думской. В штате состояли председатель правления, заместитель председателя, казначей и бухгалтер. Однако развивалось мещанское товарищество довольно вяло. С 1907 по 1912 год основной капитал сократился более чем на 5 тысяч рублей. В ссудной операции наблюдался небольшой прирост. Вкладная операция за 5 лет выросла в 6,4 раза и составила почти 5 тысяч рублей – цифра в масштабе города крайне незначительная.

В Омском мещанском ссудно-сберегательном товариществе предельный размер кредита составлял всего 150 рублей. При этом ссудный процент был довольно высоким – 8,5%. Для сравнения: в омских отделениях акционерных банков он составлял 7-9%.

Большая часть товариществ действовала в сельской местности, объединяя жителей нескольких близлежащих селений. Например, в Павлоградское ссудно-сберегательное товарищество в 1909 году входили жители 12 селений с 1 370 дворами. Число членов составляло 133 человека. Помимо Павлоградского ссудно-сберегательного товарищества, учёный нашёл данные о Красноярском, Генераловском и Покровско-Иртышском кредитных товариществах. Их отчёты сохранились в Государственном архиве Омской области.

«Данные учреждения кредита обслуживали, главным образом, землевладельческое и скотоводческое население, большинство членов товариществ принадлежало к числу середняков, однако учреждения не отказывали в приёме и слабейшим – однолошадным и безлошадным крестьянам», – пишет Иван Кротт.

Что касается характера выдаваемых товариществами ссуд, то в 1910 году на первом месте были ссуды на покупку рабочего скота, домашней птицы (41,9%), на втором – ссуды на покупку семян (15%), на третьем – ссуды под различные расходы заёмщика и его семьи (11,4%). В 1911 году несколько возрастает доля ссуд на покупку семян для посева, что связана с неурожаем 1911 года в Сибири.

Учёный отмечает, что потребность в рабочем скоте и домашней птицы характерна не только для Омского уезда, но и для всей Западной Сибири:

«Дело в том, что используемая в Западной Сибири система земледелия, преимущественно парозалежная, залежная, перелог, требовала больших физических затрат людей и рабочего скота. По данным А. А. Кауфмана, для хлебов при посеве на пары в районах короткого времени посева требовалось приблизительно 19–24 мужских рабочих дня при 22–31 рабочих дня для лошади», – пишет Иван Кротт.

При посеве на залогах требовалось почти вдвое больше трудозатрат для мужчин и более чем вдвое – для лошадей. При столь серьезных усилиях недостаточно было одной лошади в хозяйстве. Кроме того, доля лошадей возрастает в связи с большими расстояниями между населёнными пунктами и всё большим распространением практики извоза.

В уезде набирало обороты маслоделие, что также требовало увеличения поголовья крупного рогатого скота. Учёный отмечает, что благодаря особым качествам сибирских трав коровье молоко всегда отличалось высокой жирностью (в среднем 4,5%). Поэтому и «сибирское золото» так высоко ценилось за границей и было обязательным элементом меню европейских королевских особ. По данным Ивана Кротта, в 1902 году в Акмолинской области насчитывалось более тысячи маслозаводов.

Серьёзной проблемой региона были частые падежи скота от болезней. Поэтому и были востребованы ссуды на покупку скота. Однако в неурожайный 1911 год и впоследствии резко меняется характер ссуд кредитных организаций.

«Доля ссуд под семена для посева тогда выросла на 9,5%. В 1912 году ссуды на покупку корма для скота выросли до 36,9% и 38,4%. Количество ссуд на покупку семян по трём товариществам (Генераловскому, Павлоградскому и Красноярскому) выросло в 22,9 раз с 46 до 1055 ссуд», – отмечает учёный.

Банковские операции росли, в том числе, за счёт правительственных мер в связи с начавшейся бескормицей. В Западной Сибири открылось свыше 200 кредитных учреждений и было выдано от правительства 9,5 миллиона рублей, из которых 6 миллионов направили на прокорм скота. В этой работе активно участвовало Омское отделение Госбанка, предоставившее главной конторе Переселенческого управления посреднические кредиты для выдачи ссуд на нужды сельского хозяйства. В 1912 году отделение продолжало помогать и только за январь выдало учреждениям мелкого кредита более 500 тысяч рублей.

В 1912 году появилось Покровско-Иртышское кредитное товарищество. Отмечается рост количества ссуд на расходы заемщиков и их семей (третье место по количеству). Средства шли на покупку продуктов питания.

Омское отделение Государственного банка России, 1904

Большой проблемой были потери при хранении зерна. В Европейской части России правительство развернуло государственное строительство элеваторов, куда по льготному кредиту (6%) принимали зерно от крестьян. В Сибири через отделения Государственного банка учреждениям мелкого кредита выдавался посреднический кредит на развитие этой операции, но она сдерживалось отсутствием надлежащих складских помещений – зернохранилищ. Хлеб хранился в недопустимых условиях, ухудшалось его качество, падала цена – товарищества терпели убыток.

С 1912 года высокими темпами растут ссуды под залог произведений сельского хозяйства и промысла. При наличии зернохранилищ они могли бы быть выгодными для крестьян: придержав зерно на складах, можно было дождаться более высоких цен на рынке и рассчитаться с налогами и долгами.

Завершая цикл «Омские капиталы», отметим, что к концу 1910-х годов наблюдается приток средств в экономику омского региона. К 1913 году активы банков превышают пассивы на 5,1 миллиона рублей. По мнению Ивана Кротта, Омск рассматривался банками как перспективный регион приложения капитала, новых инвестиций и получения прибыли. Изучая банковское дело в Сибири на рубеже XIX-XX веков, учёный отмечает, что по числу кредитных учреждений и по отдельным операциям Омск занимает лидирующие позиции среди городов Западной Сибири, тем самым подтверждая статус «финансовой штаб-квартиры».

Добавим, что в цикле «Омские капиталы» вышли материалы:

- О созданном на средства омичей Городском общественном банке.

- Об истории омского отделения Государственного банка.

- О частных акционерных банках – Сибирском торговом и Волжско-Камском, а также Русско-Азиатском и Русском для внешней торговли банках.

Автор: Мария Владимирова

Фото: из архива И. И. Кротта, pastvu.com, dzen.ru, kasheloff.ru