Дата публикации: 25.08.2025

Знамя Ермака было одной из самых почитаемых святынь сибирских казаков. А собор, где находился киот с ним, так и называли -- Казачья церковь, где хранится знамя Ермака.

Вообще таких знамён было несколько. Мы подробно рассказывали об этом ранее. На двух из хранящихся в собрании Музеев Московского Кремля – геральдическая композиция с изображением льва и единорога, а на третьем – сцена «Явление архангела Михаила Иисусу Навину». Омское знамя было двусторонним. На одной стороне был изображён архангел Михаил, пронзающий стрелой чудовище, выбежавшее из поверженной мечети. На обороте – Димитрий Солунский.

Вероятно, знамён могло быть действительно несколько. В «Кунгурской летописи» есть упоминание, что Максим Строганов, отправивший Ермака в поход на Сибирь, вынужден был выдать ермаковцам «знамёна полковые с ыконами, всякому сту по знамени». Напомним, поход состоялся благодаря купцам и промышленникам Строгановым, которым необходимо было защитить свои предприятия на Урале от набегов Кучума из Сибири.

Однако дошедшие до нас знамёна самого Ермака не видели, потому что были предположительно на век моложе его. По одной из версий, их мог создать исследователь Сибири, воссоздавший поход Ермака и фактически канонизировавший самого Ермака. Предположительно знамёна датируются концом XVII. Например, на полях знамён есть характерный для этой эпохи «книжный» орнаментальный рисунок.

Кроме того, на обратной стороне «омского» знамени Ермака изображён Димитрий Солунский. Митрополит Нестор упоминает, что именно в день, когда почитается этот святой, войско Ермака одержало главную победу своего похода, захватив 4 ноября 1582 года столицу Сибирского ханства — Искер. Маловероятно, что казаки могли предвидеть это событие и заранее нанести лик этого святого на знамя. Скорее, наоборот, позже в ознаменование этого события на более позднем варианте знамени возник Димитрий Солунский, который считается покровителем казачества.

Это знамя хранилось сначала в Тобольске, который через несколько лет появился в 17 километрах от покорённого Искера. Потом попал в Берёзовский острог. И уже оттуда в XIX веке было передано в Омск как в столицу Сибирского казачьего войска. Произошло это в честь 300-летия присоединения Сибири в 1881 году. Император Александр III даровал Первому полку Сибирского казачьего войска вечное шефство первого атамана – Ермака Тимофеевича.

Знамя уже на тот момент было настолько почитаемой святыней, что его стремились заполучить донские казаки. Но их просьба не была удовлетворена. Тогда уже в начале XX века их делегация прибыла в Омск, чтобы сделать зарисовки знамени Ермака и воссоздать его.

У этого стяга 1905 года своя удивительная история. С ним донские казаки участвовали в Русско-Японской войне. Потом оно было эвакуировано в Чехословакию, где хранилось в пражском музее. В Новочеркасск оно вернулось только в 1946 году – после Второй мировой войны.

У омского знамени судьба ещё более загадочная. В феврале 1918 года после выхода декрета Совета народных комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» появилась опасность, что знамя будет уничтожено захватившими город большевиками. По другой версии, это была своего рода «пиар-акция» атамана Бориса Анненкова. Его «организация тридцати» на тот момент была малочисленной и была на партизанском положении. Красивый жест мог бы привлечь на сторону Анненкова сибирских казаков. Так или иначе, в ночь на 19 февраля 1918 года он ворвался в Никольский казачий собор и увёз оттуда знамя Ермака и ещё несколько важных реликвий «в степи Кокчетава». В октябре, когда в Омске обосновался Колчак, знамя вернулось, а уже в ноябре 1919 года белая армия начала отступать. И след знамени Ермака теряется. По одной из версий, знамя не стали брать с собой, потому что ткань и так находилась в плачевном состоянии. По другой, при отступлении колчаковцам было уже не до знамени, и его впоследствии уничтожили большевики. По третьей, самой романтичной, белые перед отступлением где-то его надёжно спрятали. Но эта история, вероятно, так и останется в категории легенд, как и поиски пропавшего золота Колчака.

На фото: Последнее фото омского знамени Ермака, сделанное в 1918 году

С большой долей вероятности, знамя Ермака, хранившееся когда-то в Никольском казачьем соборе, безвозвратно утеряно. Поэтому принято решение восстановить главный символ присоединения Сибири к России. Проектом руководит директор Омского историко-краеведческого музея Пётр Вибе, также его курируют областной минкульт и епархия.

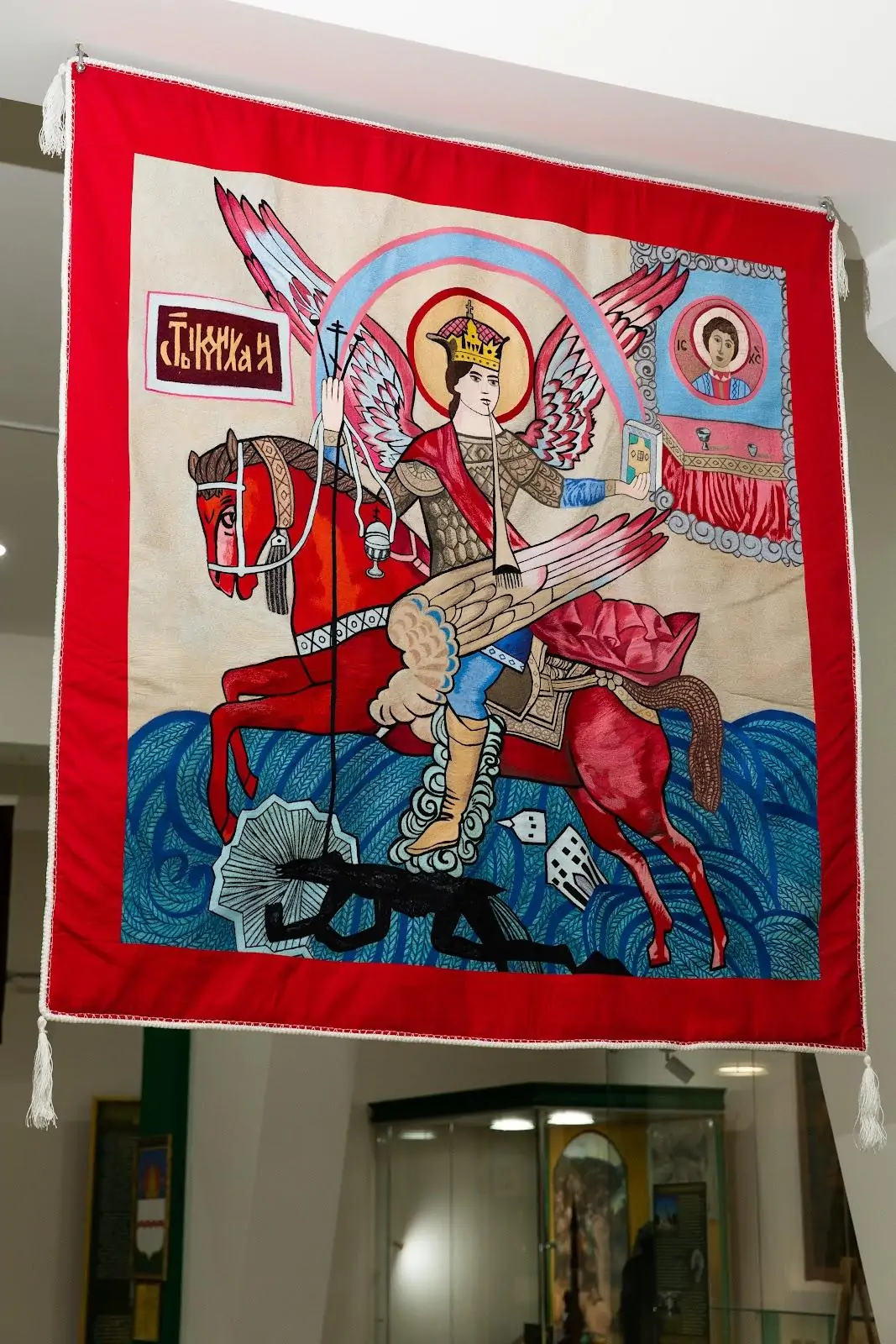

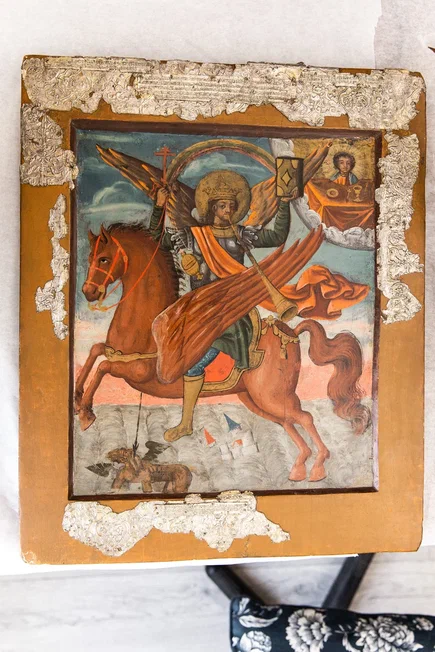

С мая в музее проходит выставка-исследование «Знамя Ермака». Специально на неё привезли знамя Ермака из Новочеркасска. Это почти точная копия утерянного в годы Гражданской войны омского знамени. Но есть отличия — на стороне с архангелом Михаилом в углу вместо изображения Превечного Младенца изображена Владимирская Богоматерь, а на обороте конь Димитрия Солунского не коричневый, как было в исходном варианте, а белый.

Также на открытии выставки в дар музею передали воссозданную копию знамени Ермака, сделанную для храма Димитрия Солунского в Тобольске. Меценаты Аркадий Елфимов и Святослав Капустин решили передать эту уникальную работу в дар музею.

Она даёт более точное представление о том, что было изображено на исходном знамени Ермака.

Также в ходе исследований ведётся колоссальная работа по исследованию иконы архистратига Михаила, спасённой краеведом и этнографом, директором Омского краеведческого музея Андреем Палашенковым из разрушенного Воскресенского собора в Березове.

По одной из версий, изображение именно этой иконы впоследствии было нанесено на знамя Ермака. Она также называлась знаменем и как раз она могла участвовать в походах Ермака и быть рядом с ним самим.

Специально для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, в Омск приехал художник-реставратор, руководитель мастерской реставрации МГАХИ им. В.И. Сурикова Александр Козьмин.

«Икона попала в Омск в довольно тяжёлом состоянии, её восстанавливали местные реставраторы в 1970-е. И в 1990-е была ещё одна небольшая реставрация, которая относилась к остаткам басменного оклада (вид ювелирной техники, в основе которой лежит ручное тиснение по серебряной фольге. - Прим. авт.), – рассказал он «Трамплину». – Она ценна тем, что, по преданиям, сопровождала Ермака в походах. Мы дожили до того времени, когда стали с должным вниманием относиться к таким артефактам, которые являются символами и имеют большое историческое значение.

Возникла необходимость выяснить, что является историческим фактом, а что – вымыслом, поэтому было предпринято такое комплексное исследование. Довольно много работы в архивах, с литературой. Её проводила рабочая группа под руководством доктора исторических наук, директора Омского государственного историко-краеведческого музея Петра Петровича Вибе.

Предполагается, что это знамя будет воссоздано с опорой на все те результаты исследований, которые уже получены и, возможно, ещё будут получены в ходе работы. Но работая над знаменем, решили посмотреть и на саму икону и выяснить, имеем ли мы основание считать её той иконой, с которой ходило войско Ермака».

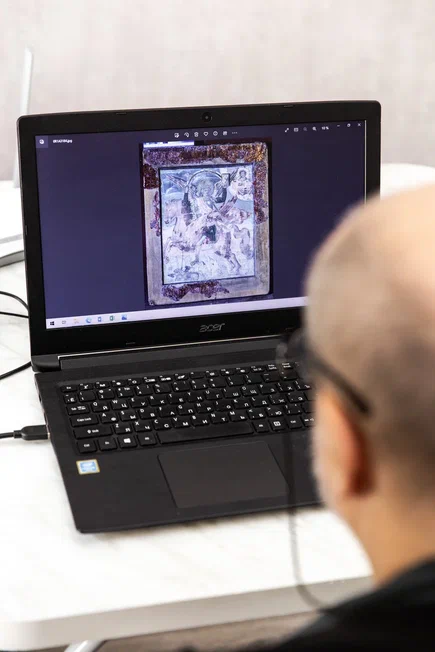

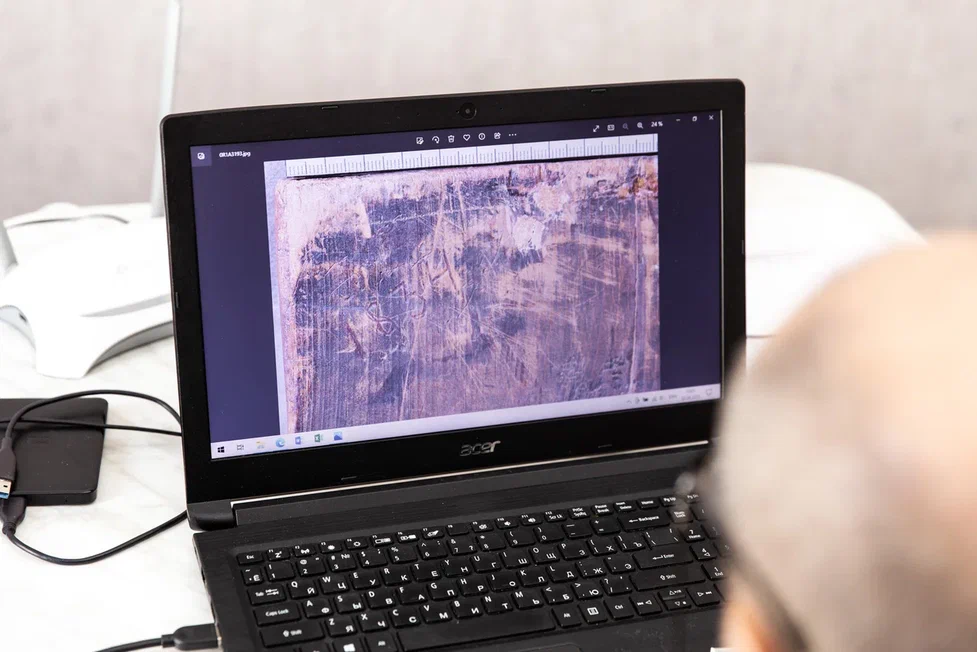

После реставрации специалистам стало очевидно, что живопись иконы, которую мы видим сейчас, никак не может принадлежать эпохе Ермака. Она выполнена позднее, уже XVIII веке. Однако исследователи на этом не успокоились и провели почти детективное расследование не только с привлечением древних документов, но и с использованием рентгенографии, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, рентгено-флуоресцентного анализа, микроскопии и других современных методов.

«Сразу возникла идея, как часто бывает с иконами: а может быть, под этим красочным слоем есть остатки более ранней живописи, – говорит Александр Козьмин. – Пока в своей работе мы использовали неразрушающие методы исследований, так как понимали, что уникальный памятник дошёл до нашего времени с большими потерями, и каждый его миллиметр бесценен. Но, поскольку эти исследования не дали полного ответа, не выявили наличия нижележащего, более древнего слоя, то на недавно проведённом реставрационном совете, было принято решение выполнить, в оговорённых местах, две ступенчатые микропробы для выявления стратиграфии (послойности) поверхности иконы. Именно для этого я приехал в Омск и в эти дни занимаюсь этой работой.

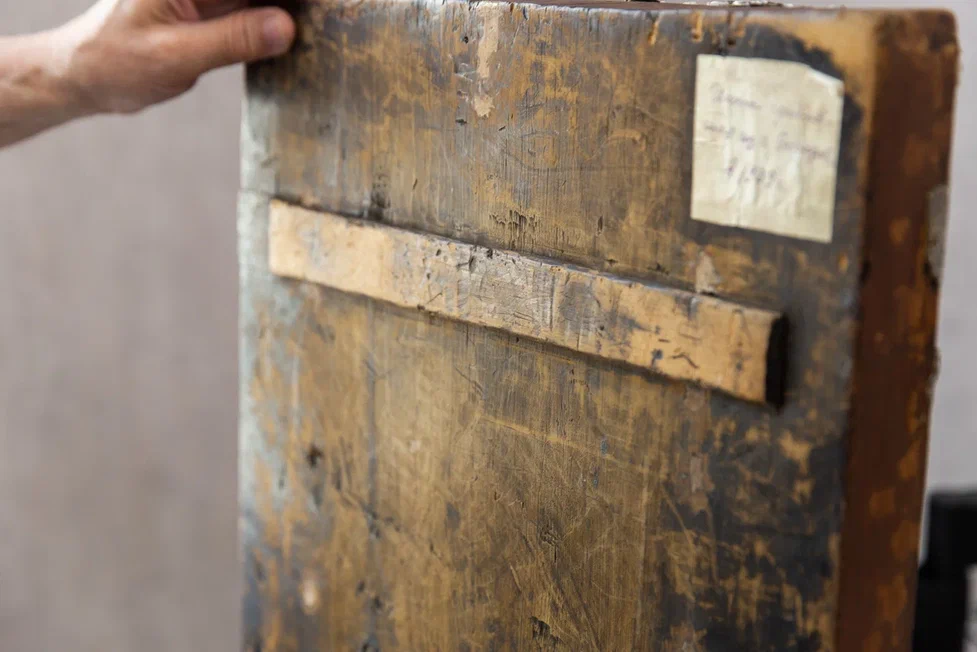

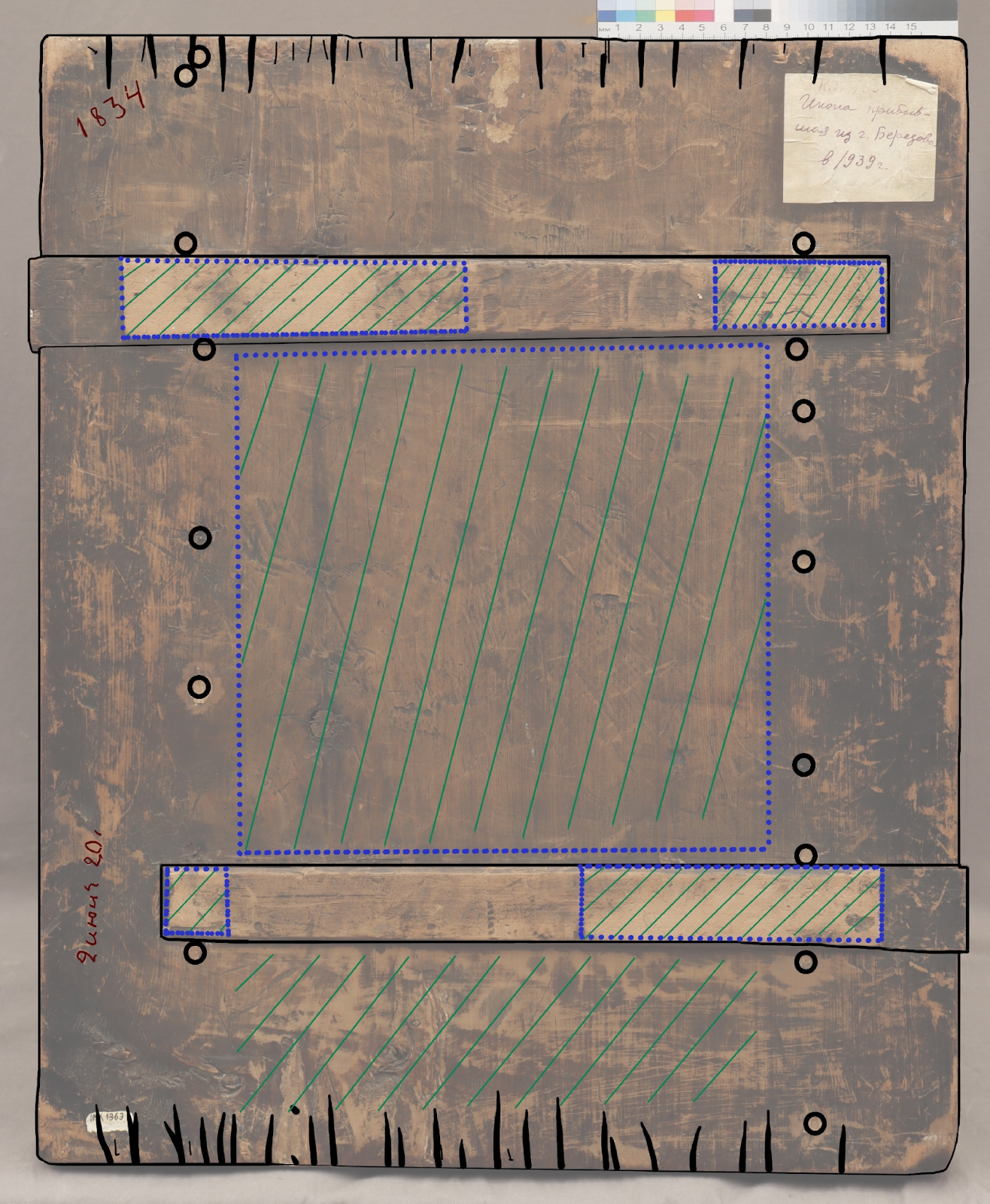

Но, надо сказать, что выполненные исследования помогли сделать другое важное, существенное открытие: мы решили вновь внимательно посмотреть на оборот иконной доски и ещё раз сопоставить визуальный осмотр с результатами рентгена и других исследований. Надо сказать, что ранее многие специалисты, искусствоведы осматривали и описывали икону – говорит Александр Козьмин. – Но какие-то, особенно технологические, детали ускользали от их взгляда. Так, например, рентген выявил необычное скопление крупных кованых гвоздей на верхнем и нижнем торцах, что заставило нас особенно внимательно рассмотреть всю площадь оборота. И, к нашей радости, удалось обнаружить два вертикальных симметричных ряда таких же крупных кованых гвоздей, скрытых в толще древесины. И стало понятно, что мы имеем дело с весьма особенным, редким случаем! На обычной иконе этого не бывает, это попросту не нужно. У меня дыхание перехватило, когда я это увидел! Я уже 50 лет в реставрации, каких только икон не видел. Но это абсолютно что-то особенное. Места большинства вбитых гвоздей были скрыты при поновлениях и реставрации. Два обломленных гвоздя были видны, но никто на них не обращал внимания. А, когда мы выяснили, что эти кованые, крупные, регулярно, с определённым шагом забитые гвозди единтичны гвоздям на торцах доски, то стало очевидным, что всё это говорит о наличии в прежние времена какого-то специального крепления для демонстрации, переноса и ношения (!) иконы. Так поступают с особо чтимыми иконами, иконами-святынями, а значит, сведения о том, что эта икона могла быть иконой-знаменем при войске Ермака, получает весомое подтверждение!

По описанию ещё XIX века, на этой иконе была, как её называют, «рубашка» или «сорочка» из сине-зелёного сукна, которая скрывала оборот. Так поступали с особо почитаемыми иконами. Вот тут есть места потёртостей на выпуклых местах. Кто тёр икону? Поверхность начали изучать. Она тёрлась сильно, но нежно – вероятно, о ткани «рубашки», то есть, вероятно, когда её несли при ходьбе. При изучении поверхности оборота иконы под микроскопом с бо́льшим увеличением в порах древесины зафиксировали остатки ткани этого же цвета (!).

Иногда, если ткани мало, а икона большая, ткань прибивали маленькими гвоздиками. А тут крупные, кованые. Очевидно, они что-то крепили. И, когда мы увидели частокол сверху и снизу и потёртости, считаем уже стопроцентно доказанным, что эту икону носили на себе как святыню. Здесь, видимо, была какая-то система ремней, позволяющая носить икону на груди. Их носили, как рюкзак. Только не сзади, а спереди. Вот крестный ход. Он идёт по ровным дорогам. Поэтому икону можно нести в киоте. Она тяжёлая, её несут на шестах, на специальных носилках. Люди спокойно идут — как на картине «Крестный ход Курской губернии». А если вы идёте не по дороге? Носилки неудобно нести – один запнулся, и все попадали. Лишние рычаги, палки — это неудобно, когда надо синхронно идти. Логично, что икону проще нести одному человеку. Нёс специально выбранный человек – знаменосец, которому доверяли святыню».

Исследователи сейчас в том числе изучают легенды и предания, чтобы доказать свою теорию:

Исследователи сейчас в том числе изучают легенды и предания, чтобы доказать свою теорию:

«У Лескова есть описание, что иконы так носили на себе. Также буквально на днях мне рассказали историю, где есть такое упоминание: первый граф Шереметьев, который был при Петре I, как раз носил на себе икону. И в одном из сражений в икону попал осколок или картечь, и она его спасла. В знак благодарности этому чуду граф уехал в своё имение в Курской губернии, построил там храм, а икона стала почитаемой. Я стал обращаться к специалистам по Шереметьеву. Они говорят, что не встречали такое упоминание. Будем искать дальше. Но я, чем больше живу, тем больше доверяю легендам. Это передача информации в старину. Кто-то кому-то рассказал, кто-то два слова добавил, кто-то оформил в красивую рамку эту историю. Но смысл остаётся. Конечно же, всё надо анализировать и сопоставлять: легенды, летописи, документы и результаты современных методов исследований».

Если доска с большой долей вероятности может иметь отношение ко времени походов Ермака, то с изображённой на ней когда-то иконой всё намного сложнее. Исследователи обратили внимание на ровные края иконы и предположили, что лик архистратига Михаила мог быть просто вырезан и перенесён на новое основание. И это могло быть несколько раз. Так часто делали старообрядцы. Например, это было с хранящейся в омском музее иконой «Спас Эммануил» (иконографический тип, представляющий Христа в раннем возрасте) XVI века. Михаил Козьмин когда-то её реставрировал. Но все современные исследования не выявили никаких следов этого:

«Думали, если есть там остатки изображения, то рентген или инфракрасный спектр должны что-то показать. Но к своему разочарованию, никакой информации по остаткам живописи мы не нашли. Я тешил себя надеждой, хотелось верить, что что-то там есть: “Наверное, рентген не показывает потому, что здесь много красочных пятен со свинцовыми белилами. А свинец не пропускает рентгеновские лучи”.

Решил проверить без всякой физики, с помощью оптики. Взял микроскоп и стал изучать поверхность. И вдруг увидел, что по всей площади во всех трещинах, кракелюрах красочного слоя смотрится ровный, почти чёрный цвет. Что это такое? Обычно там коричневая олифа. А тут ровный и везде одинаковый чёрный цвет».

Когда икону не удалось «просветить», остались только разрушающие методы исследования. Был проведён совет, где дали разрешение сделать ступенчатые микропробы по периметру.

«Я, как археолог, убираю слой за слоем и добираюсь до грунта, – говорит Александр Козьмин. – Специально для приезда музей купил микроскоп. Я убираю этот толстый красочный слой и думаю: “Ну хоть что-нибудь появись”. Но появляется только древесина. Никакого грунта.

Одну пробу я завершил и сделаю две в других местах. Но для меня уже становится очевидным: надо вовремя останавливаться. Если бы внизу что-то было, фактуру можно увидеть. Слой грунта и краски выпирал бы, был бы рельефным, а здесь всё гладко.

Я пока предполагаю, что когда-то икона пострадала, потому что её носили и активно использовали. И, когда её передавали в Берёзов на хранение, там все фрагменты, которые оставались, почернели. Решили, что она погибла. Вот сейчас в семинарии добились, чтобы те иконы, которые приносят на сожжение, проходили через реставраторов. Люди часто думают, что всё — икону не спасти. А на самом деле, если есть чёрный цвет, есть надежда, что с ней как раз всё нормально.

Вот в этом случае, вероятно, решили, что икона испортилась, и всё счистили до основания, выскоблили до дерева. Мы видим ровную поверхность, нет никаких рельефов или вставок. Рентген это не показывает».

Уже это очищенное основание покрыли той самой чёрной субстанцией. Чтобы выяснить, что это подключили химию. Есть уже многостраничный отчёт анализа. Если кратко, он показал, что это смесь олифы с железосодержащими минералами довольно крупной фракции.

«И написали заново: XVIII век на дворе, барокко, уже масляная техника, – продолжает Александр Козьмин. – Покрыли сначала этим составом, он достаточно быстро просыхает, и написали вот эту картину, согласно моде того времени. Это такое “живоподобное письмо” – глазки, розовые щёчки – условно реалистичное изображение святых. Поверженный град тоже написан в западной манере, с башенками – не по-русски. Где-то насмотрелись гравюр и решили изобразить похожее».

Такую картину исследователи увидели на рентгене

Также на оборотной стороне обнаружились загадочные надписи, продавленные цветным карандашом. Первая «1834». Мы провели своё мини-исследование, и оказалось, что в этот год генерал-губернатором Сибири был назначен Николай Семёнович Сулима. Вторая надпись – «9 июня 20 г.». совпадает с назначением на должность председателя омского горсиполкома в 1920 году Владимира Михайловича Косарева. Но, вполне возможно, что это просто удивительное совпадение, а цифры значат что-то совсем другое.

Очертания бывшей иконы сейчас примерно можно определить по тем самым гвоздям. Например, крыло у архангела Михаила было уже, фигуры немного иначе расположены. Сейчас почти достоверно установлено: самое древнее в этом комплексе – сама доска. В ближайшее время будет проведён дендрохронологический анализ – об этом уже есть договорённость с Курчатовским институтом, располагающим специальным оборудованием. Такое исследование поможет определить, какая это древесина, из какого региона и, возможно, понять её возраст. Также большую историческую ценность могут иметь остатки серебряной басмы на окладе.

«Надписи на басме прочтены, – говорит Александр Козьмин. – Я молил Бога, чтобы там была хоть какая-то историческая зацепка на время. Но почти нет. Иногда по тому, как написано, можно определить время. Но должны быть характерные сокращения слов, выносы букв, есть расстояние между буквами или нет. И здесь этого не получается. Это полуустав (тип письма кириллицы), а он сформировался в конце XVII века и потом использовался весь XVIII и даже XIX век. То есть, сказать, что это, например, 30-е году XVIII века невозможно. Поэтому специалист, который делал анализ, не взялся утверждать дату. Это акафист – восхваление архангела Михаила.

Единственное, когда сделали лингвистический анализ, выяснилось, что кусок взят из сочинений Григория Уродивого, а это, по мнению многих исследователей, псевдоним Ивана Грозного, а это XVI век. Его, конечно, могли использовать и в XVIII веке, но для этого надо знать и почитать. И в этом случае какое-то эхо в нашу сторону есть.

Самое главное, сегодня будем сравнивать орнаменты басмы с одним московским исследователем, реставратором, который их изучает. Здесь более узкое поле, когда могли использовать рисунок. Это же серебряные пластины их штамповали, они долго не служили. Конечно, разлёт может быть 10 лет. Но были излюбленные мотивы. Похоже, что это строгановский орнамент. Если на севере что-то делали так, а в Новгороде или Москве могли делать уже другие орнаменты. Здесь эта зацепка есть».

По результатам исследований Омский краеведческий музей планирует выпустить альбом, посвящённый знамени Ермака. А в конечном счёте вся эта невероятно увлекательная работа станет основой при воссоздании этой реликвии. Планируется, что её вернут на прежнее место – в Никольский казачий собор.

Автор: Анна Микула

Фото: Александр Петров, Пётр Вибе, из фондов ОГИК.

Читайте также